Introduction

Imagine l'océan comme un gigantesque puzzle vivant, où chaque pièce (chaque espèce, habitat ou organisme) dépend des autres pour que tout marche bien. Mais aujourd'hui, ce puzzle perd des pièces à toute vitesse : pollution par plastique et produits chimiques, réchauffement de l'eau, coraux qui blanchissent et disparaissent sous nos yeux, sans parler de la surpêche qui vide rapidement nos océans. Heureusement, des solutions existent : on crée des aires marines protégées pour que la nature puisse respirer, on vote des lois pour protéger ces trésors sous-marins, et on met en place des techniques ingénieuses pour faire renaître les habitats abîmés. Et le meilleur dans l'histoire ? Chacun peut y participer, surtout les communautés locales, qui sont souvent sur la ligne de front pour préserver leur bout d'océan. Allez viens, on plonge ensemble dans ce sujet passionnant.30% de la biodiversité marine

Environ 30% des stocks de poisson sont surexploités, surpêchés ou en voie d'épuisement.

15% des récifs coralliens

Environ 15% des récifs coralliens dans le monde ont disparu et 30% sont sérieusement endommagés.

25% au moins

Les zones côtières contribuent à environ 25% de la production mondiale de nourriture.

10% tropicales

Les mangroves recouvrent environ 10% de la ligne côtière mondiale et offrent une protection vitale contre les tempêtes et l'érosion.

Biodiversité marine et importance des habitats

Définition de la biodiversité marine

La biodiversité marine, c'est tout simplement la variété hallucinante des espèces vivantes peuplant nos océans et mers : algues microscopiques, poissons multicolores, coraux, mammifères géants comme la baleine bleue et même bactéries invisibles à l'œil nu. En gros, tu as affaire à plus de 200 000 espèces marines inventoriées jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'on connaît vraiment représente seulement une petite partie du total réel—on estime qu'entre 50 et 80 % des espèces marines restent encore mystérieuses, planquées dans les profondeurs.

La biodiversité marine ne s'arrête pas aux espèces animales et végétales : elle comprend aussi la variété des écosystèmes—récifs coralliens, forêts sous-marines de laminaires, mangroves, zones profondes abyssales et habitats polaires. Chaque écosystème fonctionne comme un puzzle où chaque espèce joue un rôle précis. Certaines créent de l’habitat (comme le corail ou les herbiers marins), d’autres régulent les populations (requins prédateurs ou dauphins par exemple).

Et puis, il y a la dimension génétique qu'on oublie souvent : plus la génétique est variée au sein d'une même espèce, plus elle est capable d'évoluer et de résister aux changements, maladies ou pollutions. C'est pourquoi la diversité génétique marine est essentielle pour l'avenir des océans.

Concrètement, la biodiversité marine est comme une énorme banque de ressources, fournissant bouffe (pêche), régulation climatique et même solutions médicales potentielles—pas mal de nouveaux remèdes proviennent déjà d'organismes marins. C'est pour ça qu'elle est super précieuse, et pas juste jolie à observer pendant tes vacances snorkeling.

Importance des habitats marins pour la biodiversité

Les habitats marins, comme les récifs coralliens et les herbiers marins, agissent comme de véritables pouponnières pour de nombreuses espèces. Par exemple, environ 25 % des espèces marines connues dépendent directement des récifs coralliens à un moment donné de leur cycle de vie.

Les mangroves, de leur côté, stockent jusqu'à quatre fois plus de carbone que les forêts tropicales terrestres et servent aussi de bouclier naturel contre les tempêtes, protégeant à la fois biodiversité et populations humaines.

Les herbiers marins, souvent sous-estimés, abritent pourtant une diversité incroyable : plus de 1000 espèces animales y vivent ou s'en nourrissent régulièrement, dont des tortues marines comme la tortue verte. Ces habitats réduisent aussi l'érosion marine en stabilisant les sols par leurs racines.

Même les habitats plus profonds, comme les monts sous-marins et les cheminées hydrothermales, jouent un rôle essentiel. Ils abritent des formes de vie rares, parfois uniques, parfaitement adaptées à ces conditions extrêmes et qui alimentent toute une chaîne alimentaire spécifique.

La disparition ou la dégradation de n'importe lequel de ces habitats provoque un effet domino. Lorsque le récif corallien de Floride décline brutalement, par exemple, c'est toute la pêche locale qui s'effondre, faute d'abris et de nourriture suffisants pour les poissons.

Clairement, préserver ces habitats marins, ça revient à maintenir tout un équilibre écologique, mais aussi économique et social, dont dépendent des millions d'humains partout dans le monde.

Menaces pour les habitats marins

Pollution et dégradation des habitats

Plastique et déchets marins

Chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique atterrissent dans nos océans, soit à peu près un camion poubelle toutes les minutes. Le truc, c'est que 80 % de toute cette cochonnerie provient des terres, donc de nos propres actions au quotidien. Concrètement, ça signifie que réduire ta propre utilisation de plastique à usage unique (comme les bouteilles, sacs plastiques, emballages alimentaires) fait déjà une vraie différence.

Des lieux spécifiques comme le Great Pacific Garbage Patch, vaste zone de déchets flottants située entre Hawaï et la Californie, concentrent des tonnes de plastiques à cause des courants marins. Pour nettoyer cette zone malade, des projets innovants comme The Ocean Cleanup du néerlandais Boyan Slat ont été mis en place. Leur système permet déjà de récolter des milliers de kilos de plastique dérivant dans l'océan, et ils ambitionnent de réduire de moitié la taille de la zone en cinq ans si tout va bien.

Un autre problème que peu connaissent vraiment : les "ghost nets" ou filets de pêche fantômes. Ces filets abandonnés dérivent en tuant poissons, tortues et mammifères marins pendant des années. Des groupes comme Healthy Seas travaillent à récupérer ces filets et les recycler pour fabriquer des vêtements ou des tapis. Soutenir ou participer à ce genre d'initiatives peut avoir un impact direct.

Un truc actionnable facilement : participer à des nettoyages citoyens sur les plages et cours d'eau. Ce type d'actions permet concrètement de faire entrer moins de déchets dans l'océan, tout en sensibilisant ton entourage.

Pollution chimique et hydrocarbures

La pollution chimique, c'est un peu la face cachée des océans : on parle souvent du plastique, mais les produits chimiques sont tout aussi nocifs et largement sous-estimés. Les hydrocarbures, c'est pas juste les grosses catastrophes pétrolières comme l'Exxon Valdez ou la plateforme Deepwater Horizon (bien connues, certes dramatiques), mais aussi plein de fuites régulières venant de navires, de plateformes pétrolières offshore ou de rejets industriels qu'on ne voit presque jamais aux infos.

La pollution chimique comprend aussi des pesticides venus de l'agriculture ou des produits pharmaceutiques rejetés par les eaux usées. Tiens, par exemple, tu savais que les filtres solaires classiques sont bourrés de substances toxiques pour les coraux et les poissons comme l'oxybenzone ou l'octinoxate ? Certaines régions comme Hawaï ont même banni ces crèmes solaires chimiques pour protéger leurs récifs coralliens.

Pour limiter ces dégâts, quelque chose de facile que tout le monde peut faire : préférer des crèmes solaires naturelles, sans composés chimiques toxiques pour les océans, à base d'oxyde de zinc non nano par exemple. Au niveau industriel et réglementaire, renforcer la surveillance et l'inspection des plateformes offshore, et soutenir les normes strictes comme celles imposées par la Convention internationale MARPOL, c'est concret et ça marche. Sur le terrain, aider des assos spécialisées dans la dépollution marine comme la Surfrider Foundation, qui effectue des analyses régulières de l'eau et intervient concrètement lors de pollutions chimiques locales, est aussi une démarche rapide à mettre en œuvre et efficace.

Changement climatique et acidification des océans

Réchauffement de l'eau

L'augmentation de la température marine c'est pas juste une eau de baignade plus tiède, ça chamboule toute la chaîne alimentaire et l'équilibre des espèces. Par exemple, en Méditerranée, la hausse des températures pousse des poissons tropicaux à migrer vers nos côtes, provoquant la diminution, voire la disparition, des espèces locales adaptées aux eaux plus froides. Et plus haut, en mer du Nord, le cabillaud remonte carrément vers le nord, cherchant désespérément à retrouver son confort thermique. Concrètement, pour aider à limiter les dégâts, on peut surveiller ces mouvements en temps réel grâce aux plateformes scientifiques participatives en ligne (comme FishBase ou Reef Check). Ces données permettent ensuite d'adapter efficacement les réglementations de pêche, histoire de préserver ce qui reste et d'anticiper les changements d'espèces à venir.

Blanchissement des coraux

Le blanchissement, c'est quand les coraux stressent à cause d'une eau trop chaude ou trop acide et expulsent les petites algues symbiotiques appelées zooxanthelles qui leur donnent couleur et nourriture. Sans elles, le corail ne tient pas longtemps.

Mais attention, ce n'est pas forcément irréversible. En 2016, la Grande Barrière de corail australienne a connu une vague de blanchissement massive, touchant environ 30 % de ses coraux avec une mortalité importante dans la partie nord. Suite à un retour temporaire à des températures normales, une partie des coraux moins affectés a pu récupérer, même si leur résilience reste fragile.

Agir concrètement, c'est par exemple limiter localement les autres pressions pour donner aux coraux une petite chance de récup' après un épisode de blanchissement : réduire la pêche intensive, combattre la pollution ou encore créer des sanctuaires marins protégés. À Hawaï, des équipes locales travaillent activement à surveiller les récifs et à orienter les touristes vers des pratiques plus responsables sous l'eau, visant à réduire les dommages directs subis par des récifs déjà stressés.

Certains chercheurs misent beaucoup sur la sélection de souches de coraux plus résistantes à la chaleur ou sur des méthodes un peu plus expérimentales, comme transplanter ces coraux adaptés sur des récifs fragilisés pour accélérer la recolonisation.

Surpêche et destruction des écosystèmes

La surpêche, ce n'est pas juste prendre trop de poissons dans la mer, c'est carrément déstructurer tout l'écosystème marin. Regarde, par exemple, le thon rouge en Méditerranée : avec des stocks qui ont chuté jusqu'à 80 % en quelques décennies, tout l'équilibre écologique s'en retrouve impacté. Lorsque les pêcheurs ciblent trop une espèce précise, ils fragilisent l'ensemble des chaînes alimentaires.

Un autre truc beaucoup moins évident : les méthodes de pêche destructrices comme le chalutage de fond. Cette pratique consiste à traîner d'immenses filets sur les fonds marins, raclant au passage quasiment tout sur leur chemin : coraux, éponges, mollusques, tout y passe. D'après une étude publiée dans la revue Nature en 2021, à l'échelle mondiale, le chalutage de fond détruit environ 1,3 % du fond marin chaque année— ça semble peu comme ça, mais vu l'immensité des océans, ça représente pourtant des zones énorme de biodiversité totalement anéanties, dont la restauration peut prendre plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles.

À côté de ça, tu as les prises accidentelles, genre dauphins, tortues marines ou des espèces non commerciales, qui meurent inutilement pris dans des filets. Tiens, à titre d'exemple concret, en France métropolitaine, on estime à plusieurs centaines le nombre de dauphins retrouvés morts échoués chaque année, essentiellement par captures accidentelles, surtout en hiver. Ces pertes tragiques, causées directement ou indirectement par la surpêche, accentuent dramatiquement les déséquilibres écologiques.

Et puis, il ne faut pas oublier un phénomène moins visible mais tout aussi grave : la disparition progressive d'habitats sensibles comme les récifs d'huîtres, les herbiers sous-marins ou les forêts de varech. Là encore, c'est souvent lié aux méthodes de pêche destructrices qui brisent ou décrochent physiquement ces habitats des fonds marins.

Les impacts négatifs de la surpêche se répercutent aussi sur les populations locales. Par exemple, au Sénégal, les prises excessives effectuées par les chalutiers industriels étrangers ont directement fait chuter les revenus et l'emploi dans les communautés locales dépendantes de ces ressources.

Ce cercle vicieux entre perte de biodiversité, destruction des habitats et conséquences économiques pousse aujourd'hui à vraiment changer nos habitudes de pêche, à s'orienter vers une gestion régulée et respectueuse des ressources marines.

| Action | Objectif | Exemple |

|---|---|---|

| Création d'aires marines protégées (AMP) | Préserver la biodiversité, restaurer les stocks de poissons, protéger les écosystèmes | La Grande Barrière de corail (Australie) |

| Restauration des habitats | Reconstruire les habitats dégradés comme les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers marins | Projet de restauration des mangroves en Indonésie |

| Régulation de la pêche | Éviter la surpêche, permettre la reconstitution des populations de poissons | Quotas de pêche en Mer du Nord |

Efforts de conservation des habitats marins

Aires marines protégées

Catégories et classifications des AMP

Il existe plusieurs types d'aires marines protégées (AMP) selon les niveaux de protection et l'objectif principal visé. Certaines AMP fonctionnent en réserves intégrales: là-bas toute activité humaine est strictement interdite, sauf autorisations exceptionnelles destinées à la recherche scientifique. C'est le cas de la réserve marine des îles Medes en Espagne : mise en place depuis les années 80, elle montre aujourd'hui une richesse incroyable de poissons et sert de modèle scientifique reconnu.

D'autres AMP sont considérées comme des réserves partielles: elles autorisent certaines activités humaines régulées ou limitées, comme la pêche artisanale contrôlée ou l'écotourisme. C'est typiquement le cas du Parc naturel marin d'Iroise en Bretagne, où les activités humaines cohabitent avec la protection active des écosystèmes marins locaux.

Certains pays utilisent des catégories spécifiques d'AMP comme les sanctuaires marins, focalisés principalement sur la préservation de certaines espèces vulnérables telles que les mammifères marins ou les tortues. Exemple connu : Le sanctuaire Pelagos, situé entre la France, Monaco et l'Italie, créé spécialement pour protéger les cétacés.

Enfin, l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) propose une classification en plusieurs catégories allant de Ia (protection stricte) à VI (gestion durable des ressources naturelles). Cette classification permet aux gestionnaires, chercheurs et autorités politiques de parler la même langue quand ils planifient les efforts de conservation. Connaître ces catégories aide surtout à identifier quelle AMP visiter ou soutenir en fonction de ses propres priorités écologiques ou touristiques.

Efficacité des AMP existantes

Les Aires Marines Protégées (AMP) n'ont pas toutes le même impact, certaines sont vraiment efficaces, d'autres pas franchement convaincantes. Celles qui fonctionnent présentent souvent les mêmes caractéristiques : zones réellement soumises à surveillance stricte, pêche interdite ou très limitée, implication réelle des communautés locales.

Par exemple, la réserve de Cabo Pulmo au Mexique, protégée depuis le milieu des années 90, a vu sa biomasse de poissons augmenter de plus de 460 % en dix ans, c'est énorme. Pourquoi ? Eh bien, la pêche industrielle y est strictement interdite, les habitants se sont totalement appropriés cette protection, et ils en tirent aujourd'hui des bénéfices économiques grâce au tourisme durable.

Autre cas encourageant, le réseau des parcs marins de Californie (Etats-Unis) a permis en une dizaine d'années d'augmenter significativement la densité des homards et des poissons d'intérêt commercial. Le secret : des réglementations claires et surtout une surveillance ultra régulière par des autorités locales bien formées.

Mais attention, de nombreuses AMP souffrent du problème bien connu des "parcs sur papier" : des zones créées officiellement mais qui manquent totalement de moyens ou où les règles sont peu appliquées sur le terrain. Résultat, cela donne peu ou pas d'effets réels sur la biodiversité locale.

Conclusion évidente : c’est bien beau de tracer des lignes sur une carte, mais si derrière, il n’y a pas une stratégie sérieuse de gestion, des financements suffisants, des gardiens actifs sur place et des gens impliqués, les résultats seront très limités.

Réglementations et législations internationales

Quelques conventions internationales occupent le devant de la scène en matière de protection de la biodiversité marine. Par exemple, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) signée en 1992 demande aux pays de créer et gérer des aires protégées pour préserver les écosystèmes marins. Ce traité pousse aussi les États à intégrer la conservation marine dans leurs politiques économiques et de développement — une manière de dire que protéger les océans, c'est aussi bon pour l'économie.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, définit clairement les responsabilités et limites d'utilisation des ressources marines par chaque pays. Cette convention est particulièrement intéressante car elle aborde aussi bien la pêche que l'exploitation minière sous-marine, incitant les pays à coopérer pour préserver les habitats menacés.

La lutte contre la pêche illégale s'appuie sur un autre accord-clé : l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port (signé en 2009 à la FAO). Concrètement, ce texte donne aux États le pouvoir de bloquer les navires pêcheurs soupçonnés de pratiques illégales en leur refusant l'accès aux ports. Cela complique sérieusement la vie des bateaux pirates modernes.

En Méditerranée, où certains écosystèmes marins sont particulièrement sensibles, la Convention de Barcelone œuvre activement depuis 1976 pour empêcher la pollution marine et préserver des habitats marins fragiles comme les herbiers à Posidonie.

Récemment encore, un traité historique dit "Traité sur la haute mer" (accord trouvé début 2023 par l'ONU), vise à protéger 30 % des eaux internationales d'ici 2030, une initiative pertinente puisqu'actuellement, seulement 1,2 % environ des océans hors juridiction nationale sont protégés efficacement. Un bon coup de pouce pour la conservation hors des frontières nationales.

Le vrai défi reste toujours l'application concrète : entre signature sur papier et résultats réels au fond de l'eau, il peut y avoir un sacré fossé. Les pays restent souvent réticents à respecter intégralement leurs engagements, d'où l'importance de la pression citoyenne et associative pour que les lois internationales deviennent réalité sur le terrain.

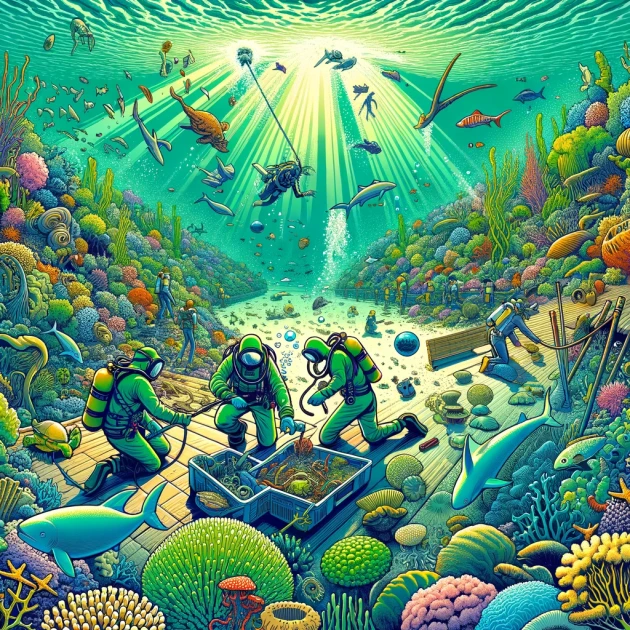

Restauration des habitats marins

Restaurer un habitat marin, ce n’est pas simplement replanter trois algues et attendre patiemment que cela reprenne vie. Souvent, ça exige des méthodes précises et surprenantes. Prenons les récifs coralliens : aujourd'hui, on utilise des pépinières sous-marines où les coraux peuvent grandir en sécurité avant d'être installés sur des sites dégradés. Ça permet d'accélérer énormément le processus de restauration, avec un taux de survie largement meilleur que les simples greffes de fragments sur place.

Autre exemple concret : les mangroves. À la place de planter des arbres à tout-va, les projets efficaces étudient d'abord longuement la topographie et les flux d'eau pour recréer des conditions favorables. Résultat, une régénération naturelle bien supérieure. En Floride, par exemple, ce genre de projet ciblé a permis de restaurer 600 hectares de mangroves en moins de dix ans.

Concernant les herbiers marins, des ancrages spécifiques permettent de stabiliser les boutures sur le fond marin, évitant leur dispersion par les courants. Un projet au large de l'Australie a ainsi réussi à récupérer près de 40 hectares d'herbiers perdus, avec un retour impressionnant de poissons et invertébrés en à peine quelques années.

Au fond, la clé c'est toujours de travailler avec, et pas contre, les dynamiques naturelles des écosystèmes. C’est prouvé, c’est rapide, et largement plus économique que les approches conventionnelles.

90%

des grands poissons

Environ 90% des grands poissons prédateurs ont été éradiqués ou réduits en nombre à cause de la surpêche.

Dates clés

-

1971

Signature de la Convention de Ramsar sur les zones humides, premier traité international spécifiquement ciblé sur la conservation des écosystèmes aquatiques et marins.

-

1972

Création du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), organisme crucial pour la prise en compte internationale des enjeux environnementaux, dont marins.

-

1982

Adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay), définissant les droits et responsabilités des états sur les espaces marins.

-

1992

Sommet de la Terre à Rio, adoption de la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui met l'accent sur la sauvegarde de la biodiversité mondiale dont marine.

-

1995

Adoption officielle du Code de conduite pour une pêche responsable par la FAO, afin de favoriser la pêche durable et de limiter la destruction des habitats marins.

-

2004

Lancement officiel du Réseau mondial d'aires marines protégées lors de la Conférence mondiale sur les océans, visant à favoriser la protection mondiale des écosystèmes marins.

-

2010

Convention sur la diversité biologique adopte les Objectifs d'Aichi lors de la COP10 à Nagoya, fixant des objectifs ambitieux pour la conservation de 10% des écosystèmes marins et côtiers d'ici 2020.

-

2015

Adoption des Objectifs de Développement Durable de l'ONU (Agenda 2030), notamment l'Objectif 14 axé sur la conservation et l'utilisation durable des océans, mers et ressources marines.

-

2020

Selon l'UICN, seulement environ 7,7% des zones océaniques mondiales sont réellement protégées, soulignant la nécessité d'accroître rapidement la protection marine.

Techniques de restauration des habitats marins

Reboisement des mangroves et protection des herbiers marins

Les mangroves, c'est un peu comme les gardiens des côtes : elles protègent contre les cyclones et tempêtes, tout en faisant office de nurseries pour un paquet d'espèces marines. Le souci, c'est qu'on en a perdu plus de 35 % dans le monde depuis 1980, à cause de l'agriculture, construction côtière et aquaculture intensive.

Heureusement, on peut les restaurer. Exemple concret au Sénégal : dans les régions de Fatick et de Casamance, les communautés locales ont planté plus de 150 millions de palétuviers en 10 ans à peine. Résultats : meilleure biodiversité locale, retour des poissons et des huîtres, et revenus supplémentaires pour les habitants grâce aux fruits des palétuviers.

Concernant les herbiers marins, ces plantes marines jouent un rôle énorme dans la lutte contre le changement climatique, parce qu'elles captent le carbone de façon très efficace—encore plus que les forêts terrestres par hectare. Un hectare d'herbiers séquestre en moyenne entre 830 et 1000 kg de carbone par an, une efficacité impressionnante ! Ces espaces herbeux abritent aussi des poissons, des mollusques et des tortues marines en abondance. Malheureusement, ils disparaissent à une vitesse d'environ 1,5 % par an dans le monde. La protection des herbiers se passe souvent par une limitation de l'ancrage des bateaux et l'interdiction de certaines méthodes de pêche destructrices comme les chaluts. Aux Baléares, par exemple, des bouées de mouillage écologiques ont été installées spécialement pour protéger les prairies de posidonies.

Concrètement, protéger ces écosystèmes demande des mesures simples et parfois même peu coûteuses : plantations en impliquant directement les populations locales, zones protégées clairement délimitées, contrôle strict de l'activité maritime. Quand les gens des environs participent activement, la réussite est quasiment toujours au rendez-vous.

Récifs coralliens artificiels et réhabilitation des fonds marins

Les récifs artificiels sont de véritables coups de pouce à la nature marine. Conçus à partir de blocs de béton, de structures métalliques ou même d'anciennes épaves, ils offrent aux espèces marines des niches pour se fixer, se réfugier et proliférer. En Méditerranée, plus de 300 récifs artificiels ont été installés depuis les années 1980, et ça marche plutôt bien : la biomasse marine y est parfois multipliée par 5 ou même davantage en quelques années.

À l'origine, les récifs artificiels avaient souvent pour objectif principal d'améliorer la pêche locale, mais aujourd'hui ils servent surtout à restaurer les fonds marins abîmés. En Indonésie par exemple, des structures artificielles branchées à un léger courant électrique (technique nommée Biorock) stimulent la croissance du corail à une vitesse impressionnante : classique, un corail prendrait des décennies à coloniser, mais avec cette petite impulsion, la croissance est accélérée jusqu'à cinq fois plus vite.

Ces récifs artificiels imitent souvent la complexité des habitats naturels. Chaque structure doit respecter certaines contraintes : stabilité, durabilité (pas question d'ajouter de nouvelles pollutions dans le processus !) et surtout être adaptée aux espèces locales. Le projet REEFolution au Kenya, par exemple, travaille directement avec les communautés locales pour installer des structures sur mesure et adaptées aux poissons, coraux et invertébrés de la région.

Par contre, soyons honnêtes, ces récifs ne remplacent jamais totalement un habitat naturel en bonne santé. Ils sont plutôt une béquille précieuse, une solution d'appoint pour redonner un coup de fouet aux écosystèmes dégradés. Leur mise en œuvre doit accompagner d'autres mesures, notamment la protection stricte et durable des zones marines, sinon ça reviendrait à coller un pansement sans traiter la blessure principale.

Artificialisation d'habitats pour la recolonisation marine

Structures sous-marines artificielles

Les structures artificielles sous-marines peuvent vraiment booster la recolonisation marine si elles sont bien pensées. Par exemple, les récifs artificiels en béton écologique constituent un habitat idéal pour de nombreux poissons qui ont perdu leur territoire initial. Le gros avantage ? Ils sont spécialement conçus avec une surface irrégulière et poreuse, ce qui favorise une fixation rapide d'algues et de petits organismes. En un à deux ans maximum, ils offrent déjà une biodiversité semblable aux récifs naturels lorsqu'ils sont implantés au bon endroit. Un exemple réussi : les récifs artificiels de Marseille inaugurés dès 2007, construits à partir de béton spécialement formulé pour favoriser l’installation de la faune marine locale. Un autre truc intéressant à noter : les modules métalliques recyclés, comme des vieilles structures de plateformes pétrolières nettoyées et coulées correctement, deviennent de fantastiques sites pour les coraux et éponges. En fait, certains de ces sites en mer du Nord ont vu une augmentation de près de 30 % de la biomasse marine en moins de 10 ans. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit balancer tout et n’importe quoi en mer, car la clé reste toujours d'utiliser des matériaux non toxiques et adaptés à chaque type de fond marin.

Systèmes innovants et écologiques

Pour donner un coup de pouce à la biodiversité marine, certains testent des innovations vraiment sympas. Par exemple, les Biohut, sortes d'habitats artificiels qui reproduisent les fonctions de nurseries pour les poissons. Ça se présente sous forme de cages remplies de coquilles d'huîtres, posées directement dans les ports ou sous les quais pour recréer des cachettes et favoriser la ponte. Résultat, ça booste significativement la population de jeunes poissons locaux.

D'autres systèmes, comme les Ecocean Reefs, sont implantés dans les milieux dégradés pour restaurer naturellement les récifs coralliens détruits. Ces petits habitats modulaires faits à base de matériaux durables recréent les conditions idéales pour la croissance corallienne et attirent poissons et invertébrés. Et ça marche : en seulement quelques années, la densité et la diversité marine peuvent repartir clairement à la hausse.

Autre approche super intéressante : les récifs artificiels produits par impression 3D à base de matériaux biosourcés, comme le béton écologique mélangé à des coquillages. Ces structures sont conçues sur mesure pour imiter précisément les formes et les textures des récifs naturels locaux, facilitant ainsi la colonisation rapide par la faune et la flore marines.

Enfin, certaines équipes misent sur l'électrolyse minérale, avec une faible impulsion électrique pour aider les minéraux à précipiter sur des structures subaquatiques. Résultat rapide : on obtient une sorte de "roche" solide et calcaire sur laquelle les coraux se fixent facilement et grandissent même plus vite que sur les supports naturels habituels !

Le saviez-vous ?

Saviez-vous que les herbiers marins peuvent stocker deux fois plus de carbone par hectare que les forêts terrestres ? Protéger et restaurer ces habitats pourrait être une clé essentielle dans la lutte contre le changement climatique.

Chaque année, près de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans l'océan, impactant considérablement la vie marine. Selon un rapport récent de l'ONU, si la tendance actuelle se maintient, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan d'ici 2050.

Les océans couvrent environ 71 % de la surface terrestre mais abritent environ 80 % de la biodiversité totale présente sur notre planète. Préserver ces écosystèmes marins est vital non seulement pour les espèces marines mais aussi pour le climat mondial.

Les récifs coralliens couvrent à peine 0,2 % du fond marin mondial, mais ils abritent environ 25 % de toutes les espèces marines connues. C'est pourquoi la conservation des récifs coralliens est cruciale pour préserver la biodiversité marine.

Rôle des communautés locales dans la préservation des écosystèmes marins

Sensibilisation et éducation locale

Dans plusieurs régions côtières, des pêcheurs locaux ont été formés par des biologistes pour devenir ambassadeurs locaux de la biodiversité marine : ces pêcheurs sensibilisent leur communauté à travers des sorties éducatives et échangent des bonnes pratiques directement sur le terrain. Exemple concret, à Madagascar, les initiatives de Blue Ventures ont formé plus de 200 villageois comme agents de sensibilisation actifs : ces actions communautaires ont permis, en moins de 10 ans, d'augmenter localement la couverture des coraux vivants de près de 40 %.

L'idée, c'est aussi de miser sur les nouvelles générations : au Canada, le programme Ocean School implique directement les établissements scolaires dans des expéditions virtuelles interactives accessibles gratuitement. Résultat ? Aujourd'hui, environ 20 000 enfants et adolescents suivent régulièrement ces modules ludiques axés sur les écosystèmes marins.

Plus original encore, au Mexique, un groupe d'activistes environnementaux utilise un labo mobile baptisé MARibus, un bus transformé en laboratoire itinérant qui va de village en village pour faire découvrir concrètement aux habitants l'importance des habitats côtiers (mangroves, récifs) et leur démontrer visuellement les effets négatifs de certaines pratiques (surpêche, pollution plastique) à travers des expériences simples et démonstratives. Cette approche directe, terrain et ludique rencontre un franc succès localement pour changer durablement les comportements quotidiens.

Ces modes d'actions très directs et pratiques, basés sur l'expérience réelle des populations locales, se révèlent généralement beaucoup plus efficaces que les grandes campagnes hors-sol habituelles.

Initiatives communautaires de préservation

Un exemple concret vient des pêcheurs du village de Vezo à Madagascar, qui ont mis en place une réserve marine temporaire appelée "velondriake". Pendant quelques mois par an, certaines zones de pêche sont fermées. Résultat : leur stock de poulpes a rapidement augmenté, avec une hausse moyenne de près de 460 % du poids des poulpes pêchés à la réouverture de la zone. Ce succès a inspiré d'autres communautés, qui répètent aujourd'hui ce modèle un peu partout sur les côtes malgaches.

Aux Fidji, les villages utilisent une approche communautaire basée sur la gestion coutumière appelée "tabu". Les anciens décident collectivement de fermer certaines zones pour laisser les ressources marines se régénérer. Ça marche : selon une étude menée localement, après seulement un à deux ans de "tabu", la quantité de poissons revenait à des taux comparables à ceux d'il y a 30 ans !

En Méditerranée, des plongeurs bénévoles participent activement à la restauration des herbiers marins de Posidonie, grâce à des campagnes de replantation sous-marine minutieuses menées en groupe. L'évolution des herbiers ainsi restaurés est suivie chaque année par les communautés locales, en impliquant même les écoles pour sensibiliser les plus jeunes.

Enfin, au Belize, des pêcheurs se sont transformés en défenseurs actifs des récifs coralliens en devenant des patrouilleurs bénévoles. Armés de technologies simples comme les drones et de petites embarcations, ils empêchent le braconnage et les techniques de pêches destructrices dans leurs récifs locaux. Les récifs coralliens protégés par ces initiatives affichent désormais une couverture corallienne environ 60 % supérieure aux récifs non protégés aux alentours.

Foire aux questions (FAQ)

Réduire sa consommation de plastique à usage unique, faire attention à l'origine et à la durabilité des produits marins que l'on consomme, participer à des campagnes de nettoyage des plages et adopter des comportements responsables (économiser l'eau, réduire l'empreinte carbone via transports doux, consommer local et durable) sont autant de gestes à la portée de chacun pour préserver la biodiversité marine.

Les habitats marins sont menacés par la pollution, la surpêche, le changement climatique et la destruction directe des écosystèmes, entre autres raisons. Environ 30% des récifs coralliens mondiaux sont déjà fortement endommagés et risquent un effondrement total si rien n'est fait rapidement. Agir maintenant évite un appauvrissement massif de la biodiversité, essentiel tant pour les écosystèmes marins que pour les millions de personnes dépendant directement de ces ressources.

La biodiversité marine fait référence à la grande variété d'organismes vivants dans les océans et les mers, des petits microorganismes aux grands mammifères marins, en passant par les poissons, les algues, les récifs coralliens et même les invertébrés. Cette diversité garantit la stabilité et la résilience de nos écosystèmes marins et contribue directement au maintien de services essentiels pour l'humain, tels que l'oxygène respirable, les ressources alimentaires et la régulation climatique.

Une zone marine protégée (AMP) désigne généralement une aire maritime où certaines activités humaines sont réglementées de manière à protéger la biodiversité, mais ces activités peuvent être partiellement autorisées. Une réserve marine intégrale est une catégorie particulière des AMP où toute exploitation et activité humaine (pêche, extraction, tourisme de masse) est strictement interdite, afin de permettre une restauration maximale des écosystèmes.

La restauration d'un récif corallien peut passer par la culture puis la transplantation de fragments de coraux dans les zones dégradées, le recours à des structures artificielles immergées pour favoriser la recolonisation rapide, ou par des techniques expérimentales innovantes telles que l'électrostimulation des récifs (méthode Biorock). Ces techniques ont fait leurs preuves dans de nombreuses zones, permettant la régénération accélérée des récifs et ainsi réintroduisant biodiversité et vie marine dans des habitats auparavant perdus.

Le réchauffement global provoque une hausse de la température de l'eau, ce qui entraîne le blanchissement des coraux et menace la survie de nombreuses espèces marines sensibles. De plus, la hausse du niveau de CO2 dans l'air cause l'acidification des océans, altérant gravement la capacité des organismes marins à former leurs squelettes et coquilles protectrices, avec un impact en cascade sur tous les écosystèmes marins.

Les mangroves et herbiers marins jouent un rôle crucial au-delà de leur biodiversité propre. Ils servent à la fois de bouclier naturel contre l'érosion côtière et les tempêtes, d'habitat protecteur pour de nombreuses espèces en développement, mais aussi de puissants puits de carbone – ils stockent jusqu'à quatre fois plus de carbone que les forêts tropicales terrestres par hectare, contribuant fortement à l'atténuation du changement climatique.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5