Introduction

Définition de la surpêche

La surpêche, en gros, c'est quand on attrape des poissons plus vite qu'ils ne peuvent se reproduire. Ça arrive quand la pêche dépasse ce qu'on appelle le niveau de rendement maximal durable (RMD). Le RMD, c'est simplement la quantité maximale de poissons qu'on peut pêcher chaque année sans réduire leur capacité à renouveler leur population. Aujourd'hui, la FAO estime qu'environ 35% des populations mondiales de poissons sont déjà surpêchées. Plus précisément, certaines espèces comme le thon rouge d'Atlantique ou la morue de l'Atlantique Nord ont vu leurs stocks diminuer jusqu'à 80% à cause d'une pêche trop intensive. Quand une espèce entière est victime de surpêche sévère, on parle même de "surexploitation biologique". En pratique, la surpêche peut être liée à plusieurs raisons : des quotas de pêche mal définis, l'utilisation de filets trop vastes ou encore l'absence de contrôles efficaces. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec moins de poissons adultes capables de se reproduire, des populations fragilisées, voire à terme l'épuisement total de certains stocks marins.

34 %

Environ 34% des stocks de poissons sont surexploités.

2,5 milliards €

Le coût annuel de la surpêche pour l'économie mondiale est estimé à environ 2,5 milliards d'euros.

90%

Environ 90% des grands prédateurs marins ont disparu en raison de la surpêche.

100%

Certaines zones sont pêchées à un rythme deux fois supérieur à celui permettant aux poissons de se renouveler naturellement.

Importance de la biodiversité marine

La biodiversité marine joue un rôle central pour nos médicaments et traitements médicaux. Par exemple, des substances extraites de coraux et d'éponges marines sont utilisées contre les cancers ou comme anti-inflammatoires. À l'heure actuelle, on estime que seuls 5 à 10 % des organismes marins ont été étudiés pour leur potentiel pharmacologique : une vraie pharmacie sous-marine reste encore à découvrir.

La biodiversité marine est aussi essentielle côté climat. Les océans abritent des écosystèmes, comme les herbiers ou les mangroves, qui absorbent efficacement du carbone. Juste pour se faire une idée : les mangroves capturent jusqu'à 4 fois plus de carbone que les forêts tropicales sur terre.

Question alimentation, rien à dire, c'est clair: près de 3 milliards de personnes dépendent directement des océans comme source principale de protéines animales. Moins connue, la variété génétique des espèces marines garantit aussi une meilleure résistance globale face aux maladies et aux changements environnementaux.

Et côté économie, concrètement, tout ce qui est lié aux espèces marines et aux écosystèmes représente plus de 3 000 milliards de dollars US par an dans le monde. Du tourisme basé sur les récifs coralliens aux emplois dans la pêche artisanale, c'est loin d'être négligeable.

Enfin, niveau équilibre écologique, la biodiversité marine agit comme un régulateur naturel. Par exemple, des prédateurs spécifiques comme les requins maintiennent sous contrôle les populations de poissons plus petits, empêchant ainsi une explosion massive de certaines espèces qui déstabiliserait tout l'écosystème.

Bref, sans une biodiversité riche sous les vagues, c'est la santé humaine, l'économie mondiale, la stabilité du climat et l'équilibre des océans qui prennent un sacré coup.

Conséquences de la surpêche sur la biodiversité marine

Diminution des populations de poissons

Beaucoup d'études récentes révèlent des chiffres alarmants sur la chute du nombre de poissons. Par exemple, selon la FAO, environ 34 % des stocks de poissons dans le monde sont exploités à un niveau biologiquement insoutenable. Le thon rouge de l'Atlantique, prisé dans les restaurants haut de gamme, a perdu plus de 80 % de ses effectifs naturels en seulement quelques décennies.

Cette baisse n'est pas homogène. Certaines régions comme la mer Méditerranée ou la mer de Chine sont particulièrement touchées, à cause d'une pression de pêche extrême. L'anchois européen en Méditerranée a subi une diminution de près de 70 % en moins de vingt ans.

Le souci, c'est que la diminution des stocks s'accompagne aussi d'une réduction de la taille moyenne des poissons. Dans les années 60, la morue du golfe du Saint-Laurent mesurait en moyenne 75 centimètres; en 2010, elle plafonne autour de 40 centimètres à cause de la surpêche ciblée des gros individus reproducteurs.

Moins visibles, certaines espèces "méconnues" payent aussi un lourd tribut. Le merlu africain au large de la Namibie est passé de près de 10 millions de tonnes dans les années 1970 à moins de 2 millions aujourd'hui. Cette perte massive modifie radicalement les chaînes alimentaires locales.

Concrètement, cette baisse généralisée menace non seulement les écosystèmes marins mais aussi les humains qui en vivent directement. Aujourd'hui, près d'un demi-milliard de personnes dépendent directement de la pêche pour vivre partout dans le monde. Moins de poissons, moins de pêcheurs, moins de revenus, c'est une spirale économique négative très claire.

Déséquilibre des écosystèmes marins

Quand trop de poissons prédateurs (comme le thon rouge ou le requin) sont pêchés et sortis du jeu, certaines espèces dites intermédiaires, comme les méduses, prennent leur place et se multiplient en grand nombre. En Méditerranée, on parle même d'épisodes de prolifération massive de méduses, qui perturbent la vie marine et gênent aussi la baignade et le tourisme local.

Par exemple, au large du Canada dans les années 1990, après l'effondrement des stocks de morue, leur proie préférée, les crevettes nordiques, ont explosé à tel point qu'elles sont quasiment devenues dominantes. Ce changement semble sympa pour ceux qui aiment les crevettes, mais ça bouleverse l'équilibre naturel : aujourd'hui, les populations peinent encore à se rétablir.

Un autre cas intéressant concerne les récifs coralliens : moins il y a de poissons herbivores (comme le poisson-perroquet), plus les algues prospèrent sur les récifs et étouffent le corail. Le résultat ? Des récifs dégradés, avec des conséquences négatives sur les espèces marines qui en dépendent directement. En Indonésie et dans les Caraïbes, le phénomène est particulièrement perceptible, avec des récifs qui meurent petit à petit.

Pour être concret : une étude publiée en 2008 indiquait qu'au large des côtes africaines occidentales, la diminution excessive des grands prédateurs comme le requin a entraîné une explosion des populations de petits prédateurs intermédiaires, appelés "méso-prédateurs", ce qui a perturbé tout l'écosystème local, changeant complètement la chaîne alimentaire.

En gros, chaque espèce a sa place précise dans l'écosystème marin, et retirer une espèce en trop grande quantité peut provoquer un effet domino imprévisible.

Impact sur les espèces non-ciblées

Quand on pense surpêche, on imagine souvent les poissons qu'on a dans nos assiettes comme le thon ou la morue. Mais le truc, c'est que les méthodes de pêche actuelles embarquent bien plus de monde dans leurs filets. Par exemple, chaque année, environ 300 000 cétacés (comme dauphins et baleines) se retrouvent coincés dans les filets ou les lignes, et finissent par y mourir. Rien qu'en Méditerranée, on estime qu'environ 132 000 tortues marines sont accidentellement capturées tous les ans par les pêcheurs, ce qui fragilise fortement ces espèces déjà vulnérables.

Autre exemple marquant : la pêche à la palangre, qui est une longue ligne remplie d'hameçons sur plusieurs kilomètres. Celle-ci attrape souvent par erreur des oiseaux marins comme les albatros. Du coup, rien que pour eux, on parle de plusieurs dizaines de milliers de victimes accidentelles chaque année. Résultat, sur les 22 espèces d'albatros existantes, la majorité est actuellement gravement menacée.

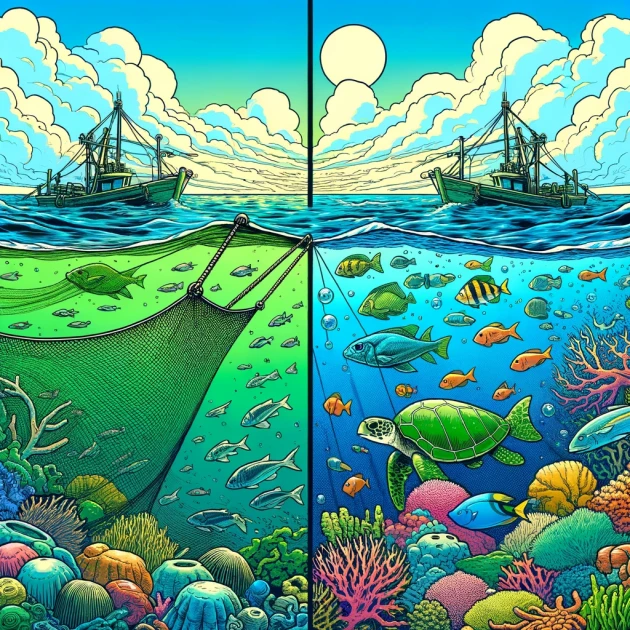

Même histoire avec la pêche aux chaluts, ces filets qu'on traîne sur le fond marin. Ils raclent tout sur leur passage—coraux, éponges, plantes marines—causant des dommages graves qui mettront des décennies à se régénérer (lorsqu'ils y arrivent). Un peu comme labourer une forêt tout entière pour attraper quelques lapins.

Bref, ces espèces non ciblées, appelées aussi captures accessoires, ne sont pas seulement des "victimes collatérales", elles jouent souvent un rôle essentiel pour l'équilibre global du milieu marin. Autrement dit, leur mort inutile n'est pas juste triste, c'est toute une chaîne alimentaire qui est mise en péril.

| Conséquences de la surpêche | Données chiffrées | Facteurs contribuant à la surpêche | Chiffres clés |

|---|---|---|---|

| Diminution des populations de poissons | Depuis 1970, les populations de poissons ont diminué de 39% dans les zones de pêche intensive | Surdéveloppement de la pêche industrielle | La pêche industrielle est responsable de 55% de la surpêche mondiale |

| Déséquilibre des écosystèmes marins | 1/3 des stocks de poissons sont surexploités, mettant en péril l'équilibre des écosystèmes marins | Pratiques de pêche non durables | La pêche fantôme est responsable de la mort de plus de 300 000 cétacés par an |

| Impact sur les espèces non-ciblées | Chaque année, 40 millions de tonnes de poissons non ciblés sont rejetés en mer, dont 60% meurent |

Facteurs contribuant à la surpêche

Surdéveloppement de la pêche industrielle

Depuis les années 1950, les flottes de pêche industrielle se sont multipliées par cinq environ, tandis que leur puissance de capture s'est décuplée grâce à l'apparition de bateaux super-équipés : énormes chalutiers-usines capables de capturer et traiter des centaines de tonnes de poissons en quelques jours. Ces mastodontes, dont certains atteignent jusqu'à 140 mètres de long, peuvent rester des mois en mer sans revenir au port.

Ce développement technologique provoque une surexploitation massive, particulièrement dans les eaux internationales, où les contrôles sont faibles. Selon la FAO, environ 34% des stocks mondiaux de poissons sont aujourd'hui exploités au-delà des limites biologiquement durables.

Certains pays, comme la Chine, l'Espagne ou encore la Russie, agrandissent constamment leurs flottes, allant même pêcher jusque dans les limites des eaux territoriales étrangères, parfois à l'origine de tensions diplomatiques importantes. Par exemple, les flottilles chinoises opèrent fréquemment près des côtes d'Afrique de l'Ouest ou d'Amérique du Sud, menaçant les ressources et les communautés locales dépendantes de la pêche artisanale.

Le plus gros problème vient du fait que ces industries sont souvent financées par des subventions publiques importantes. L'Union européenne, par exemple, injectait environ 1 milliard d'euros par an en aides diverses à la pêche industrielle au cours de la dernière décennie, encourageant indirectement des pratiques non durables.

Avec ces machines de guerre, la biodiversité marine prend un coup dur : certaines espèces emblématiques comme le thon rouge de l'Atlantique ou encore des populations de morues des Grands Bancs de Terre-Neuve peinent à récupérer malgré des années de mesures conservatrices.

Pratiques de pêche non durables

Techniques de pêche destructives

Parmi les pratiques les plus problématiques, tu trouves la pêche au chalut de fond, où d’immenses filets lestés raclent les fonds marins. Imaginons un bulldozer qui passe dans une forêt pleine de vie, c'est exactement pareil : le chalut dégrade coraux, éponges et détruit les habitats de plein de poissons. Selon Greenpeace, ce type de pêche peut détruire jusqu'à 98 % des coraux qu’il traverse, et il faut des décennies voire des siècles aux écosystèmes pour s’en remettre.

Autre technique pas jolie-jolie, la pêche aux explosifs, courante encore dans certaines zones de l’Asie du Sud-Est. Des explosifs artisanaux sont lâchés en mer pour tuer en masse des poissons puis les ramasser à la surface. Problème : les explosions tuent aussi plein d’espèces non ciblées et démolissent littéralement les récifs coralliens, saccageant durablement les habitats. Une seule explosion peut endommager jusqu'à 20 mètres carrés de récif vivant.

Il y a aussi la pêche au cyanure, utilisée à la base pour le commerce des poissons d'aquarium et qui s’est étendue à la pêche alimentaire. Les pêcheurs pulvérisent du cyanure dans les coraux pour étourdir les poissons et les capturer facilement. Résultat : coraux morts, poissons intoxiqués, sans compter que cette méthode laisse des résidus toxiques dans l’eau. Aux Philippines, par exemple, selon le WWF, près de 65 tonnes de cyanure se retrouvent chaque année ainsi dispersées dans la mer.

Sur le concret, pour agir face à ça, la meilleure solution reste de faire pression pour interdire clairement ces pratiques, privilégier des labels qui certifient l'origine responsable des produits de la mer (MSC, par exemple), et sensibiliser partout où l’on peut aux dégâts irréversibles causés par ces méthodes.

Pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN)

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), c'est le gros problème caché derrière la surpêche. Concrètement, ça représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons capturés chaque année dans le monde, soit près de 20 % des prises globales, et ça coûte jusqu'à 23 milliards de dollars par an aux économies maritimes mondiales. Et tu crois que ça touche seulement les espèces rares ? Pas uniquement : ça frappe tout autant les petites espèces essentielles comme les sardines, sardelles ou anchois, qui sont vitales dans la chaîne alimentaire marine.

Prenons l’exemple concret du Golfe de Guinée, véritable hot spot de la pêche INN. Dans cette région, près de 40 % des captures pourraient être issues de la pêche pirate. Des bateaux étrangers arrivent la nuit, naviguent parfois sans pavillon clair ou changent de pavillon en cours de route (une technique appelée flags of convenience, ou pavillons de complaisance). Ils utilisent parfois des systèmes éteints ou brouillés pour éviter d’être repérés et attrapés.

Tu veux de l'information concrète et actionnable ? Voilà : un moyen efficace de lutter contre la pêche pirate passe par l’utilisation de technologies de surveillance intelligentes comme le système AIS combiné à des satellites de détection. En plus clair : ces systèmes permettent de détecter les bateaux qui coupent volontairement leur balise AIS pour pratiquer la pêche clandestine. Des plateformes comme Global Fishing Watch utilisent déjà ces outils, et les autorités pourraient largement intensifier leur utilisation. Pour être concret encore plus loin : la collaboration internationale doit s’intensifier sur l’échange de données et la sanction des navires pris en flagrant délit, quitte à imposer des sanctions commerciales sévères aux pays qui ferment les yeux sur ces pratiques.

Demande croissante en produits de la mer

La consommation mondiale annuelle de poissons atteint aujourd'hui presque 20 kilos par personne, contre seulement 9 kilos en 1961. Une bonne partie de cette hausse est due à l'explosion de la demande en Asie : rien qu'en Chine, la consommation de produits marins a explosé, représentant désormais 35 % du total mondial. En parallèle, l'Europe et les États-Unis consomment de plus en plus d'espèces autrefois moins courantes comme les crevettes tropicales, saumon d'élevage ou thon rouge, très prisés malgré leur impact environnemental élevé.

À côté de ça, les classes moyennes émergentes en Amérique du Sud et en Afrique se mettent petit à petit à manger davantage de poissons, considérés comme source de protéines de bonne qualité. Autre raison de cette poussée de la consommation : l'image positive des poissons comme aliments sains, riches en oméga-3, qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), d'ici 2030, la demande globale en produits de la mer pourrait augmenter de près de 30 millions de tonnes supplémentaires, amplifiant la pression sur les ressources marines déjà très sollicitées. L'aquaculture répond en partie à cette demande, représentant aujourd'hui environ 50 % de la consommation mondiale, mais pose elle-même des défis écologiques, notamment l'utilisation massive de farine et d'huile de poisson sauvage, entrant en compétition directe avec la pêche traditionnelle.

3 milliards

individus

Environ 3 milliards de personnes dépendent des poissons comme principale source de protéines.

Dates clés

-

1950

Début de l'expansion industrielle et intensive de la pêche, marquant le début notable d'une diminution des stocks mondiaux de poissons.

-

1982

Signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), établissant des règles internationales sur l'utilisation des océans, notamment sur la conservation des ressources marines.

-

1992

Sommet de la Terre à Rio (Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement), sensibilisant à la nécessité d'une pêche durable et à l'importance de la biodiversité marine.

-

1995

Accord des Nations Unies sur les Stocks de Poissons (ANUSP), pour une meilleure gestion mondiale et durable des stocks migrateurs et chevauchants.

-

2001

Publication du premier rapport global sur l'état des pêcheries par la FAO alertant sur le niveau alarmant de la surpêche (75% des stocks étaient alors déjà touchés par la surexploitation).

-

2015

Adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par l'ONU, avec notamment l'Objectif 14 visant à conserver et à exploiter de manière durable les océans et mers.

-

2019

Publication d'un rapport de l'IPBES révélant qu'environ 33% des stocks mondiaux de poissons marins du globe étaient surexploités à des niveaux biologiquement non durables.

Enjeux économiques et sociaux liés à la surpêche

Répercussions sur les communautés côtières

Perte d'emplois et crise économique locale

Quand une région dépend fortement de la pêche, comme en Bretagne en France ou à Terre-Neuve au Canada, une chute brutale des stocks de poissons provoque forcément un gros coup dur économique. En 1992, par exemple, à Terre-Neuve, l'effondrement de la morue atlantique a entraîné la fermeture soudaine de centaines d'entreprises et la suppression de près de 30 000 emplois directs liés au secteur de la pêche. Conséquence immédiate : un taux de chômage local montant subitement à presque 20 %. Même topo du côté européen, dans la ville espagnole de Vigo, où la réduction drastique des quotas de poissons a entraîné une baisse d'activité pour la flotte industrielle et mis en difficulté financière des entreprises locales fortement dépendantes du secteur halieutique. Du jour au lendemain, ce sont des familles entières touchées, des commerces locaux qui ferment, et des villes côtières en détresse économique. De manière réaliste, pour contrer ces effets, des régions comme la Galice privilégient la reconversion professionnelle et le soutien financier à l'aquaculture durable ou au tourisme maritime responsable, histoire de limiter la casse face au déclin des ressources halieutiques sauvages.

Migrations forcées des populations

Dans certaines régions côtières, la surpêche a tari les stocks de poissons à tel point que les communautés locales n'ont plus d'autre choix que de bouger vers les villes ou d'autres pays. Prends l'exemple du Sénégal : à Kayar, une ville réputée pour sa pêche artisanale, beaucoup de pêcheurs se retrouvent maintenant contraints de migrer vers l'Europe ou vers d'autres régions africaines, parce que le poisson est devenu trop rare pour vivre décemment. Même constat aux Philippines, où plusieurs villages côtiers, privés de leur ressource principale par les gros navires industriels étrangers, poussent les populations locales à quitter leur foyer pour survivre ailleurs. Ces migrations forcées créent tout un tas de problèmes sociaux concrets : pression accrue sur les villes d'accueil, perte du savoir-faire traditionnel lié à la pêche artisanale, et bien sûr, des tensions culturelles et économiques dans les régions touchées par l'arrivée soudaine de nouveaux arrivants. Derrière la surpêche, il n'y a donc pas que des poissons, mais aussi le sort de milliers de familles qui jouent leur quotidien et leur culture.

Effets sur la sécurité alimentaire

La surpêche, ça joue directement sur ce qu'on trouve dans nos assiettes : environ 3 milliards de personnes dans le monde dépendent principalement du poisson pour leurs protéines quotidiennes. Quand les poissons commencent à manquer, forcément, la nourriture se fait rare dans les communautés qui n'ont pas beaucoup d'autres choix alimentaires. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, les réserves de poissons ont baissé de moitié depuis 30 ans, et ce sont les familles pauvres qui trinquent en premier. Conséquence directe : des carences alimentaires plus nombreuses en protéines, oméga-3 et autres nutriments essentiels chez les populations les plus vulnérables. D'après la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), dans certains pays insulaires du Pacifique, la surpêche a déjà réduit de 60 % la consommation locale de poisson frais en seulement deux décennies. Moins visible, mais tout aussi problématique, lorsque les petits pêcheurs perdent leurs ressources à cause de gros chalutiers étrangers, c'est tout un système d'alimentation local, économique et durable qui s'écroule. Résultat : augmentation de la dépendance à des aliments importés, souvent ultra-transformés et moins nutritifs, qui pèsent lourd sur le portefeuille et la santé des habitants.

Conflits internationaux liés à la ressource

La raréfaction des poissons a intensifié les tensions entre pays, notamment dans des zones où les frontières maritimes sont floues ou disputées. Par exemple, en mer de Chine méridionale, des affrontements fréquents opposent la Chine, les Philippines, le Vietnam et plusieurs autres pays de la région, chacun revendiquant certains territoires marins riches en ressources halieutiques. Dans d'autres endroits du globe, comme l'Atlantique Nord, des conflits ont émergé entre l'Union européenne et des pays tiers comme la Norvège ou l'Islande à propos des quotas de cabillaud ou de maquereau. Ces disputes ne sont pas anecdotiques : en 2021, le conflit post-Brexit entre le Royaume-Uni et la France sur les licences de pêche autour de Jersey a montré à quel point ces sujets peuvent devenir sensibles politiquement. Quand les réserves diminuent, chaque poisson compte, et forcément les tensions grimpent vite entre États voisins. Les garde-côtes enregistrent régulièrement des incidents impliquant pêcheurs clandestins ou illégaux franchissant discrètement les eaux territoriales, exacerbant les tensions diplomatiques entre nations. Certaines de ces querelles aboutissent même devant des instances judiciaires internationales, comme quand la Cour internationale de Justice doit arbitrer les litiges frontaliers maritimes pour fonction de partage des ressources. Cela illustre clairement comment la pression sur les ressources peut transformer durablement des relations pourtant pacifiques entre pays voisins.

Le saviez-vous ?

La pêche accidentelle touche chaque année plus de 300 000 mammifères marins (comme les dauphins ou les baleines), ainsi qu'environ 250 000 tortues marines et des millions d'oiseaux marins.

Selon l'ONU, environ 90 % des populations mondiales de poissons sont exploitées à leur limite ou surexploitées, mettant en péril la régénération naturelle de nombreuses espèces.

La création de réserves marines protégées permettrait non seulement aux écosystèmes marins de se régénérer, mais pourrait aussi augmenter les prises de pêche des zones alentour de 20 à 50 % selon diverses études.

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée représente près de 26 millions de tonnes de poissons capturés chaque année, soit environ 20 % des captures totales au niveau mondial.

Solutions pour lutter contre la surpêche

Renforcement de la réglementation de la pêche

Quotas de pêche et protection des juvéniles

La mise en place de quotas de pêche vise à limiter clairement la quantité de poissons capturés, en se basant sur l'état précis des stocks. Prenons par exemple l'Islande, qui applique depuis longtemps un système strict de quotas individuels transférables : chaque année, les quantités exploitables sont revues en fonction des données scientifiques les plus récentes, permettant une gestion qui s'adapte aux fluctuations réelles des populations marines.

La protection des poissons juvéniles passe souvent par des mesures concrètes faciles à adopter : limiter l'utilisation de filets à petites mailles pour laisser les jeunes poissons atteindre la maturité reproductive, définir des tailles minimales précises sous lesquelles il est interdit de conserver les captures, et identifier clairement des zones de reproduction interdites à la pêche durant certaines périodes clés. En Méditerranée, par exemple, protéger les zones de frai du thon rouge a déjà permis une reprise sensible de ses populations.

Côté pratique, former activement les pêcheurs aux méthodes de tri rapide sur le pont permet aux juvéniles rejetés à l'eau de survivre davantage. Aux États-Unis, les initiatives de formation des équipes de pêcheurs à identifier rapidement les jeunes spécimens ont contribué directement à améliorer les taux de survie des poissons libérés. Ces mesures assez simples à déployer permettent d'obtenir des résultats encourageants, préservent les ressources pour les années à venir et au final garantissent des revenus plus stables pour les professionnels de la pêche.

Contrôle et sanctions adaptées

Un contrôle efficace de la pêche passe surtout par une surveillance par satellite des bateaux grâce à des systèmes comme le VMS (Vessel Monitoring System). Le VMS enregistre en continu la position et les déplacements des navires en mer, ce qui rend presque impossible d'échapper au contrôle des autorités. Le truc cool, c'est que ce suivi peut se combiner avec l'utilisation de drones pour des inspections rapides sans avoir à mobiliser systématiquement des patrouilles coûteuses.

En cas d'infraction grave (par exemple pêche illégale dans des zones protégées), certains pays comme la Norvège ou l'Australie appliquent des sanctions économiques fortes, notamment des amendes proportionnelles à la valeur réelle du poisson capturé illégalement, et dans certains cas la confiscation ou carrément la destruction des bateaux pris sur le fait. Aux États-Unis, la loi "Magnuson-Stevens Act" prévoit même une possibilité de suspension des licences de pêche, une mesure qui frappe fort, puisque ça prive directement les acteurs concernés de leur gagne-pain.

Au Gabon, les autorités utilisent une technique intéressante : elles publient régulièrement les noms des bateaux pris en flagrant délit de pêche illégale dans les médias locaux, mais aussi dans des registres publics en ligne. C'est ce qu'on appelle le name-and-shame (nommer et humilier), une méthode qui inflige un coût en réputation très dissuasif aux pêcheurs illégaux et aux entreprises qui les embauchent.

Finalement, tout ça montre bien qu'une bonne surveillance associée à des sanctions fortes et adaptées peut avoir un effet concret rapide. Elle rend la prise de risque beaucoup trop élevée pour les fraudeurs potentiels, rendant le respect des règles plus avantageux économiquement à long terme que la pêche sauvage illégale.

Développement de techniques de pêche durables

Équipements sélectifs et moins destructifs

Privilégier des équipements de pêche moins agressifs, ça fait une vraie différence. Par exemple, les filets à mailles carrées et les chaluts à panneaux modifiés limitent fortement les prises accidentelles en laissant filer les petits poissons et les espèces non ciblées. Concrètement, un chalut équipé de grilles d'exclusion comme la grille Nordmore peut réduire jusqu'à 60 % des captures accidentelles comme les tortues ou les dauphins. Les palangres équipées d'hameçons circulaires sont aussi efficaces : elles baissent les morts accidentelles d'oiseaux marins d'environ 80 %. Un autre truc futé, c'est les dispositifs acoustiques répulsifs, appelés "pingers", qui éloignent les mammifères marins des filets. Et côté innovation, certains pêcheurs utilisent maintenant des lumières LED placées sur les filets pour dissuader les tortues marines, réduisant ainsi leur prise accidentelle de plus de moitié. Bref, investir dans ces solutions techniques, c'est gagnant-gagnant : on protège la biodiversité marine tout en assurant la viabilité des activités de pêche à long terme.

Aquaculture durable

L'aquaculture durable, c'est une alternative solide à la pêche sauvage, mais faut respecter certains principes précis pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Concrètement, l'idée c'est d'élever des espèces adaptées localement et à croissance rapide, comme les moules ou les algues, plutôt que de tout miser sur des espèces voraces en protéines comme le saumon. On parle aussi beaucoup d'aquaculture multitrophique intégrée (AMTI), qui consiste à cultiver ensemble plusieurs espèces complémentaires pour améliorer l'efficacité écologique : par exemple, des poissons produisent des déchets, ces déchets servent directement d'engrais pour développer des algues et ces algues filtrent la qualité de l'eau et nourrissent elles-mêmes des coquillages—c'est un vrai cercle vertueux.

Autre élément concret : les labels fiables comme Aquaculture Stewardship Council (ASC) ou "Label Rouge", qui certifient que l'élevage respecte des critères stricts en termes d'alimentation durable, densité de population adaptée, et conditions sanitaires contrôlées. Ces labels offrent une vraie garantie pour la biodiversité marine.

Enfin, un cas intéressant : en Norvège, certaines fermes utilisent actuellement des systèmes innovants fermés—des bassins flottants complètement séparés des espaces sauvages, réduisant le risque de contamination, de maladie ou de fuite des espèces vers l'environnement naturel. Ça coûte certes plus cher, mais sur le long terme, ça préserve vraiment les écosystèmes environnants.

Foire aux questions (FAQ)

Pour identifier les poissons issus d'une pêche durable, recherchez des labels de certification tels que MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) ou encore Label Rouge. Ces certifications assurent que les pratiques utilisées respectent les stocks marins et les écosystèmes.

Certaines espèces sont très sensibles à la surpêche, notamment le thon rouge, la morue, les requins, les sardines ou encore certains types de crevettes. Cela est dû à leur lent renouvellement et à la forte demande du marché, qui conduisent à une exploitation trop intensive.

La surpêche génère des conséquences directes sur les populations humaines, notamment en menaçant la sécurité alimentaire, en réduisant les emplois liés à la pêche locale et en créant des crises économiques dans les communautés côtières qui en dépendent fortement.

La surpêche désigne une situation où les ressources halieutiques (poissons et autres espèces marines) sont exploitées à un rythme supérieur à leur capacité naturelle de renouvellement. Ce phénomène menace l'équilibre des écosystèmes marins ainsi que la pérennité économique et sociale des communautés dépendantes de ces ressources.

Non, la pêche industrielle n’est pas la seule responsable, même si elle joue un rôle majeur. Les activités de pêche non réglementée, la pêche artisanale mal gérée ou encore les habitudes alimentaires et la demande croissante mondiale en poissons contribuent également significativement à l'épuisement des ressources.

Les consommateurs peuvent contribuer activement à la lutte contre la surpêche en privilégiant des produits de la mer certifiés durables, en diversifiant leurs choix pour éviter la pression sur certaines espèces, et en sensibilisant leur entourage aux impacts environnementaux de leurs habitudes alimentaires.

Une aire marine protégée (AMP) est une zone marine clairement délimitée, bénéficiant d'une réglementation stricte afin de préserver l'écosystème marin. Les AMP permettent aux espèces marines de se reproduire et de se renouveler sans pression extérieure, favorisant ainsi la reconstitution des stocks de poissons.

L'aquaculture peut constituer une solution intéressante à condition qu'elle soit pratiquée de manière durable et responsable. Mal gérée, elle peut générer des polutions localisées et augmenter les pressions sur les stocks sauvages utilisés pour nourrir certaines espèces. Toutefois, l'aquaculture durable présente des pratiques respectueuses des écosystèmes marins et permet de réduire la pression sur les ressources sauvages.

57.142857142857%

Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !

Quizz

Question 1/5