Introduction

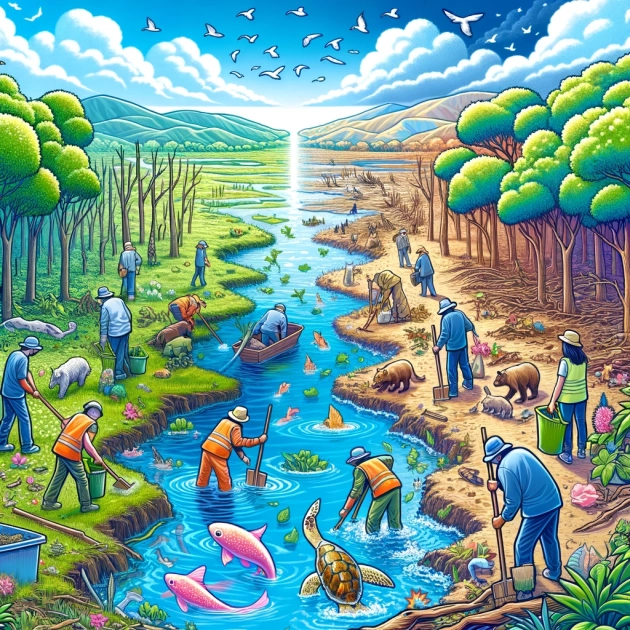

Réparer un écosystème abîmé, ça ressemble un peu à retaper une vieille maison abîmée par le temps : ça prend du boulot, mais les résultats en valent la peine. Dans cet article, on va décortiquer ensemble ce qu’on appelle précisément un écosystème endommagé, comprendre d’où viennent les dégâts — comme la pollution, le changement climatique ou encore les invasions d’espèces pas vraiment invitées. Puis, on passera aux choses sérieuses en examinant étape par étape comment évaluer précisément les dégâts sur le terrain, monter un vrai programme de restauration efficace avec l'aide des habitants locaux, et enfin remettre la biodiversité sur les rails grâce à des stratégies concrètes comme la replantation d'espèces adaptées et le contrôle des envahisseurs. Alors, prêt à redonner vie à la planète ? Suis le guide !2.7 millions de km²

La superficie des terres dégradées dans le monde, soit un quart des terres émergées.

80 %

Le pourcentage de la biodiversité terrestre qui a été modifiée par l'activité humaine.

3 milliards

Le nombre de personnes dépendant des océans pour leur subsistance.

13 milliards

Le coût annuel estimé de la dégradation des terres en Afrique.

Qu'est-ce qu'un écosystème endommagé ?

Définition d'un écosystème

Un écosystème, c'est tout simplement l'ensemble dynamique formé par les êtres vivants (biocénose) et leur environnement (biotope). Concrètement, tu peux imaginer une forêt de hêtres, ses micro-organismes dans le sol, mais aussi l'humus, l'eau et même la lumière du soleil qui la traverse—tout ça interagit et évolue ensemble.

D'ailleurs, ce terme a été introduit en 1935 par l'écologue britannique Arthur Tansley pour préciser justement cette idée d'interactions fortes entre vivant et non-vivant. On ne pense pas souvent aux écosystèmes marins profonds, mais même à 2000 mètres sous la surface, sans lumière, les organismes puisent leur énergie dans des réactions chimiques (chimiosynthèse) près des fumeurs noirs—et oui, l'écosystème existe même là-bas.

Chaque écosystème a sa propre structure et peut être très grand (pense à la taïga boréale du Nord canadien) ou étonnamment petit—une simple mare de jardin suffit. Un truc intéressant : certains écosystèmes se créent grâce aux activités humaines, comme les zones humides artificielles qu'on développe aujourd'hui pour épurer naturellement les eaux usées.

La clé, c'est l'équilibre : température, quantité d'eau, qualité du sol, types de plantes ou d'animaux présents—tout s'harmonise naturellement. Et attention, chaque changement dans un écosystème peut avoir des effets en cascade impressionnants. Modifier une seule espèce ou un seul facteur (prédateur, source d'eau, etc.), et tout l'ensemble peut basculer très vite.

Causes principales de dégradation écologique

Pollution environnementale

On pense souvent aux polluants connus comme les pesticides agricoles, mais une source majeure de pollution invisible à considérer, c'est la présence des microplastiques. Chaque année, on estime que l'équivalent de plusieurs millions de bouteilles plastiques sous forme de micro-fragments passent inaperçus, traversent les rivières et contaminent ainsi les océans. Réduire l'utilisation de plastiques à usage unique et opter pour des textiles naturels est super efficace pour limiter ça.

Autre problème concret : la pollution lumineuse. On n'y pense pas immédiatement, mais elle perturbe énormément les animaux nocturnes comme les chauves-souris ou les oiseaux migrateurs. Une ville américaine, Tucson en Arizona, a par exemple instauré un programme simple et malin : utiliser des éclairages publics orientés vers le bas, équipés d'ampoules adaptées et moins agressives. Résultat : retour de certaines espèces nocturnes et économies d'énergie intéressantes.

Concernant la pollution de l'eau, on oublie souvent que des médicaments qu’on consomme quotidiennement, comme les antibiotiques ou antidépresseurs, finissent par être rejetés dans les rivières via nos eaux usées. Installer chez soi, ou à l'échelle locale, des systèmes naturels comme des bassins filtrants remplis de roseaux ou de plantes aquatiques peut filtrer efficacement ces micropolluants.

Enfin, la pollution sonore sous-marine (bateaux, sonars industriels) bloque la communication de certains mammifères marins comme les dauphins ou baleines. Une action pratique ? Limiter la vitesse des bateaux ou définir des zones interdites à certaines périodes sensibles pour les animaux marins. Des essais menés autour du détroit de Haro au Canada montrent une nette amélioration du comportement des orques quand ces règles simples sont mises en place.

Surexploitation des ressources

Quand tu vois des océans ou des forêts vidées, c'est souvent à cause d'une vision court terme. Par exemple, le thon rouge en Méditerranée a frôlé l'effondrement total dans les années 2000 parce que les quotas de pêche étaient trop élevés et que la pêche illégale était courante. Autre exemple, dans la forêt amazonienne, des arbres précieux tels que l'acajou ou l'ipé sont parfois abattus illégalement car leur bois se vend super cher en menuiserie, provoquant des dommages irréversibles à l'écosystème local.

Ce que tu peux retenir de concret : une gestion raisonnée et adaptable est essentielle. Installer des systèmes de quotas souples, révisés régulièrement selon les données de terrain, c'est une démarche qui marche. Les communautés locales peuvent jouer un rôle clé ici, vu qu'elles connaissent parfaitement leur environnement et dépendent directement des ressources : actionner des mécanismes incitatifs comme les certificats de durabilité ou des revenus alternatifs pour les pêcheurs ou les bûcherons locaux, c'est du gagnant-gagnant.

Autre truc efficace : investir dans des technos simples mais pratiques, comme des applications mobiles connectées pour suivre la traçabilité des ressources ou signaler des infractions en temps réel sur le terrain. Ça améliore la transparence, permet d'éviter les abus et responsabilise tous les acteurs concernés.

Changement climatique

Le réchauffement planétaire modifie directement le fonctionnement des écosystèmes : les espèces ne migrent plus forcément au bon moment ni au bon endroit (par exemple, plusieurs oiseaux migrateurs en France arrivent aujourd'hui jusqu'à deux semaines trop tôt au printemps, décalant leurs périodes de reproduction avec la disponibilité alimentaire). Même chose pour les arbres comme les chênes, dont la migration naturelle reste trop lente face au rythme du changement du climat. Résultat concret : certaines espèces végétales risquent purement de disparaître localement car elles ne pourront pas suivre climatiquement parlant, tandis que des insectes ravageurs (comme le scolyte, responsable de gros dégâts dans les forêts d'épicéas européennes ces dernières années) profitent de températures plus douces pour se multiplier. Autre effet souvent négligé, la fréquence accrue d'événements extrêmes comme les sécheresses à répétition, par exemple dans les forêts méditerranéennes, augmente fortement leur fragilité face aux incendies et ralentit la régénération naturelle. Anticiper les effets locaux précis du changement climatique (hausse prévue des températures estivales, baisse projetée du cumul de pluie, modification des périodes de gel...) aide vraiment à choisir dès maintenant les espèces végétales résilientes et à adapter les stratégies de restauration des sites dégradés, afin d'améliorer leurs chances de succès à long terme.

Introduction d'espèces invasives

Les espèces invasives débarquent souvent en passagères clandestines dans les bateaux, les avions, ou même sans faire exprès via le transport de marchandises. Une fois introduites, elles éclipsent rapidement les espèces natives, car chez nous, elles n'ont souvent aucun prédateur naturel pour leur mettre des bâtons dans les roues. Concrètement, prends la moule zébrée (Dreissena polymorpha). Originaire d'Europe de l'Est, elle s'est invitée aux États-Unis dans les réservoirs d'eau de ballast des navires vers les années 1980. Résultat : elle a envahi les grands lacs et rivières, bouché les canalisations d'eau potable et coûté des centaines de millions de dollars rien qu'en maintenance.

Pour identifier rapidement une espèce invasive, tu peux consulter des bases de données comme l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) en France. Dès la détection, la clé, c'est d'agir vite : cueillette à la main, barrières ou filets spécifiques, voire lutte biologique ciblée. Plus tôt tu stoppes leur avancée, moins coûteuses et plus efficaces seront les interventions.

Conséquences de la dégradation des écosystèmes

Quand un écosystème part en vrille, la diversité se casse la figure vite fait : en moyenne, un écosystème fortement perturbé peut perdre jusqu'à 40 % de ses espèces végétales et animales en quelques décennies. Les pollinisateurs se font rares, et comme près de 75 % des cultures dépendantes d'eux pour fructifier, ça fait grimper les risques de famines locales. Les sols non protégés par la végétation deviennent vulnérables : sans racines pour les maintenir en place, c’est l’érosion garantie, avec des pertes allant parfois jusqu'à 20 tonnes de terre par hectare par an, comme observé dans certaines régions méditerranéennes. Cette érosion encrasse les rivières, bousille la qualité de l'eau potable et finit même par gêner la production d'électricité en s'accumulant dans les réservoirs des barrages hydroélectriques.

À long terme, des sols abîmés perdent leur capacité de stockage carbone : un hectare de forêt tropicale non perturbée peut stocker jusqu'à 250 tonnes de carbone; saccage-la, et cette capacité chute dramatiquement. Les populations autochtones, vivant directement des ressources locales, voient leur alimentation, leurs médicaments et leurs énergies habituelles disparaître progressivement : souvent, ça pousse à migrer en masse vers les villes voisines, provoquant conflits et tensions sociales. Autre aspect méconnu : la dégradation écologique augmente les risques de transmission des maladies infectieuses. Déforestation et fragmentation rendent plus fréquents les contacts entre humains et faune sauvage porteuse de pathogènes, accélérant les apparitions d'épidémies comme Ebola ou Nipah.

Étape : Évaluation de l'étendue des dommages

Identification des régions affectées

La première étape, c'est de cartographier clairement la situation. On se base souvent sur des outils comme Google Earth ou des images satellite récentes (Sentinel-2, par exemple) pour voir clairement où sont localisées les zones les plus touchées. Ensuite, on définit concrètement ce qu'on observe : zones déboisées, sols érodés, habitats fragmentés ou pollués...des infos précises pour fixer nos priorités. Parmi les indicateurs intéressants et parfois inattendus, on regarde les changements de couleur de végétation (indice NDVI), la variation rapide de température du sol (zones dénudées chauffent plus vite) ou encore la qualité de l'eau dans des rivières avoisinantes. La collaboration des habitants locaux est souvent une aide précieuse : ils connaissent souvent mieux que quiconque l'évolution historique de la région et identifient facilement des petits signes que les données satellites pourraient manquer, comme la disparition de certaines espèces d'oiseaux ou la dégradation subtile de prairies autrefois florissantes. On obtient alors une "photo" précise, utile pour passer à des mesures adaptées.

Méthodes d'évaluation écologique

Observation sur site

La première action à mener sur le terrain, c'est de cartographier précisément les zones abîmées : prends des cartes, marque en direct ce que tu vois, GPS en main, ou alors via des applications mobiles dédiées comme iNaturalist ou QField. Ça te permet d'avoir une vision claire de l'ampleur du problème. Note aussi les signes concrets tels que le dépérissement visible de plantes, l'érosion des sols, la perte de biodiversité (insectes ou oiseaux) ou l'état dégradé des cours d'eau et zones humides. Prends des photos systématiques que tu associes à des relevés d’informations précises : coordonnées GPS, date et heure, météo du moment, nom des espèces observées.

Tu peux organiser ton équipe en petites équipes indépendantes, ce qui donne des données plus détaillées et évite les biais d'observation liés au regard unique d'un seul observateur. Pour être encore plus précis, prévois des points fixes d'observation, que tu reviendras visiter régulièrement dans le temps. C'est hyper utile pour suivre les progrès.

Un bon exemple concret, c'est le projet de restauration des marais de Camargue, où une vingtaine de sites de référence précis ont été identifiés et suivis tous les trois mois. Résultat concret : les gestionnaires savaient exactement quelles zones récupérer en priorité, car ils pouvaient comparer l'évolution des plantes aquatiques, la reprise de vie amphibienne, et l'amélioration de la qualité de l'eau. Ça leur a permis, dès la deuxième année du projet, d'adapter leur plan d'action terrain.

Analyses statistiques et modélisations informatiques

Quand tu cherches à restaurer un écosystème, te fier seulement à ce que tu vois sur le terrain ne suffit pas toujours. Là où les analyses statistiques entrent en jeu, c'est qu'elles te permettent de quantifier précisément l'ampleur des dégâts sur la biodiversité. Par exemple, tu peux utiliser un test statistique simple comme le test du Chi-deux pour savoir si la répartition d'une espèce a changé significativement après une perturbation, ou un modèle de régression logistique pour prédire la probabilité qu'une espèce donnée survive dans certaines conditions futures. Côté modélisation informatique, il existe des outils pratiques comme le logiciel Vensim pour simuler les dynamiques complexes entre espèces, ressources et climat. Autre exemple concret : la plateforme informatique Invest peut t'aider à prévoir l'impact écologique et économique d'un projet de restauration précis, grâce à des scénarios interactifs. C'est super utile pour prioriser les actions et éviter de gaspiller du temps ou des ressources. Autrement dit, sans passer par les chiffres et les ordis, t'aurais bien du mal à être efficace dans une restauration sérieuse d'écosystème.

Télédétection et imagerie satellitaire

La télédétection utilise des images satellites haute résolution pour analyser rapidement de grandes surfaces naturelles sans avoir à y aller physiquement. En clair, depuis l'espace tu peux voir précisément quels endroits sont les plus endommagés pour cibler directement les actions à faire.

Concrètement, grâce à des images satellites comme celles offertes gratuitement par Sentinel-2 (programme européen Copernicus), tu identifies très vite la déforestation, les zones brûlées ou même l'apparition de plantes invasives. Avec ces satellites, tu obtiens des données fiables mises à jour environ tous les 5 jours avec une résolution jusqu'à 10 mètres. Et ça permet aussi de surveiller en direct le retour de la végétation, en utilisant des indicateurs comme l'indice de végétation (NDVI) qui montre si la végétation est en bonne santé ou non.

Pratiquement, ces outils permettent à tout le monde—chercheurs, associations ou collectivités—de réagir rapidement et efficacement, en évitant des dépenses inutiles sur le terrain. Autre astuce utile : combiner ces données satellites avec des outils SIG gratuits comme QGIS ou Google Earth Engine pour réaliser rapidement des cartes interactives des zones prioritaires où il faudra agir en premier.

Étude des impacts économiques et sociaux

Quand un écosystème prend un coup, c'est pas uniquement les arbres et les grenouilles qui trinquent. Ça touche directement la vie quotidienne des gens qui vivent autour, notamment leurs revenus. Par exemple, au Niger, l'appauvrissement des sols a fait perdre à des communautés agricoles jusqu'à 20 % de leurs revenus annuels. En Europe, la disparition massive des abeilles sauvages menace sérieusement la pollinisation des cultures ; concrètement, ça pourrait coûter aux agriculteurs près de 2 milliards d'euros chaque année.

Autre aspect souvent oublié : là où la nature se dégrade rapidement, on observe souvent une augmentation notable des conflits sociaux. La tension autour des ressources naturelles augmente, ça exacerbe des rivalités existantes. Au Kenya, par exemple, la dégradation des pâturages a entraîné plusieurs affrontements entre éleveurs nomades cherchant désespérément les terres restantes en bon état.

Sur un plan social, une perte importante de biodiversité peut aussi affecter la santé publique. Prenez le cas de la disparition de certaines plantes médicinales traditionnelles utilisées par les indigènes en Amazonie : perdre ces espèces, c'est risquer de perdre de précieuses connaissances et de limiter l'accès à des soins basiques pour ces communautés isolées.

Enfin, économiquement, les régions où l'eau est affectée par des pollutions dues aux dégradations environnementales voient exploser leurs coûts en matière de santé publique. Au Bangladesh, l'eau contaminée par les métaux lourds comme l'arsenic coûte une fortune au gouvernement chaque année, estimée à près de 900 millions de dollars, simplement en frais médicaux et hospitalisations.

Mesurer précisément ces impacts économiques et sociaux, c'est une étape clé avant d'agir efficacement. Ça permet de cibler les actions, et surtout de justifier clairement pourquoi investir dans la restauration écologique, ça vaut le coup.

| Étape | Action | Objectif | Exemple concret |

|---|---|---|---|

| 1. Évaluation | Étude de l'écosystème actuel | Comprendre l'état et le fonctionnement de l'écosystème | Analyse des sols, de la biodiversité, des ressources en eau |

| 2. Planification | Conception d'un plan de restauration | Définir les objectifs et les méthodes de restauration | Élaboration de plans de gestion adaptative |

| 3. Préparation | Préparation du site | Rendre l'écosystème propice à la restauration | Contrôle des espèces invasives, amélioration des sols |

| 4. Intervention | Actions de restauration | Implémenter les actions définies dans le plan | Replantation, réintroduction d'espèces, restauration hydrologique |

| 5. Suivi et maintenance | Surveillance et gestion adaptative | Assurer la pérennité des actions de restauration | Monitoring écologique, ajustements des méthodes si nécessaire |

Étape : Élaboration du programme de restauration

Élaboration des objectifs écologiques et sociaux

Définir clairement les espèces prioritaires et les habitats cibles est important. On choisit souvent des espèces « parapluie », dont la sauvegarde bénéficie automatiquement à plein d'autres espèces vivant dans leur ombre. Exemple concret : sauvegarder le lynx boréal entraîne indirectement la protection de forêts vastes dont bénéficient oiseaux et insectes rares.

Les objectifs sociaux doivent être hyper précis aussi, et correspondre réellement aux attentes concrètes des populations locales—par exemple, préserver les ressources comme l'eau potable, rétablir des zones de pêche pour soutenir l'économie locale, ou restaurer des paysages traditionnels pour le tourisme rural.

Ça marche encore mieux quand les actions écologiques coïncident directement avec les bénéfices sociaux. Du concret : réhabiliter une zone humide améliore à la fois la biodiversité de la réserve naturelle proche et recharge les nappes phréatiques dont dépendent les agriculteurs du coin.

Une méthode efficace : définir ces objectifs en intégrant habitants, scientifiques et autorités locales dès le départ grâce à des ateliers participatifs concrets (cartographie collective du territoire, choix concerté des sites prioritaires, etc.). Ça facilite l'adhésion au projet et augmente net la chance de succès.

Planification temporelle des actions à mener

D'abord, on liste précisément chaque action concrète du projet, comme identifier les espèces végétales à planter, installer des clôtures ou encore éliminer des espèces invasives. Ensuite, on utilise un calendrier précis avec des échéances claires : exemple, trois mois pour préparer les sols, six mois pour la mise en place des jeunes plants et huit mois pour le suivi initial de leur survie.

Un détail important souvent oublié : il faut considérer le cycle naturel des espèces. Certains végétaux, par exemple, ont une période optimale de plantation qui maximise leur chance de survie. Côté faune, la reproduction et les migrations saisonnières influencent le moment où les interventions sont pertinentes.

Pour ne pas se perdre, la plupart des projets sérieux créent un diagramme de Gantt, un outil visuel pratique qui représente clairement ce qui doit être fait, quand et par qui. Ainsi, tu visualises immédiatement si des tâches se chevauchent ou prennent du retard.

Enfin, anticiper des marges de temps pour des imprévus est essentiel. Une météo défavorable ou la découverte inattendue d'une espèce protégée peuvent vite chambouler le programme. Concrètement, prévois toujours entre 10 % et 20 % de temps supplémentaire pour rester réaliste et ne pas paniquer au premier imprévu.

Participation des communautés locales

Pour restaurer efficacement un écosystème, il faut tonifier la dynamique locale. Par exemple, en Indonésie, les communautés du projet Biorock à Pemuteran ont installé des récifs artificiels pour restaurer les coraux. Après une dizaine d'années, la biodiversité marine s'y est spectaculairement redéveloppée. Les pêcheurs locaux ont vu leurs revenus augmenter grâce au tourisme écologique généré.

Dans les Landes, après la tempête Klaus de 2009, ce sont aussi les habitants qui ont participé au reboisement. Des réunions régulières avec les services forestiers ont permis de choisir ensemble les essences les plus adaptées : pins maritimes, chênes-lièges et chênes pédonculés notamment. Résultat : un taux de survie des arbres nettement plus élevé qu'avec les méthodes classiques.

Côté concret, une bonne pratique observée au Costa Rica, dans la péninsule d'Osa, c'est le recours aux brigades écologiques citoyennes. Ces équipes, formées de jeunes du coin, réalisent elles-mêmes le suivi de la faune sauvage, notent les espèces observées et alertent en cas d'anomalie. Cela permet non seulement de suivre précisément les progrès réalisés, mais aussi d'éduquer durablement toute une génération.

Impliquer directement les locaux en leur donnant la possibilité de gérer les ressources naturelles garantit un impact sur le long terme. Selon une analyse réalisée par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les projets qui intègrent sérieusement les habitants bénéficient d'une durabilité deux à trois fois supérieure à ceux qui ne prennent pas le temps d'une vraie implication citoyenne.

85 %

Le pourcentage des mangroves détruites depuis 1970, principalement en raison de l'urbanisation côtière.

Dates clés

-

1969

Création du National Environmental Policy Act aux États-Unis, premier texte législatif majeur qui encourage la préservation et la restauration écologique.

-

1972

Organisation de la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, reconnaissant l'importance de la préservation environnementale.

-

1987

Signature du protocole de Montréal pour éliminer progressivement les substances qui détruisent la couche d'ozone, un exemple réussi d'action internationale de restauration écologique.

-

1992

Sommet de la Terre de Rio: adoption de la Convention sur la Diversité Biologique posant les bases internationales pour la protection et la restauration de la biodiversité.

-

2001

Début du Millenium Ecosystem Assessment, programme scientifique international évaluant l'état des écosystèmes mondiaux et leur dégradation afin de proposer des solutions concrètes.

-

2011

Lancement du Défi de Bonn, visant à restaurer 150 millions d'hectares d'écosystèmes dégradés d'ici 2020 et à offrir des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux.

-

2015

Accord de Paris sur le climat, engagement international majeur pour limiter les effets du réchauffement climatique, facteur clé dans la dégradation écologique.

-

2021

Début de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030), appel global lancé afin de restaurer des millions d'hectares d'écosystèmes endommagés à travers le monde.

Étape : Restauration de la biodiversité

Protection des habitats naturels restants

Délimiter avec précision des zones prioritaires permet de concentrer efficacement les moyens de protection. Pour ça, on s'appuie souvent sur des outils modernes comme les systèmes d'information géographique (SIG) afin d'identifier clairement les parcelles les plus fragiles. Ensuite, des mesures concrètes sont appliquées comme installer des barrières naturelles (haies vives par exemple) pour limiter l'accès au public et aux perturbations humaines.

Mettre en place un suivi écologique régulier, avec relevés périodiques, est essentiel pour détecter rapidement les changements ou menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques. Utiliser des pièges photographiques pour suivre discrètement les animaux, ça marche très bien. Certaines méthodes consistent aussi à créer des zones tampons tout autour des parties sensibles pour absorber les pressions externes comme le bruit, la pollution ou l'activité agricole intensive.

Collaborer avec les gens qui vivent localement est central. Par exemple, impliquer des propriétaires privés dans des programmes volontaires de conservation, qui peuvent recevoir une compensation ou un soutien pour appliquer des pratiques durables sur leur terrain.

Enfin, s'assurer d'une présence régulière sur le terrain (garde forestier, volontaires naturalistes) réduit fortement les comportements nuisibles comme braconnage, dépôts sauvages ou feux accidentels.

Plantation et régénération végétales

Sélection des espèces adaptées

Pour avoir une chance que ton projet de restauration marche vraiment, ne prends pas les premières plantes venues—choisis les espèces selon leurs caractéristiques précises et leur adaptation réelle au site en question. Tu dois privilégier les espèces indigènes locales parce qu'elles sont déjà adaptées au climat, aux sols et aux nuisibles spécifiques à ta région. Exemple concret : si tu restaures une zone humide dans le sud de la France, pense au roseau commun (Phragmites australis) ou aux scirpes (Scirpus), déjà adaptés à ce milieu. Vérifie aussi si les espèces sélectionnées auront une vraie utilité écologique : attirer des pollinisateurs, alimenter la faune locale ou stabiliser tes berges ou tes sols (effet anti-érosion). Ne néglige pas les espèces pionnières—comme le bouleau blanc (Betula pendula)—capables de coloniser rapidement des terres abîmées et de créer un environnement plus favorable à d'autres végétaux plus exigeants. Si possible, évite les monocultures : varie les espèces pour créer des interactions naturelles bénéfiques (par exemple, certaines fleurs sauvages qui attirent les insectes prédateurs naturels des ravageurs). Last thing à considérer : l'avenir climatique. Même si aujourd'hui une espèce va bien, si elle tolère mal les sécheresses ou les étés de plus en plus chauds, mieux vaut prévoir le coup et sélectionner dès maintenant des plantes plus résistantes au réchauffement prévu pour ta région.

Pépinières de plantes locales

Installer une pépinière de plantes locales directement sur le lieu de restauration, c'est un bon plan pour maximiser l'adaptation des espèces au climat et aux sols du coin. Pour que ça marche bien, il faut récolter des graines le plus près possible du site à restaurer (rayon idéal inférieur à 50 km). L'intérêt ? Les plantes locales sont déjà habituées aux conditions spécifiques : résistantes aux maladies du coin et adaptées aux pollinisateurs locaux. Un exemple réussi : en Bretagne, l'association Bretagne Vivante fabrique des pépinières temporaires avec des graines collectées sur place, permettant de restaurer efficacement des landes et tourbières menacées. Techniquement, choisis toujours un substrat naturel issu du terrain où vont pousser les transplants, pour éviter les mauvaises surprises lors des repiquages. N'hésite pas à former sur place les gens du coin : tu crées de l'emploi, tu développes des savoir-faire locaux et tu assures la continuité du projet à long terme.

Techniques de reboisement

Le plus important, c'est d'abord de choisir la bonne technique selon le terrain. Par exemple, pour les zones escarpées ou difficiles d'accès, la boule d'argile (seedballs) est géniale : on enveloppe des graines indigènes dans un mélange d'argile et de terreau avant de les disperser depuis un avion ou un drone. Ça protège les graines des animaux et leur permet de germer dès les premières pluies.

Pour des sols très abîmés, la méthode japonaise du Miyawaki cartonne : plantation ultra serrée (2 à 3 arbres par m²) d'espèces locales diversifiées, qui pousse hyper vite—en 20 ou 30 ans, on obtient une forêt mature là où ça aurait pris 50 ou 100 ans naturellement. Ça marche bien aussi en ville.

Quand les sols sont pauvres ou sableux, la technique des demi-lunes marche super bien : on creuse des petits bassins en demi-cercle pour retenir l'eau de pluie et réduire l'érosion, on plante juste derrière la courbe, et petit à petit, on restaure la végétation même dans les zones sèches.

Si le terrain est vaste et peu accidenté, rien de mieux que la plantation mécanique avec tracteur planteur : très efficace à grande échelle, rapide et facilement reproductible d'année en année. Juste penser à sélectionner des espèces variées pour éviter la monoculture.

Enfin, ne pas oublier la technique naturelle de la régénération assistée : au lieu de planter, on protège simplement les jeunes pousses existantes en éliminant la concurrence (mauvaises herbes, animaux sauvages trop nombreux), ça aide à retrouver vite des espaces végétaux en bon état, et ça coûte moins cher.

Contrôle des espèces invasives

Méthodes écologiques de lutte biologique

La lutte biologique repose simplement sur l'utilisation d'organismes vivants pour contrôler les espèces invasives sans dégâts chimiques inutiles. Par exemple, si t'as une invasion de pucerons, libérer des coccinelles indigènes sur place est très efficace : ces petites bestioles adorent manger les aphides, réduisant ainsi leur nombre rapidement. Pareil pour la renouée du Japon, plante très invasive : tu peux introduire de manière contrôlée des insectes spécifiques comme la psylle Aphalara itadori, efficace pour ralentir sa croissance sans toucher aux autres espèces végétales locales.

Une autre solution concrète et vraiment utile : attirer les prédateurs naturels existants grâce à des aménagements simples. Par exemple, installer des nichoirs pour chauve-souris te débarrasse d'insectes nuisibles nocturnes, tout en respectant la biodiversité locale.

Autre astuce pratique : favoriser les micro-organismes bénéfiques du sol, comme certains champignons mycorhiziens, aide les plantes indigènes à concurrencer naturellement les invasives. Ça demande juste d'en incorporer lors des plantations ou régénérations végétales.

Bref, en choisissant les bonnes espèces vivantes locales, adaptées précisément au problème rencontré, tu poses les bases d'une lutte efficace, durable et totalement écolo.

Méthodes mécaniques et manuelles

Parmi les techniques manuelles, l'arrachage sélectif des plantes invasives est particulièrement efficace pour dégager rapidement une parcelle ciblée. Exemple : enlever manuellement le raisin d'Amérique dans les forêts françaises ou arracher l'herbe de la pampa, plante invasive qui peut totalement asphyxier un milieu naturel si on la laisse croître. Avec les techniques mécaniques, on utilise généralement des outils spécifiques, comme la débroussailleuse, la faucheuse ou parfois même des petits engins chenillés télécommandés conçus spécialement pour accéder à des terrains compliqués. Les pros conseillent souvent d'agir pendant les périodes sensibles de croissance des espèces envahissantes pour optimiser tes efforts et réduire le risque qu'elles repoussent après coup. Une astuce actionnable : combiner régulièrement arrachage et paillage épais (avec paille ou copeaux de bois par exemple) sur les zones traitées, ça limite vachement la reprise d'espèces non désirées en freinant leur germination.

Foire aux questions (FAQ)

Il est souvent possible d'améliorer significativement tout écosystème dégradé. Toutefois, certains dommages extrêmes comme une contamination prolongée ou la destruction complète de l'habitat peuvent empêcher ou retarder considérablement une restauration complète. Dans ces cas, on parle plutôt de réhabilitation ou d'atténuation plutôt que de restauration complète.

Une restauration écologique réussie est évaluée selon des indicateurs précis : augmentation de la biodiversité, amélioration de la qualité de l'eau et du sol, restauration des services écosystémiques perdus ou diminution des signes de perturbation humaine. Des suivis réguliers à court, moyen et long terme sont nécessaires pour mesurer ces indicateurs.

Bien que très variable selon le contexte géographique, la taille du projet et les techniques employées, le coût moyen de restauration d'un hectare d'écosystème dégradé peut varier entre 1 000 euros (pour des écosystèmes ruraux simples) et dépasser les 100 000 euros par hectare pour les projets complexes comme la restauration de milieux humides côtiers ou urbains.

Les espèces locales jouent un rôle crucial car elles sont adaptées au climat, au sol et aux autres organismes présents. Leur utilisation optimise les chances de restauration réussie, limite les invasions d'espèces exotiques, et favorise la recolonisation naturelle.

La durée de la restauration dépend fortement de l'ampleur des dégâts et du type d'écosystème. En général, il peut falloir de quelques années à plusieurs décennies pour constater une restauration significative des fonctions écologiques et de la biodiversité.

Les principaux obstacles incluent le manque de financement, l'absence de soutien ou d'implication de la communauté locale, le manque de coordination entre les acteurs impliqués, ainsi que certaines contraintes physiques ou biologiques telles que les sols très appauvris ou la présence persistante d'espèces invasives.

Impliquer les communautés locales assure une meilleure acceptabilité sociale, accroît la pérennité des actions menées et améliore la réussite du projet. Les communautés sont plus susceptibles de protéger et valoriser les résultats quand elles sont impliquées dès la conception du projet.

Oui, il existe diverses aides financières et subventions publiques ou privées, notamment via les programmes de l'Union Européenne, les agences nationales pour la biodiversité et l'environnement, ou certains fonds et fondations internationaux dédiés à l'environnement.

100%

Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !

Quizz

Question 1/5