Introduction

On entend souvent parler de justice climatique, sans trop savoir précisément ce que ça implique. Pourtant, ce concept est au cœur des débats sur le changement climatique : il s'agit de reconnaître que certains subissent davantage les conséquences du dérèglement alors qu'ils ont moins contribué à l'aggraver. Dans cet article, on va creuser un peu ce paradoxe : comment le réchauffement climatique impacte inégalement les populations vulnérables, comme les pays en développement, les communautés autochtones ou encore les femmes et les jeunes. On verra aussi que la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre n'est pas la même partout dans le monde, certains pays étant historiquement bien plus responsables que d'autres. Les solutions existent, mais elles ne sont pas accessibles à tous, principalement pour des raisons économiques et techniques. On analysera comment les institutions internationales et les gouvernements réagissent à cette injustice, et surtout ce qui peut être fait concrètement à travers des accords mondiaux, des actions nationales et le rôle central de l'ONU. Parce que la justice climatique ne se fera pas toute seule, on parlera enfin des actions citoyennes, des mouvements militants et de la nécessité urgente d'une transition énergétique juste, innovante et inclusive où chacun y trouve son compte. Ensemble, on va essayer d'y voir plus clair et comprendre pourquoi et comment agir vite est primordial pour tout le monde.1.5 degré Celsius

L'Accord de Paris vise à contenir la hausse de la température mondiale en dessous de 1.5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

70 %

Environ 70% des émissions mondiales de CO2 sont dues à 100 entreprises seulement (incluant les producteurs d'énergie fossile eux-mêmes, ce qui indirectement contribue aux émissions)

6% de la population mondiale

Les 6% les plus riches sont responsables de 50% des émissions mondiales de CO2, alors que les 50% les plus pauvres ne sont responsables que de 1% des émissions.

2% de la population mondiale

Les peuples autochtones protègent environ 80% de la biodiversité restante de la planète, bien qu’ils ne représentent que 2% de la population mondiale.

Introduction à la justice climatique

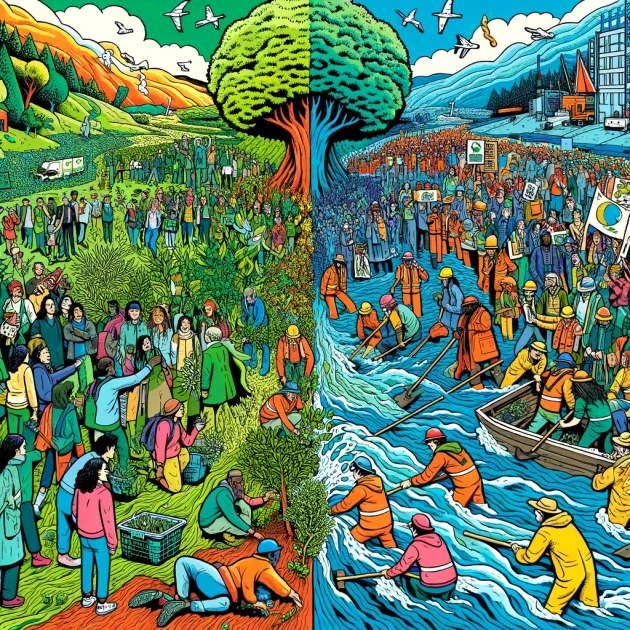

Quand on parle de justice climatique, on parle surtout d'un truc simple mais important : tout le monde n'est pas égal face au changement climatique. On constate que ce sont souvent les populations les moins responsables du réchauffement climatique qui en souffrent le plus. Pendant que les pays les plus riches produisent massivement des gaz à effet de serre, c'est souvent dans les pays en développement que les conséquences les plus dures se font sentir.

Au fond, la justice climatique vise à remettre de l'équité là-dedans : reconnaître que les responsabilités et les impacts ne sont pas les mêmes pour tous. L'idée, c'est que tous les êtres humains ont le droit à un environnement sain et stable, peu importe leur origine, leur classe sociale ou leur pays. Ça implique de prendre en compte les inégalités historiques, économiques et sociales.

Du coup, parler de justice climatique, c'est aussi évoquer la manière dont on choisit de répartir les coûts et les avantages de la transition écologique. L'objectif est clair : avancer ensemble vers une société où chacun a le droit de vivre dignement, sans payer injustement les pots cassés du dérèglement climatique causé par d'autres.

Inégalités liées au changement climatique

Impacts disproportionnés sur les populations vulnérables

Pays en développement et réchauffement climatique

Les pays en développement remportent la palme des premières victimes d'un dérèglement climatique auquel ils n'ont globalement pas contribué. Par exemple, selon Oxfam, les 50 % les plus pauvres de la planète ne sont responsables que d'environ 7 % des émissions mondiales. Pourtant, ce sont souvent ces mêmes régions, comme le Bangladesh ou les petites îles du Pacifique comme Kiribati, qui prennent de plein fouet la montée des océans et les cyclones extrêmes.

Concrètement, l'agriculture vivrière est aujourd'hui directement menacée dans la région du Sahel, où le réchauffement provoque une baisse des récoltes de céréales et pousse des milliers de personnes sur les routes chaque année.

Sur le terrain, il y a des actions utiles à encourager : par exemple, le développement de cultures résistantes à la sécheresse, la construction de digues végétalisées en Afrique de l'Ouest ou encore l'introduction à plus grande échelle de kits solaires autonomes pour l'accès à l'énergie propre en milieu rural. Un autre point clé serait de faciliter l'accès à des financements internationaux : actuellement les procédures pour recevoir l'aide climatique mondiale sont souvent longues, complexes et difficiles d'accès pour les pays vulnérables. Simplifier ces mécanismes financiers serait déjà un grand pas.

Communautés autochtones face au dérèglement climatique

Les peuples autochtones subissent souvent les impacts du réchauffement climatique de manière intense, notamment parce qu'ils vivent étroitement liés à leur environnement naturel. Dans l'Arctique, par exemple, les Inuits voient leurs parcours de chasse complètement chamboulés à cause de la fonte accélérée des glaces, menaçant directement leur sécurité alimentaire. En Amazonie, les communautés indigènes comme les Yanomami subissent l'aggravation des sécheresses, des incendies et de la déforestation, ce qui compromet leurs moyens de subsistance, l'accès à l'eau potable, et menace leur santé.

Un truc essentiel mais souvent oublié, c’est que ces communautés possèdent des savoirs traditionnels hyper précieux sur l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité. On devrait franchement s’appuyer davantage sur ces connaissances pour mieux gérer les écosystèmes menacés. D'ailleurs, certaines initiatives existent déjà, comme au Canada, où le programme Guardians permet aux communautés autochtones locales de surveiller les changements environnementaux, de protéger activement leur territoire et de transmettre leur expertise traditionnelle aux jeunes générations. Soutenir concrètement ces projets — financièrement et par des collaborations équitables — serait un pas important vers une véritable justice climatique.

Femmes et jeunes en première ligne

Tu veux du concret ? OK, regarde : selon l'ONU, lors du cyclone Sidr au Bangladesh en 2007, le taux de mortalité chez les femmes était cinq fois supérieur à celui des hommes, tout simplement parce que beaucoup n'avaient pas accès à l'information d'urgence ou ne savaient pas nager. Pourquoi ça arrive ? Parce que dans pas mal de régions, les femmes n'ont pas accès aux mêmes ressources ou formations que les hommes.

Autre exemple marquant : au Malawi, dans certaines communautés, quand la sécheresse dégomme les récoltes, ce sont souvent les jeunes filles qui abandonnent l'école en premier pour aider à chercher de l'eau, trouver de quoi nourrir leur famille ou être mariées très tôt afin d'alléger le fardeau économique.

Côté bonnes nouvelles, des initiatives existent. Au Mozambique, un programme local porté par des ONG enseigne à des jeunes femmes comment restaurer les mangroves afin de protéger leur communauté contre les tempêtes et la montée des eaux. Résultat : non seulement elles sauvent leur village, mais en plus elles gagnent en indépendance économique et deviennent des modèles locaux.

Alors concrètement, si tu bosses sur le climat ou dans une ONG locale, souviens-toi : impliquer activement femmes et jeunes dès le début de tes projets permet d'obtenir plus de résultats à long terme, assure une meilleure adaptation au climat, et renforce les communautés dans leur ensemble. Pas besoin de chercher midi à quatorze heures : écoute, forme et inclus directement ces populations, sinon tu passes à côté du vrai potentiel.

Émissions de gaz à effet de serre et responsabilités historiques

Répartition actuelle des émissions mondiales

Aujourd'hui, c'est une petite poignée de pays qui mène la danse en matière d'émissions : une dizaine de pays est responsable de près de 70 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et devine quoi ? La Chine est première sur ce tableau pas franchement glorieux, avec environ 30 % du total mondial, loin devant les États-Unis qui suivent autour de 14 %, selon les dernières estimations.

Mais attention, quand on regarde par habitant, la donne change ! Le palmarès se retrouve chamboulé, et ce sont souvent les pays pétroliers à fort revenu qui montent sur le podium. Un citoyen du Qatar ou des Émirats arabes unis émet jusqu'à 5 fois plus de CO₂ qu'un Européen moyen, par exemple. Côté européen justement, même si l'UE fait des efforts, elle reste proche de 7 % des émissions globales.

Autre point important : en termes sectoriels, l'énergie (production électrique et chaleur, industries liées aux combustibles fossiles) représente à elle seule presque les trois quarts des émissions mondiales. Le transport, bien que le plus visible au quotidien, contribue "seulement" à hauteur d'environ 15 % — important mais loin derrière la production énergétique.

Ce qui est intéressant pour agir concrètement, c'est que cibler les émissions liées au charbon peut avoir un grand effet rapidement : arrêter ou réduire l'utilisation des centrales à charbon, notamment en Chine ou en Inde (qui tire encore environ 70 % de son électricité du charbon), est une des priorités clés pour inverser la tendance rapidement.

Responsabilité historique des pays industrialisés

C'est pas une surprise, mais sur le sujet du climat, tous les pays ne partent clairement pas du même point. Les pays industrialisés, comme les États-Unis ou les pays européens, ont émis des quantités massives de CO2 depuis le début de la révolution industrielle. Depuis 1750, les États-Unis sont responsables, à eux seuls, de près d'un quart des émissions mondiales cumulées. L'Europe, elle, se situe aux alentours de 22 %. À côté de ça, l'Afrique entière représente à peine 3 % des émissions cumulées de CO2 historiquement. C'est important parce que ça détermine qui doit prendre les devants pour réparer les dégâts aujourd'hui.

Dans les négociations climatiques internationales, un principe nommé "Responsabilité commune mais différenciée" a été mis en place justement pour reconnaître ce déséquilibre. Ça veut dire que chaque pays doit agir, mais les nations historiquement polluantes sont censées en faire un peu plus (voire beaucoup plus). Des actions concrètes existent, comme le financement par les pays développés d'un fonds climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour soutenir l'adaptation et l'atténuation dans les pays en développement—un engagement qui, malheureusement, tarde toujours à être pleinement respecté.

Des pistes intéressantes à suivre : le renforcement du soutien technique des pays riches vers le Sud global pour accélérer l'accès aux énergies renouvelables, ainsi que l'annulation ou l'aménagement de certaines dettes pour permettre aux pays vulnérables de réagir efficacement face aux changements climatiques.

Inégalités économiques et accès aux solutions climatiques

Financement et transfert de technologie

Le financement climatique, c'est clairement un levier essentiel, mais les pays riches galèrent à respecter leurs promesses. Par exemple, les pays développés avaient promis en 2009 de mettre sur la table 100 milliards de dollars par an dès 2020 pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Mais le compte n'y est toujours pas : en 2020, seulement autour de 83 milliards étaient atteints selon les chiffres officiels, et encore, certains experts estiment ce chiffres un peu gonflés.

Et puis, il ne s'agit pas juste d'argent, mais aussi de transfert concret de technologies vertes et performantes. Il existe heureusement des initiatives intéressantes comme le mécanisme Climate Technology Centre and Network (CTCN), piloté par les Nations Unies, qui accélère le transfert à coûts accessibles de technologies propres vers les pays pauvres. Par exemple, le CTCN accompagne actuellement des projets d'énergie solaire accessibles financièrement dans des villages isolés en Zambie ou au Bangladesh, ce qui permet à des milliers de familles d'accéder enfin à l'électricité propre.

Côté concret, une démarche simple et efficace qui prend de l'ampleur, c'est la mise en place de "brevets verts" ouverts ou à faible coût. En gros, une équipe de chercheurs développent une technologie intéressante (disons une méthode plus efficace pour stocker des énergies renouvelables), et ils la rendent disponible sans frais excessifs aux pays les moins riches. Une super idée défendue par plusieurs ONG, mais encore trop peu généralisée.

Résultat : Le financement et le transfert techno restent de sérieux points de tension dans les grosses négociations climatiques internationales. On se pose assez peu la question chez nous en France ou en Europe, mais sans ces financements et ces technologies accessibles, les populations les plus vulnérables continueront de galérer pendant que nous avançons à notre rythme vers la transition énergétique. C'est là où se joue une partie importante de la justice climatique.

Barrières à l'accès aux énergies renouvelables

Dans pas mal de régions du monde, même avec la volonté d'installer des panneaux solaires ou des éoliennes, l'accès aux énergies renouvelables reste compliqué. Par exemple, le problème numéro un, c’est souvent le financement initial, qui est costaud : une installation solaire domestique efficace peut coûter entre 5 000 et 15 000 euros, ce qui est hors budget pour une grande partie des habitants des pays à revenus modestes, mais aussi pour des précaires énergétiques en France ou ailleurs en Europe.

Un autre frein bien pénible, c'est la question des réseaux et infrastructures existantes. Prenons certains pays d'Afrique subsaharienne. Même quand des mini-réseaux d'énergie solaire sont mis en place (comme au Kenya avec Powerhive ou M-KOPA), il y a souvent zéro réseau électrique préexistant pour se connecter, ce qui complique tout et augmente les coûts.

Il y a aussi la barrière du cadre réglementaire, ça sonne moins cool mais franchement ça bloque pas mal. Des procédures complexes, des démarches administratives interminables et la lenteur des autorisations font souvent abandonner des projets pourtant prometteurs. Par exemple, au Brésil, le délai moyen pour obtenir des autorisations environnementales pour une centrale solaire dépassait parfois 2 ans ces dernières années, décourageant les investisseurs locaux.

Autre obstacle : l’ accès à l'information technique. Plein de communautés rurales dans les Andes ou en Asie du Sud n’ont simplement pas accès à des infos fiables sur comment installer, financer ou maintenir du matériel d’énergie renouvelable. Résultat : même si certains subissent des coupures d’électricité régulières, ils restent sur des vieilles solutions traditionnelles (lampes au kérosène ou batterie diesel) qui coûtent cher à long terme.

Et puis, ne sous-estimons pas le poids du lobbying des énergies fossiles. Des groupes pétroliers par exemple n’hésitent pas à bloquer ou ralentir les politiques favorisant les renouvelables, notamment en Australie où la puissance du lobby charbonnier bloque régulièrement des initiatives vertes ambitieuses.

| Population Vulnérable | Impacts Disproportionnés | Émissions de Gaz à Effet de Serre |

|---|---|---|

| Pays en développement | Accès limité aux ressources pour lutter contre les conséquences | Contribution faible mais subissent fortement les effets |

| Communautés autochtones | Déplacements forcés et perte de modes de vie traditionnels | Impact minime, mais fortes traditions de préservation de l'environnement |

| Femmes et enfants | Augmentation des risques pour la santé et sécurité | Moindre influence dans les décisions politiques et économiques |

Le rôle des institutions dans la justice climatique

Justice climatique à l'échelle internationale

Accords et négociations internationales (COP et traités)

Les COP sont des conférences internationales annuelles où près de 200 pays négocient pour ralentir le dérèglement climatique. Tout le monde a entendu parler de la COP21 à Paris, mais ce qu'on oublie souvent, c'est le principe d'équité climatique, inscrit noir sur blanc dans l'Accord de Paris de 2015 : reconnaître que chaque pays a des capacités et responsabilités différentes, et que les efforts doivent logiquement être adaptés en conséquence.

Un truc hyper concret prévu par ce traité, c'est que les pays industrialisés doivent verser une aide financière aux pays en voie de développement, au moins 100 milliards de dollars par an pour financer leur transition et s'adapter aux tempêtes, sécheresses ou montée des eaux. Sur le papier c'est bien beau, mais en vrai, on est toujours loin du compte aujourd'hui (en 2021, on était autour de 83 milliards selon l'OCDE).

Autre exemple utile : lors de la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte (2022), les pays participants ont fini par s'accorder sur la création d'un fonds spécial "pertes et dommages", une avancée concrète pour indemniser les pays plus pauvres les plus durement touchés. Là encore, l'idée est bonne, mais on attend toujours la mise en place pratique de cet engagement, en particulier son financement exact et les pays qui mettront la main à la poche.

Pour aller plus loin, il y a aussi des traités importants moins médiatisés comme le Protocole de Montréal, signé en 1987. Celui-là a permis de lutter avec succès contre les gaz appauvrissant la couche d'ozone. Ce qu'on sait moins, c'est que grâce à ce succès, ce protocole a inspiré l'amendement de Kigali de 2016, qui vise à éliminer progressivement les hydrofluorocarbures (HFC), ces gaz super réchauffants utilisés dans nos climatiseurs et frigos. On estime que Kigali seul pourrait éviter un réchauffement supplémentaire de 0,4 °C d'ici à la fin du siècle, ça compte.

Bref, ces traités internationaux sont loin d'être parfaits et clairement ils n'avancent pas assez vite, mais ils posent des objectifs chiffrés précis, mobilisent les pays et restent essentiels pour créer une vraie pression internationale.

Équité et mécanismes de solidarité mondiale

L'idée centrale, c'est que les pays les plus responsables des émissions doivent aussi mettre la main au portefeuille pour aider les plus vulnérables. Aujourd'hui, à peine une poignée d'États tient vraiment ses promesses en matière de solidarité climatique. Par exemple, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars annuels à partir de 2020 pour aider les pays du Sud à affronter les impacts climatiques, mais dans les faits, ce chiffre est loin d'être atteint selon les données de l'OCDE.

Un mécanisme concret, c'est le Fonds vert pour le climat (GCF), mis en place par l'ONU, qui finance directement des projets d'adaptation et d'atténuation chez les pays les plus touchés. Sauf que sur le terrain, beaucoup d'entre eux peinent à accéder aux fonds à cause d'une montagne de paperasse complexe et lente. Du coup, des initiatives comme le direct-access (accès direct) essayent justement d'aider ces pays à avoir accès au financement plus facilement, plutôt que de passer par plein d'intermédiaires.

Un autre dispositif innovant, c'est le concept de pertes et préjudices (loss and damage). Il s'agit clairement de dédommager des pays qui subissent déjà les dégâts irréversibles des désastres climatiques. À la COP27 en 2022, une percée importante a eu lieu : création officielle d'un fonds dédié aux pertes et préjudices, après des décennies de débat sur la reconnaissance juridique et financière du problème. Maintenant, tout l'enjeu est de savoir exactement comment ce fonds sera alimenté concrètement et qui payera combien.

Pour ceux qui cherchent une action concrète, observer et soutenir les ONG qui mènent des plaidoyers efficaces, comme Climate Action Network, 350.org ou encore la campagne pour la Justice climatique d'Oxfam, pourrait être une manière efficace de peser individuellement. Ces groupes font pression pour davantage de transparence et d'équité dans la redistribution des aides vers les pays du Sud.

Actions des gouvernements et des organisations internationales

Politiques publiques nationales pour la justice climatique

La Suède a mis en place dès 1991 une taxe carbone efficace sur les émissions fossiles, imposant un coût réel aux pollueurs. Résultat concret : son PIB a continué d'augmenter tout en réduisant significativement ses émissions de CO₂. Costa Rica a carrément inscrit dans son plan national un objectif ambitieux mais réaliste : devenir le premier pays zéro émission nette dès 2050, avec notamment une électrification poussée des transports et le développement massif des énergies renouvelables accessibles aussi aux communautés rurales.

En Nouvelle-Zélande, on a un exemple marquant : le gouvernement a lancé en 2019 le premier budget national officiellement centré sur le bien-être climatique et social (Wellbeing Budget), fixant des investissements ciblés sur des solutions durables prioritaires pour les groupes vulnérables. Autre idée qui marche : aux Pays-Bas, les autorités locales peuvent bénéficier d'un fond de financement direct pour développer des projets d'adaptation aux risques climatiques spécifiques à leur territoire (sécheresse, inondations, hausse du niveau de la mer).

Ces politiques publiques efficaces ne passent pas seulement par des réglementations, mais aussi par un soutien concret aux citoyens les plus fragiles. En France par exemple, le dispositif MaPrimeRénov' finance directement les travaux d’économies d’énergie des ménages à revenus modérés, rendant la rénovation énergétique accessible aux gens qui en ont besoin. Au Canada, certaines provinces comme la Colombie-Britannique redistribuent directement aux ménages la totalité des revenus issus de la taxe carbone, afin de garantir que l'outil fiscal soit socialement juste.

Bref, quand des États adoptent des mesures ciblées, ambitieuses et réellement inclusives, ça fonctionne. Ces exemples concrets montrent que lorsqu’on lie climat, justice sociale et redistribution équitable, on obtient des résultats rapides et une adhésion réelle de la population.

Le rôle de l'ONU dans la promotion de la justice climatique

L'ONU joue un rôle pivot dans la justice climatique en poussant à une répartition plus équitable des responsabilités et des moyens d'action face aux crises environnementales. Dans les faits, elle s'appuie sur plusieurs outils très concrets : par exemple, via le Fonds Vert pour le Climat (Green Climate Fund), les pays développés filent du financement pour les projets écologiques des pays moins favorisés. Depuis sa création en 2010, ce fonds a mobilisé près de 12 milliards de dollars, servant à construire des infrastructures résilientes dans des endroits particulièrement exposés.

Autre exemple utile : la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) met l'accent sur l'équité en intégrant le concept CBDR (Common but Differentiated Responsibilities), en clair : chaque pays doit agir mais selon sa part de responsabilité dans les émissions globales et ses capacités économiques. Ça permet d'avancer ensemble sans pénaliser les pays moins responsables historiquement.

L'ONU ne s'arrête pas là. Elle fournit aussi un espace d'action aux activistes autochtones, féministes et jeunes militants pendant les COP annuelles (comme avec le Sommet des Jeunes sur le Climat), permettant à ces voix sous-représentées de peser à la table des grands décideurs politiques.

Enfin, elle fait pression pour rendre la justice climatique contraignante juridiquement, notamment avec la récente résolution de l'Assemblée Générale en 2022 reconnaissant l’accès à un environnement propre, sain et durable comme droit humain fondamental—une motivation en plus pour obliger les gouvernements à agir concrètement.

0.1%

des terres cultivées

Moins de 0.1% de l'aide internationale pour le climat est destinée aux projets d'agriculture durable, pourtant cruciaux pour la sécurité alimentaire des populations vulnérables.

Dates clés

-

1992

Sommet de la Terre à Rio : Première reconnaissance internationale du principe de responsabilités communes mais différenciées face au changement climatique.

-

1997

Protocole de Kyoto : Premier accord international contraignant sur la réduction des émissions pour les pays industrialisés.

-

2007

Rapport du GIEC sur les impacts climatiques : Mise en évidence des impacts disproportionnés sur les pays en développement et les populations vulnérables.

-

2009

Conférence de Copenhague (COP15) : Échec majeur dans les négociations sur la justice climatique entre pays développés et pays en développement.

-

2015

Accord de Paris (COP21) : Engagement international historique plaçant l'équité et la justice climatique au coeur des efforts mondiaux.

-

2019

Mobilisation mondiale pour le climat : Marche historique de millions de personnes à travers le monde, portée notamment par les jeunes militants.

-

2021

COP26 à Glasgow : Mise en avant des enjeux liés au financement climatique pour les pays vulnérables et rappel à l'importance de la solidarité internationale face à la justice climatique.

Actions communes pour réaliser la justice climatique

Mobilisation citoyenne et mouvements sociaux

Initiatives locales et citoyennes pour la transition écologique

Des centaines de communautés créent leur propre mouvement sans attendre les institutions. Par exemple, en Alsace, l'initiative Énergie Partagée aide les citoyens à financer collectivement des panneaux solaires et même des éoliennes, permettant à chacun de devenir acteur de la transition énergétique tout en gagnant des dividendes issus de l'énergie verte.

À Roubaix, le projet "Zéro Déchet" embarque des familles entières dans une démarche concrète : moins produire de déchets, recycler tout ce qu'on peut, réutiliser et réparer autant que possible. Résultat ? Certaines familles ont réduit de presque 80% leurs déchets ménagers en une année.

Autre exemple parlant : la ville de Loos-en-Gohelle, dans le nord, où habitants et mairie bossent main dans la main pour rénover des logements anciens. Objectif : améliorer l’isolation thermique pour réduire les factures d’énergie. Grâce aux chantiers participatifs et aux aides locales, près de 500 logements ont déjà été rénovés efficacement ces dernières années.

Enfin, niveau alimentaire, sur les territoires périurbains comme celui proche de Nantes, les AMAP (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) cartonnent. Elles permettent aux consommateurs de soutenir directement les fermes locales, d'accéder à des produits frais et bio, tout en garantissant aux agriculteurs une bonne rémunération. Certaines AMAP ont même développé des circuits courts de distribution alimentaire à l'échelle du quartier, diminuant drastiquement les émissions de CO2 liées au transport.

Militantisme et sensibilisation aux enjeux climatiques

Si tu veux faire bouger les choses sur le climat, participer à des mouvements comme Extinction Rebellion peut vraiment peser. Ils installent des blocages pacifiques et artistiques en pleine rue, histoire d'attirer l'œil du public et des médias sur l'urgence climatique, comme en avril 2019 à Paris où ils ont occupé des lieux symboliques comme Châtelet.

Autre exemple concret : le mouvement des jeunes initié par Greta Thunberg, Fridays for Future, a fait descendre des millions de jeunes dans les rues. Leur truc à eux ? Des manifs régulières chaque vendredi pour demander aux politiques une vraie action climatique, pas juste des discours.

Si t'es plus du genre à sensibiliser en douceur, des outils gratuits comme la "Fresque du Climat" permettent en quelques heures de comprendre concrètement les causes et impacts du changement climatique. Ce jeu collaboratif basé sur les rapports du GIEC a déjà permis à plus d'un million de personnes d'être formées aux enjeux climatiques.

Dernière piste utile : rejoindre ou même créer des campagnes ciblées via des plateformes comme 350.org. Eux t'aident à poursuivre des actions très précises, comme demander à ta ville ou université de désinvestir leurs fonds des énergies fossiles. Ça marche : à ce jour, plus de 1500 institutions dans le monde, représentant environ 40 000 milliards de dollars d'actifs, ont déjà retiré leur oseille des énergies polluantes grâce à ces campagnes citoyennes.

La transition vers des énergies propres et inclusives

Innovation technologique et partage équitable des bénéfices

Pour réduire les inégalités climatiques, plusieurs projets sympas existent déjà dans le monde. Par exemple, Pollinate Group en Inde forme des femmes locales, appelées "Pollinators", pour vendre des lampes solaires bon marché dans des zones hors réseau. Résultat : des familles économisent sur les bougies et les lampes à kérosène polluantes, tout en donnant aux femmes des opportunités d'emploi locales. Jackpot pour l’économie locale et l'environnement.

Autre exemple, au Kenya, le projet M-Kopa Solar utilise la techno mobile. Les ménages paient par micropaiements quotidiens une petite somme via leur téléphone pour accéder à des panneaux solaires. Quand tout est payé (en général au bout d'une année), le matériel leur appartient totalement et ils profitent durablement de l’électricité propre sans coûts supplémentaires. Ça ouvre des portes pour d'autres choses utiles : recharger le téléphone, étudier avec un bon éclairage, plutôt génial, non ?

Le partage équitable des bénéfices liés aux énergies propres passe aussi par des coopératives citoyennes comme Enercoop en France ou Som Energia en Espagne. Ici, ce sont les habitants eux-mêmes qui financent, possèdent et gèrent des installations locales produisant de l'énergie renouvelable. Ça génère des bénéfices directement redistribués à la communauté, ça crée de l'emploi local, et ça évite que les profits partent toujours dans les mêmes poches.

Dernier point intéressant, la technologie blockchain – souvent associée aux cryptomonnaies – permet aussi aujourd'hui des échanges transparents d'énergie renouvelable peer-to-peer entre voisins. Exemple à Brooklyn, avec le projet Brooklyn Microgrid, où les habitants deviennent producteurs et consommateurs en même temps. Transparence, économie d'argent, et solidarité locale, tout ça grâce à une simple appli sur smartphone.

Foire aux questions (FAQ)

Les actions citoyennes jouent un rôle crucial dans la prise de conscience collective des enjeux climatiques. Elles influencent souvent les décideurs politiques, génèrent des changements à l'échelle locale, encouragent l'adoption de comportements durables et inspirent des transformations à plus grande échelle.

Des institutions internationales telles que l'ONU œuvrent pour favoriser la coopération entre pays, promouvoir une solidarité mondiale et soutenir financièrement les pays vulnérables. Elles mettent en place des mécanismes de financement, facilitent le transfert de technologies propres et assurent des négociations internationales équitables favorisant l'action climatique conjointe.

Les communautés autochtones jouent un rôle essentiel car elles possèdent une expérience et des connaissances précieuses sur la préservation des écosystèmes. Leur implication directe dans les politiques climatiques est nécessaire pour assurer des solutions véritablement inclusives et efficaces tout en respectant leurs droits, leurs territoires et leurs cultures.

Les pays en développement disposent généralement de moins de ressources économiques, technologiques et institutionnelles pour répondre aux effets du réchauffement climatique. Ils sont souvent situés dans des zones géographiques particulièrement vulnérables, comme des régions côtières ou arides, ce qui aggrave l'impact des phénomènes climatiques extrêmes auxquels ils sont confrontés.

La justice climatique est une notion qui relie les enjeux environnementaux du réchauffement climatique à des préoccupations éthiques et sociales. Elle souligne que les populations les moins responsables du dérèglement climatique sont souvent celles qui subissent le plus ses conséquences et nécessitent donc une attention et un soutien accrus.

La transition vers des énergies propres nécessite des investissements initiaux souvent significatifs, ce qui peut être difficile pour certains pays ou communautés. Cependant, à long terme, les énergies renouvelables deviennent généralement économiquement avantageuses grâce à leur coût d'exploitation réduit et au développement technologique. Pour assurer l'équité, des solutions telles que des politiques de soutien financier et des transferts technologiques doivent être mises en place.

Oui, les femmes et les jeunes sont souvent en première ligne du dérèglement climatique en raison de vulnérabilités sociales et économiques préexistantes. Dans plusieurs régions, ils ont un accès restreint aux ressources nécessaires pour s'adapter aux effets du changement climatique, tels que l'eau propre ou les structures de santé, et sont généralement moins représentés dans les espaces de prise de décisions.

Actuellement, les pays industrialisés, historiquement émetteurs de grandes quantités de gaz à effet de serre, ainsi que certains pays émergents très peuplés, sont les plus grands contributeurs. Selon différentes études, par exemple, environ 80% des émissions historique cumulées proviennent d'un petit nombre de pays à hauts revenus et très industrialisés.

0%

Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !

Quizz

Question 1/5