Introduction

Nos mers et nos zones côtières sont précieuses, mais à force d'être polluées, surexploitées ou perturbées par le changement climatique, elles souffrent sérieusement. On entend régulièrement parler de pollution plastique qui défigure nos plages, de poissons menacés d'extinction à cause de la surpêche ou encore d’érosion des côtes qui grignote lentement le littoral. C'est simple : le bord de mer est devenu fragile.

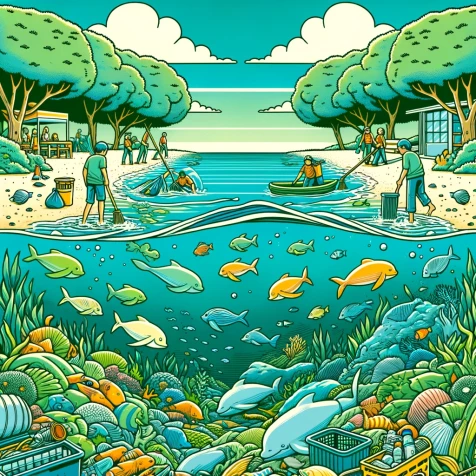

Heureusement, il y a des citoyens ordinaires comme toi et moi qui se bougent pour protéger ces espaces. Que ce soit en ramassant des déchets échoués sur le sable, en plantant des végétaux locaux dans les dunes pour éviter l'érosion, ou en participant à des projets pour sauver les récifs coralliens, leur engagement bénévole change vraiment la donne. Pas besoin d'être scientifique pour s'impliquer, chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice.

Par exemple, des groupes de volontaires créent des réserves marines locales, prennent en charge la surveillance de zones sensibles, ou participent à des ateliers éducatifs pour expliquer aux gamins pourquoi c'est important de protéger ce milieu. D'autres imaginent carrément des applis mobiles innovantes pour signaler des pollutions ou suivre l'état des côtes en temps réel. La coopération entre citoyens motivés, scientifiques spécialistes et professionnels du littoral permet même d'aller plus loin, en lançant des projets de sciences participatives super efficaces.

Cette page est là pour mettre en avant toutes ces actions citoyennes positives, originales et inspirantes, menées un peu partout pour préserver nos littoraux et la vie marine. On parlera méthodes concrètes, idées ingénieuses, créativité et surtout motivation collective. Car soyons francs : la protection des côtes et de la mer, c'est l'affaire de tous.

40 %

La proportion mondiale de récifs coralliens en bonne condition, mettant en évidence l'urgence de protéger ces écosystèmes marins fragiles.

3 milliards

Le nombre de personnes dans le monde qui dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance, mettant en évidence l'importance vitale de la préservation de ces écosystèmes.

200 millions

Le nombre de personnes à travers le monde directement employées par des industries liées aux océans, soulignant ainsi l'importance économique des zones côtières et marines.

60 ans

La durée estimée avant que les stocks mondiaux de poissons ne s'effondrent si des mesures de gestion efficaces ne sont pas mises en place pour préserver les écosystèmes marins.

L'importance des initiatives citoyennes dans la protection du littoral et des mers

Pourquoi l'engagement citoyen est essentiel

Chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Face à l'ampleur du phénomène, les seules actions gouvernementales ne suffisent clairement pas : les citoyens sont souvent aux premières loges pour prendre des mesures concrètes. C'est particulièrement vrai dans des zones isolées ou difficiles d'accès, où la vigilance des communautés locales fait une grosse différence. Sur les côtes bretonnes, par exemple, des groupes de bénévoles signalent régulièrement les échouages d'animaux marins blessés ou victimes de pollution plastique, permettant aux équipes de secours de réagir plus vite.

Les citoyens permettent surtout de diversifier les approches et d'innover. Ils connaissent bien leur territoire, repèrent immédiatement les changements et identifient souvent les solutions pratiques les mieux adaptées. Aux Philippines, ce sont des habitants qui ont lancé des collectes de filets de pêche usagés, en les recyclant pour fabriquer des tapis ou des paniers, ce qui diminue la quantité de déchets dans la nature tout en générant des revenus supplémentaires.

Autre avantage décisif : la capacité à mobiliser rapidement la population autour de problèmes spécifiques. Les associations citoyennes utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour alerter sur une menace précise, comme une marée noire ou une catastrophe écologique, et rassembler en quelques jours des centaines de volontaires sur le terrain. Cette réactivité est particulièrement utile lorsque chaque minute compte, par exemple pour sauver des colonies d’oiseaux marins menacées par un accident pétrolier.

Enfin, l'engagement citoyen crée souvent un effet boule de neige. Une initiative locale peut devenir un modèle, inspirant d'autres communautés à se mobiliser aussi pour leur littoral. On le voit aujourd'hui avec les projets participatifs de restauration des récifs coralliens en Australie, initiés au départ par quelques plongeurs passionnés et imités depuis par des dizaines d'autres groupes à travers le monde.

Les avantages des initiatives locales

D'abord, les initiatives locales favorisent une action rapide et ciblée grâce à la connaissance fine du terrain et des besoins précis des écosystèmes marins ou côtiers concernés. Pas besoin d'attendre des années l'autorisation de grandes organisations : les gens sur place peuvent se retrousser les manches très vite.

Ensuite, elles permettent une meilleure appropriation des enjeux par les habitants eux-mêmes. Quand ce sont tes plages, tes sentiers côtiers, ça te donne forcément plus envie de les protéger. Cette implication personnelle augmente fortement la probabilité de succès à long terme et d'engagement durable.

Autre avantage concret : les initiatives locales coûtent souvent beaucoup moins cher que les grosses structures ou projets nationaux. Contrairement aux grosses machines administratives, les projets citoyens sont souvent portés par des volontaires passionnés et s'appuient principalement sur la solidarité et le partage de compétences.

Enfin, ces mobilisations donnent naissance à des solutions innovantes et simples parfois copiées ailleurs. Prenons l'exemple des filets flottants anti-plastique, créés à la base sur une petite initiative locale dans les Landes et maintenant implantés sur plusieurs littoraux français. Ces démarches apportent aussi des données précieuses et détaillées aux scientifiques, éclairant ainsi précisément leurs études environnementales.

| Initiative | Type d'action | Résultats | Zone concernée |

|---|---|---|---|

| Campagnes de nettoyage des plages | Nettoyage des déchets | Collecte de plusieurs tonnes de déchets | Plages et littoraux |

| Création de réserves marines | Protection et surveillance | Augmentation de la biodiversité marine | Écosystèmes marins |

| Projets de ramassage des déchets en mer | Collecte des déchets en mer | Réduction de la pollution marine | Zones côtières et marines |

Les menaces pesant sur les zones côtières et marines

La pollution plastique et chimique

Les plastiques représentent environ 80% des déchets retrouvés dans les océans. Ce qui pose problème, c'est qu'ils se fragmentent en particules minuscules appelées microplastiques, que l'on retrouve aujourd'hui même jusqu'à plus de 10 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. Ces microplastiques agissent comme des petites éponges à polluants, absorbant les substances chimiques toxiques à proximité. Résultat : lorsqu'un poisson ou un crustacé les mange, ces toxines remontent toute la chaîne alimentaire, jusqu'à notre assiette. Pas super appétissant, hein ?

Mais les plastiques ne sont pas les seuls coupables. Les produits chimiques déversés depuis les côtes comme les pesticides, les hydrocarbures ou encore les perturbateurs endocriniens provenant de rejets industriels finissent eux aussi par arriver en mer. Pour être précis, chaque année, rien qu'en Europe, plus de 30 000 tonnes de pesticides agricoles migrent vers les écosystèmes marins via les rivières et les fleuves.

Ce cocktail chimique impacte directement la reproduction et la croissance de la faune marine. Par exemple, certains mollusques perdent carrément la capacité à développer correctement leur coquille à cause de l'acidification liée aux substances chimiques. Quant aux oiseaux marins, selon des études récentes, environ 90 % des espèces seraient déjà contaminées par du plastique. Pas franchement une bonne nouvelle pour la biodiversité du littoral.

La surpêche et la destruction des habitats marins

Chaque année, on estime que près de 35 % des stocks mondiaux de poissons sont surexploités selon la FAO. Tu vois le thon rouge ? Sa population en Méditerranée a chuté de près de 85 % ces quarante dernières années, principalement à cause de la surpêche industrielle.

Quand on pêche trop ou mal, c'est pas seulement les poissons visés qui trinquent. Par exemple, le chalutage profond racle littéralement le fond marin, emportant coraux, éponges et petits habitats précieux pour les juvéniles. Résultat : des écosystèmes entiers disparaissent en quelques passages de chalut. En Bretagne, sur les côtes du Finistère, certains fonds autrefois riches en maërl (où se développent de nombreuses espèces) sont aujourd'hui ravagés par cette pratique.

Et la pêche fantôme, tu connais ? Rien à voir avec Casper : ce sont ces filets de pêche perdus ou abandonnés en mer. Selon WWF, ces filets représentent à eux seuls environ 10 % des déchets marins, piégeant inutilement pendant des années tortues, dauphins, poissons et autres animaux marins sans distinction.

La bonne nouvelle, c'est que des citoyens s'organisent pour lutter contre ça. Des groupes plongeurs bénévoles repèrent et remontent ces filets dans plusieurs pays, réduisant ainsi leur impact néfaste sur le milieu marin.

En clair, la surpêche et ces méthodes destructrices mettent sérieusement en péril non seulement la biodiversité marine mais aussi la pérennité économique des communautés locales de pêcheurs. La mobilisation citoyenne, elle, devient une véritable épine dans le pied de ces pratiques abusives.

Le changement climatique et l'érosion des côtes

L'érosion des côtes, c'est vraiment devenu très concret : par exemple, en France, certaines plages du littoral aquitain reculent désormais d'environ 2 à 5 mètres chaque année, selon l'Observatoire de la côte aquitaine. C’est énorme quand on y pense ! Cet effet est principalement causé par la montée du niveau des mers, mais aussi par des tempêtes plus fréquentes et violentes qui grignotent littéralement le littoral.

En Bretagne, des secteurs comme le Finistère subissent aujourd’hui davantage de submersions marines, obligeant certains habitants à être relocalisés. Aux Maldives, la situation est tellement critique que des communautés entières envisagent même d’abandonner leur île définitivement. Oui, littéralement quitter la terre où leurs ancêtres ont vécu durant des générations !

Il existe aussi des conséquences indirectes souvent oubliées : l'érosion met à nu parfois des sols contaminés ou d’anciens dépôts de déchets enterrés, provoquant ainsi une pollution côtière supplémentaire. Une étude a estimé que près de 20% des côtes européennes présentent ce genre de risque indirect d’exposition à des polluants.

Face à un enjeu pareil, des citoyens se mobilisent concrètement. Aux Pays-Bas, par exemple, des associations créent des dunes artificielles en plantant des espèces végétales locales pour stabiliser le sable contre l'érosion. Dans plusieurs régions françaises comme la Normandie, les groupes locaux tentent aussi de restaurer et recréer des zones humides côtières, qui jouent un rôle efficace en limitant naturellement l’érosion.

Ces initiatives, bien que locales et ponctuelles, représentent aujourd’hui une arme essentielle face à des phénomènes qui surviendront plus vite que prévu.

230,000

espèces

Le nombre d'espèces marines répertoriées, dont la survie dépend de la préservation des zones côtières et marines face aux menaces actuelles.

Dates clés

-

1972

Création de l'organisation Ocean Conservancy aux États-Unis, initiant les premières campagnes citoyennes internationales de nettoyage des côtes.

-

1986

Organisation du premier International Coastal Cleanup, journée mondiale durant laquelle des milliers de volontaires participent au nettoyage de plages dans le monde entier.

-

1991

Première aire marine communautaire de protection créée par des pêcheurs locaux, la Réserve Marine d'Apo Island aux Philippines, devenue référence mondiale.

-

1996

Lancement en France de la campagne 'Initiatives Océanes' par l'ONG Surfrider Foundation Europe, mobilisant citoyens européens sur la protection des zones côtières.

-

2001

Création du réseau Reef Check International, permettant la participation citoyenne à la surveillance de la santé des récifs coralliens à l'échelle globale.

-

2010

Fondation du mouvement Zero Waste Europe, dynamique citoyenne visant à la réduction drastique des déchets, influençant également la protection des environnements littoraux.

-

2017

Lancement mondial de l'application Clean Swell, permettant aux citoyens de recenser facilement les déchets collectés pendant les nettoyages de plage et de partager les données en temps réel.

-

2018

Création en France du programme scientifique participatif 'BioLit', initié par l'association Planète Mer, engageant les citoyens dans l'observation de la biodiversité du littoral.

Actions citoyennes en matière de sensibilisation

Campagnes de nettoyage des plages

Chaque année, environ 10 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans, menaçant sérieusement la biodiversité marine. Face à cela, des collectifs citoyens comme Surfrider Foundation organisent régulièrement des opérations de nettoyage participatif sur les plages françaises. On y ramasse pas seulement les habituels emballages ou bouteilles plastiques, mais également des objets plus insolites : mégots de cigarettes en quantité (un seul mégot pollue 500 litres d'eau), filets de pêche abandonnés, voire parfois de vieux électroménagers ou des pneus usagés.

Pour rendre ces campagnes encore plus efficaces, des initiatives citoyennes se tournent vers des applications mobiles du type Ocean's Zero, où chacun peut géolocaliser précisément les déchets ramassés et alimenter une carte interactive pour identifier les zones les plus polluées. Ces données sont ensuite utilisées concrètement par les collectivités locales et scientifiques pour cibler la lutte contre la pollution.

En Bretagne par exemple, grâce aux efforts répétés des bénévoles durant 5 ans près de Concarneau, le volume des déchets collectés lors des nettoyages annuels a été divisé par deux selon l'association Ansel. Un tour de force qui montre l'impact réel de l'implication régulière des habitants dans la préservation de leur littoral.

Ateliers éducatifs et pédagogiques auprès des jeunes

Des assos comme Surfrider Foundation ou Project Rescue Ocean mettent en place des ateliers vraiment sympas destinés aux jeunes, pour leur apprendre à identifier les déchets marins et comprendre concrètement leur impact sur la biodiversité (par exemple, comment le mégot de cigarette contamine l'eau ou comment les microplastiques arrivent dans la chaîne alimentaire via les poissons). Ils utilisent souvent des jeux interactifs, des expériences pratiques ou même des chasses au trésor sur la plage pour rendre ça hyper concret.

Un bon exemple, c'est le programme "Aires Marines Éducatives" lancé à l'origine aux Marquises et aujourd'hui étendu à toute la France. Les écoles primaires adoptent une petite zone marine ou côtière proche : les élèves deviennent eux-mêmes responsables de la protection de l'endroit. Ils observent régulièrement les espèces présentes, notent l'état des lieux, font des propositions pour mieux les gérer. Leurs projets peuvent inclure la plantation d'espèces végétales locales ou le nettoyage régulier du rivage.

Autre chose cool : certains ateliers mettent en avant les compétences pratiques, comme apprendre aux jeunes à créer des sacs réutilisables avec de vieux vêtements ou à fabriquer un filtre basique permettant de ramasser les microplastiques présents dans le sable. Le but c'est non seulement de sensibiliser, mais aussi de leur donner les moyens d'agir facilement au quotidien.

Pour les jeunes plus grands au collège ou lycée, certaines structures organisent des ateliers de sciences participatives : observation des espèces, réalisation de petits relevés scientifiques avec des biologistes marins, contribution à des bases de données réelles comme BioLit. Les ados saisissent directement leurs observations sur des applis et comprennent clairement l'importance de leur action scientifique.

Bref, l'idée générale derrière tous ces ateliers pédagogiques est simple : montrer aux jeunes, de manière presque ludique, qu'ils sont capables d'avoir un réel impact.

La mobilisation lors d'événements écologiques locaux

Sur le terrain, la mobilisation citoyenne lors des événements écologiques locaux prend souvent des formes plus originales et concrètes qu'on ne le pense. Par exemple, le World Cleanup Day, lancé en 2018, réunit chaque année en France plusieurs milliers de volontaires dans plus de 1800 lieux à travers le pays pour collecter les déchets près des côtes, des rivières et en milieu marin. Le bilan est direct : plus de 600 tonnes de déchets ramassés en une seule journée.

À une plus petite échelle, certains événements visent clairement à créer des synergies locales. C'est le cas de La Fête de la Mer et des Littoraux, qui rassemble associations locales, écoles et municipalités pour proposer aux participants des séances de ramassage, des visites thématiques ou même des ateliers de sensibilisation artistique. L'objectif ? Créer une véritable culture locale de l'action écologique.

Autre exemple intéressant côté Bretagne : les opérations menées après de violentes tempêtes ou après les grandes marées. Sur place, les habitants rejoignent régulièrement les associations comme "Surfrider Foundation Europe" ou "Les Mains Dans Le Sable" pour nettoyer les littoraux fragilisés et sensibiliser sur les dégâts concrets de la pollution marine.

Beaucoup ignorent aussi qu'au-delà des simples campagnes de nettoyage, certains rendez-vous vont plus loin. Lors du projet Plastic Origins de Surfrider, par exemple, on passe à l'action en participant à des collectes permettant une identification très précise des origines des déchets plastiques, le tout via une appli mobile. Les bénévoles deviennent ainsi acteurs concrets de la collecte de données scientifiques réutilisées ensuite pour influencer les décideurs.

Enfin, côté Méditerranée, la mobilisation citoyenne s'est particulièrement illustrée avec l'association Clean my Calanques. Née à Marseille, elle réunit régulièrement des centaines de passionnés pour entretenir les calanques tout en sensibilisant les locaux à la réduction des déchets. Leur succès ? Des rencontres régulières, conviviales, qui mixent bonne ambiance, sorties nature et actions écologiques concrètes.

Le saviez-vous ?

Des études démontrent que les réserves marines gérées de manière participative augmentent la biomasse marine de plus de 400 % en moyenne, prouvant ainsi l'efficacité d'une gestion citoyenne des aires protégées.

Un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau marine. Recycler ou jeter ses mégots à la poubelle participe concrètement à préserver les habitats marins.

Près de 80 % des déchets marins proviennent des activités terrestres. Les initiatives citoyennes de nettoyage régulier des plages permettent de réduire significativement cette pollution.

Chaque année, environ 640 000 tonnes d'engins de pêche fantômes sont abandonnés dans nos océans. Les initiatives citoyennes collaborant avec les professionnels pour récupérer ces filets permettent de sauver de nombreuses espèces marines.

Initiatives citoyennes de préservation et restauration marine

Projets citoyens en faveur des récifs coralliens

Partout à travers le monde, les citoyens s'unissent pour restaurer les récifs coralliens en difficulté, avec des idées vraiment concrètes et impactantes sur le terrain. En Indonésie, par exemple, des bénévoles locaux utilisent des structures en acier électrifiées à très basse tension, une méthode appelée Biorock, pour faire pousser très vite les coraux et leur donner une chance de résister au réchauffement des eaux. En Australie, des plongeurs citoyens s'associent aux chercheurs de l'organisation Reef Restoration Foundation pour collecter des fragments coralliens résistants à la chaleur, les élever dans des pépinières sous-marines flottantes, avant de les réimplanter directement sur la Grande Barrière de corail.

Autre exemple inspirant : les initiatives citoyennes aux Caraïbes, où des plongeurs bénévoles utilisent des colles naturelles à base d’époxy marin biodégradable associées à des supports adaptés pour aider les coraux à s’accrocher rapidement et solidement aux fonds marins. Ces groupes citoyens tiennent aussi des carnets numériques détaillés sur la croissance et la santé de chaque colonie, accessibles facilement depuis des applis mobiles basiques, pour fournir des données précieuses à la communauté scientifique.

En Polynésie française, les habitants participent aussi activement à des projets concrets avec l’association Coral Gardeners. Ils adoptent symboliquement leur propre fragment de corail, suivent exactement sa croissance en ligne et financent directement les pépinières et opérations de transplantation. Aujourd’hui, l’association a restauré plusieurs milliers de colonies de corail sur les récifs de Moorea et ses alentours.

Ces actions citoyennes montrent que l’engagement local, même modeste, apporte des résultats réels et franchement encourageants.

Réimplantation d'espèces végétales locales

Les actions citoyennes de réimplantation d'espèces végétales locales se sont multipliées ces dernières années pour stopper ou ralentir l'érosion et restaurer les habitats naturels côtiers. Le principe est simple : identifier les plantes autochtones les mieux adaptées, et les remettre en place à des endroits stratégiques pour renforcer les sols. Par exemple, en Bretagne, certains collectifs locaux ont réintroduit avec succès l'oyat, une graminée capable de fixer efficacement les dunes grâce à son système racinaire profond. Avec juste quelques plantations judicieusement placées, ces volontaires évitent chaque hiver la disparition de mètres entiers de dunes et protègent ainsi habitations et écosystèmes situés juste derrière.

En Méditerranée, du côté de la Camargue, des initiatives citoyennes font renaître des herbiers marins de posidonies, essentielles au maintien de la biodiversité marine. Ces herbiers freinent les vagues, limitent l'érosion et absorbent autant voire plus de carbone que les forêts terrestres. Parfois, les habitants sont accompagnés par des biologistes marins pour prélever des fragments de posidonie, les bouturer, puis les réimplanter en zone abîmée. Le taux de survie atteint souvent près de 80 %, montrant bien qu'avec de bonnes méthodes, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice.

Des équipes locales poussent même parfois le souci de préservation jusqu'à collecter et conserver les semences endémiques pour garantir une génétique fidèle aux écosystèmes locaux. C'est particulièrement concret autour du bassin d'Arcachon, où des bénévoles maintiennent des petites pépinières de sauvegarde à partir de variétés autochtones telles que la spartine maritime ou la salicorne. Ces initiatives permettent ensuite des projets de restauration précis, efficaces et respectueux de l'équilibre naturel local.

Installation de refuges et habitats artificiels

Poser des récifs artificiels ou aménager des abris marins, c'est une astuce concrète que pas mal de groupes citoyens utilisent pour booster la biodiversité. Par exemple, en Méditerranée française, des bénévoles immergent des structures en béton éco-conçues, spécialement pensées pour accueillir poissons, mollusques, et autres petites bêtes marines. Ces récifs citoyens, testés notamment au large d'Agde ou près de Marseille, offrent aux poissons des espaces protégés pour se reproduire ou se nourrir à l'abri des filets de pêche. Même en Bretagne, du côté de Lorient, quelques associations sont allées un peu plus loin en installant des habitats artificiels flottants appelés Biohut. Ces modules, constitués de coquilles d'huîtres recyclées et de matériaux naturels, sont placés sous les pontons, parfaits pour offrir aux jeunes poissons un refuge contre les prédateurs. Autre idée pratique : les hôtels à poissons dans les ports urbains comme à La Rochelle ou Toulon. Simple, malin, et diablement efficace. Selon une étude réalisée par les gestionnaires du port marseillais, ces habitats artificiels augmentent en moyenne la présence locale de juvéniles d'environ 30 à 40 %, en donnant un vrai coup de pouce au repeuplement local. Mises bout à bout, ces actions citoyennes ciblées aident clairement à compenser les ravages de l'urbanisation côtière, pour que nos ports et baies retrouvent un peu plus de diversité naturelle.

Création et Gestion citoyenne d'aires protégées marines locales

Réserves marines communautaires et projets participatifs

Quand on parle de réserves marines communautaires, on est loin des parcs naturels traditionnels gérés uniquement par les autorités publiques : ici, ce sont les habitants locaux, les plongeurs, pêcheurs et associations qui décident ensemble comment protéger leur espace maritime. Le modèle marche super bien dans plusieurs endroits : aux Philippines, par exemple, la réserve marine communautaire d'Apo Island a permis en quelques années de multiplier par dix la densité de poissons dans la zone protégée. Résultat : plus de biodiversité et aussi la renaissance de la pêche dans les zones voisines.

En méditerranée, on peut citer la réserve marine communautaire de Torre Guaceto, au sud de l'Italie. Là-bas, la majorité des pêcheurs étaient sceptiques au départ, mais après avoir participé aux décisions sur les règles de pêche durable, ils ont vu leurs captures doubler, voire tripler, en périphérie de la réserve protégée. Du coup, ils sont maintenant les premiers défenseurs des mesures de conservation mises en place.

Les projets participatifs, ça marche parce qu'ils impliquent directement les habitants dès le départ : ils décident ensemble des zones à privilégier, des techniques de pêche durables à adopter, ou même quels loisirs autoriser sur leur espace marin. Certaines communautés utilisent même des applications mobiles simples pour signaler les infractions ou surveiller en temps réel la santé de leur réserve marine locale. Ça leur permet d'agir rapidement plutôt que d'attendre l'arrivée de gardes-côtes souvent trop éloignés ou débordés.

On remarque aussi que les jeunes s'impliquent pas mal dans ces projets participatifs. Que ce soit par des plongeurs bénévoles qui vérifient régulièrement l'état des coraux, ou encore des familles entières qui prennent part aux observations biologiques, la dimension participative rend chacun responsable et acteur de la préservation du milieu marin. Les décisions prises ensemble sont mieux respectées et chacun se sent vraiment concerné par la réussite de leur réserve marine commune.

Surveillance bénévole et protection des sites sensibles

Sur les littoraux français, des associations locales comme la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) mobilisent des citoyens pour suivre de près les espèces sensibles et leurs habitats. Concrètement, ça passe par des rondes régulières sur le terrain, caméra ou jumelles en main, pour repérer d'éventuelles menaces ou comportements abusifs (braconnage, circulation motorisée illégale ou encore bivouacs non autorisés sur sites sensibles). En Bretagne par exemple, les bénévoles effectuent chaque année plus de 5 000 heures de surveillance bénévole sur des zones protégées comme l'archipel des Sept-Îles ou la baie du Mont Saint-Michel, traquant notamment la présence d'espèces invasives ou de déchets échoués pouvant nuire aux habitats côtiers.

En Corse, l'association U Marinu a lancé son programme participatif "Sentinelles du Littoral" pour former une centaine de volontaires par an à l'identification d'atteintes environnementales (comme les rejets sauvages), avec une appli dédiée sur smartphone pour renseigner et envoyer en temps réel leurs observations.

Du côté méditerranéen, technologie oblige, on voit apparaître des drones pilotés par des bénévoles formés et certifiés pour cartographier finement l'évolution de dunes et d'écosystèmes dunaires fragilisés, notamment dans les environs de Montpellier et du littoral varois.

Résultat : grâce à ces citoyens avertis présents régulièrement sur le terrain, les autorités environnementales peuvent intervenir plus vite en cas de problème et mieux cibler leurs actions. Surtout, leur présence visible a démontré un véritable effet dissuasif contre les incivilités chroniques, réduisant par endroit les infractions observées de près de 40 %.

24 trillions

Le montant en dollars US par an que les océans contribuent à l'économie mondiale, soulignant ainsi l'importance de la préservation des zones côtières et marines.

30 %

La proportion des écosystèmes marins qui pourraient être perdus d'ici 2050 si des mesures de conservation adéquates ne sont pas prises.

8 millions

Le nombre estimé de tonnes de déchets plastiques qui atteignent les océans chaque année, affectant gravement les zones côtières et marines.

70 %

La part des récifs coralliens menacés par diverses activités humaines, soulignant ainsi l'importance des initiatives de préservation marine.

12 millions

Le nombre de tonnes de plastique rejetées dans les océans chaque année, mettant en évidence l'urgence de lutter contre la pollution côtière.

| Initiative | Type d'action | Résultats | Zone concernée |

|---|---|---|---|

| Projets de replantation de mangroves | Restauration des habitats côtiers | Régulation du climat, protection contre les tempêtes | Zones côtières |

| Programmes de réintroduction d'espèces menacées | Réintroduction d'espèces marines | Renforcement de la biodiversité marine | Réintroduction côtière |

| Projets de réhabilitation des récifs coralliens | Réhabilitation des écosystèmes coralliens | Augmentation de la biodiversité marine | Récifs coralliens |

| Initiative | Type d'action | Résultats | Zone concernée |

|---|---|---|---|

| Initiative de sensibilisation dans les ports de plaisance | Sensibilisation des plaisanciers à adopter des pratiques durables | Réduction des déchets rejetés en mer par les bateaux de plaisance | Ports de plaisance |

| Projets de surveillance des populations d'oiseaux marins | Surveillance et protection des espèces d'oiseaux marins | Conservation des populations d'oiseaux marins menacées | Zones côtières et îles |

| Actions de prévention des déversements d'hydrocarbures en mer | Formation de volontaires pour intervenir en cas de pollution par hydrocarbures | Réduction des impacts des marées noires sur la faune et la flore marines | Zones côtières et marines concernées |

| Programmes de préservation des herbiers marins | Restauration et protection des herbiers marins | Augmentation de la biodiversité et des nurseries pour les espèces marines | Herbiers marins côtiers |

Solutions citoyennes innovantes contre la pollution côtière

Valorisation des déchets marins

Les déchets marins récupérés lors des collectes citoyennes deviennent de plus en plus une ressource précieuse plutôt qu'un simple rebus à jeter. Par exemple, certains collectifs locaux en Bretagne ont mis en place des initiatives originales, comme la transformation des filets de pêche abandonnés en lunettes de soleil stylées ou en bracelets écoresponsables. D’autres assos vont encore plus loin : elles récupèrent des bouteilles plastiques échouées, les recyclent en filaments et alimentent ainsi des imprimantes 3D pour fabriquer des objets réutilisables comme des planches de surf ou des ailerons. Sur certaines côtes méditerranéennes, des citoyens valorisent des morceaux de verre poli par la mer en créations artistiques vendues sur les marchés locaux, renforçant l’économie circulaire et sensibilisant les habitants. À grande échelle, la plateforme Precious Plastic propose des machines en open source pour déchiqueter, fondre puis réinjecter ce plastique marin indésirable dans le circuit, sous forme d'objets pratiques ou décoratifs. Ce genre d’initiative permet non seulement de débarrasser nos plages des détritus, mais apporte une réelle valeur ajoutée en créant localement des emplois verts, tout en poussant les habitants à réfléchir sur notre relation à la consommation, au déchet et à la mer elle-même.

Technologies et applications mobiles au service des volontaires

Les smartphones sont devenus des outils incontournables pour aider les volontaires à protéger les zones côtières et marines. Plein d'applis sympa et pratiques rendent possibles des actions concrètes sur le terrain.

Par exemple, l'appli Marine Debris Tracker permet de géolocaliser et d'enregistrer précisément tous les déchets ramassés lors d'opérations de nettoyage, dans une base mondiale accessible aux scientifiques. Ocean Cleanup Survey App fait à peu près pareil, mais se concentre plutôt sur l'identification précise des plastiques retrouvés, histoire d'aider les chercheurs à comprendre l'origine des déchets marins et comment mieux agir à la source.

Une autre appli top, c'est Eye on the Reef, utilisée notamment autour de la Grande Barrière de corail en Australie : elle incite les plongeurs amateurs ou confirmés à signaler en temps réel l'état du récif, les observations d'espèces rares, de dégradations ou de blanchissement corallien. Ça donne aux scientifiques une tonne de données utiles.

Côté côte et qualité d'eau, Swim Guide informe sur le niveau de pollution et la sécurité des plages grâce à des mesures mises à jour par des associations locales. Parfait pour savoir où mettre les pieds (ou pas) lors de tes prochaines vacances à la mer.

Certaines applications jouent même sur la gamification et récompensent les actions citoyennes positives. Prenons Clean Swell, une appli qui transforme le nettoyage des plages en challenge amusant : plus tu ramasses de déchets, plus tu gagnes de badges et de récompenses virtuelles. De quoi motiver les troupes et créer une healthy compétition entre potes. Ces données servent ensuite à influencer les décideurs locaux et les entreprises responsables de déchets.

Aujourd'hui, on voit carrément des drones et des petits robots aquatiques connectés débarquer sur le terrain, pilotés par des volontaires, pour évaluer rapidement les dégâts après une tempête ou repérer des filets de pêche abandonnés en pleine mer.

Bref, toutes ces innovations ne sont pas juste fun : elles génèrent des données précieuses et participatives, permettant aux citoyens engagés de faire pression efficacement sur les pollueurs et les autorités, tout en facilitant concrètement leurs actions sur le terrain.

Projets citoyens d'économie circulaire marins et côtiers

Des groupes citoyens comme Seaqual Initiative collectent des plastiques marins en Méditerranée pour les transformer en textiles durables utilisés par des marques de vêtements. Pareil pour l'association bretonne Fil & Fab, réunissant pêcheurs et citoyens autour du recyclage des filets de pêche usagés, d'habitude jetés à la mer : ils les transforment en granulés plastiques utiles à l'industrie locale. Près de Marseille, les ateliers citoyens de Palana Environnement recyclent les déchets de coquillages abandonnés par les restaurants pour créer un matériau naturel, remplaçant le béton dans des récifs artificiels pour restaurer l'habitat marin. Ces projets utilisent la logique de l'économie circulaire pour donner une seconde vie à des déchets marins encombrants et dangereux pour l'environnement côtier. Sans compter qu'ils créent aussi des emplois locaux et renforcent le lien économique et social des collectivités littorales près de zones polluées. De belles initiatives citoyennes posant les premières pierres d'une économie locale plus propre, plus collaborative et surtout moins gourmande en ressources neuves.

Les coopérations entre citoyens, scientifiques et professionnels du littoral

Projets de sciences participatives pour l'observation marine

Les citoyens deviennent souvent de véritables experts grâce aux initiatives de sciences participatives. Par exemple, avec le programme BioLit piloté par l'association Planète Mer, des passionnés photographient la faune et la flore littorales pour enrichir directement des bases de données scientifiques en ligne. Avec leurs clichés, ils aident les spécialistes à mieux surveiller les espèces indicatrices de la bonne santé des côtes françaises.

Autre démarche concrète : le réseau Cybelle Méditerranée, où marins amateurs et plaisanciers signalent, via une application dédiée, leurs observations d'espèces sensibles comme dauphins, tortues marines ou raies. Ces données, rapidement transmises, permettent aux chercheurs d'avoir un suivi quasi instantané sur la présence ou le comportement inhabituel de certaines espèces.

Un cas intéressant se déroule aussi en Bretagne avec Phenomer, géré notamment par l'Ifremer. On y invite les habitants à signaler en temps réel les efflorescences d'algues observées en mer, grâce à une appli mobile facile d'utilisation. Ça améliore la réactivité des scientifiques pour étudier les phénomènes potentiellement toxiques et mieux comprendre ces blooms, parfois inquiétants pour l’écosystème marin.

Ces démarches collaboratives donnent au public une importance concrète et immédiate dans la préservation marine. Elles rendent compréhensibles et palpables des phénomènes complexes sur lesquels les spécialistes ont besoin d'une veille permanente.

Collaborations avec les acteurs professionnels de l'économie maritime

Quand on parle d'économie maritime et d'environnement, le plus intéressant vient souvent des collaborations concrètes entre citoyens et pros de la mer. Par exemple, en Bretagne, des pêcheurs collaborent régulièrement avec des associations locales pour identifier les zones d'accumulation de déchets marins. Ces infos très pratiques permettent ensuite d'organiser des opérations de nettoyage ciblées, efficaces, et d'améliorer la sécurité en mer.

Autre exemple concret, du côté de la Méditerranée : plusieurs clubs de plongée sous-marine travaillent main dans la main avec des associations citoyennes pour cartographier précisément la répartition des herbiers de posidonie. Résultat : des données fiables sur la santé des fonds marins, utilisées ensuite par les gestionnaires pour adapter les usages (ancrage, pêche, tourisme...).

Des associations telles que Surfrider Foundation Europe créent régulièrement des partenariats avec des entreprises de transport maritime comme Brittany Ferries ou la Corsica Linea. Concrètement, ces collaborations simplifient le suivi environnemental en permettant d'embarquer des volontaires sur des ferries qui réalisent ainsi des observations régulières (état des eaux, présence de déchets flottants...).

En Aquitaine, tu as des ostréiculteurs qui coopèrent directement avec des collectifs citoyens pour accompagner des essais pratiques sur des matériaux innovants pour les poches d'huîtres, visant à limiter le plastique et à faciliter le compostage des déchets d'exploitation.

Ces coopérations pratiques, ancrées sur le terrain, sont plus efficaces qu'on ne le pense souvent. Non seulement elles améliorent concrètement l'état des écosystèmes, mais ça favorise aussi la responsabilisation des professionnels et une meilleure compréhension mutuelle. Tout le monde y gagne, et c'est exactement ça la force d'une collaboration réussie.

Le rôle des réseaux sociaux dans la mobilisation citoyenne

Les réseaux sociaux sont devenus un outil hyper efficace pour booster la mobilisation citoyenne autour des zones côtières et marines. Concrètement, les associations locales peuvent toucher beaucoup plus rapidement leur public cible grâce au partage immédiat d'infos, de photos ou de vidéos. Une simple publication Facebook ou Instagram peut rassembler en quelques heures des volontaires pour une opération de nettoyage des plages ou une initiative de conservation marine.

Les publications virales sont aussi un excellent moyen d'attirer l'attention des décideurs politiques sur l'urgence de certaines situations écologiques, en exerçant une vraie pression citoyenne. Finalement, les réseaux sociaux rendent les gens acteurs très rapidement : un clic, un partage, et hop, l'engagement écologique passe de virtuel à bien réel sur le terrain.

Foire aux questions (FAQ)

Il existe plusieurs applications mobiles et plateformes numériques permettant de signaler des pollutions, de recenser la biodiversité marine ou de participer à des sciences participatives. On peut citer par exemple Clean Swell, Ocean Plastic Tracker, ou encore des plateformes comme BioLit ou Reef Check.

Une réserve marine publique est généralement gérée par des organismes gouvernementaux avec une réglementation stricte. En revanche, une réserve marine citoyenne ou communautaire repose avant tout sur l'engagement local, où les habitants participent activement à la gestion, à la surveillance et au suivi scientifique.

Vous pouvez vous engager dans des campagnes de nettoyage des plages, participer à des projets citoyens locaux, réduire votre consommation de plastique, rejoindre des initiatives de surveillance des espèces marines ou encore sensibiliser d'autres personnes à cette problématique environnementale.

Les zones côtières et marines abritent une importante biodiversité, jouent un rôle crucial dans la régulation climatique et sont essentielles pour la pêche, le tourisme et d'autres activités économiques. Leur préservation permet de protéger ces ressources naturelles ainsi que les communautés qui en dépendent.

Les campagnes de nettoyage des plages permettent de collecter des quantités importantes de déchets qui évitent ainsi de polluer l'océan et de nuire à la faune marine. De plus, ces actions sensibilisent davantage les participants à l'importance de préserver leur environnement et incitent à modifier durablement les comportements.

Si vous constatez des situations anormales comme des pollutions importantes ou des dégradations de milieux naturels, n'hésitez pas à en informer immédiatement les autorités locales compétentes (mairie, police municipale, préfecture maritime) ou des associations environnementales locales qui sauront intervenir rapidement.

Vous pouvez inscrire les jeunes à des ateliers pédagogiques, participer en famille à des actions de sensibilisation ou encore les encourager à rejoindre des groupes de jeunes engagés. Aborder le sujet avec du matériel pédagogique ludique (jeux, vidéos, ateliers) rend souvent ces actions plus efficaces et motivantes.

Ces initiatives contribuent à réduire significativement les déchets en mer, restaurent petit à petit des milieux naturels dégradés, renforcent la résilience des écosystèmes côtiers face au changement climatique et permettent le retour ou l'augmentation de certaines espèces marines menacées.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5