Introduction

Aujourd'hui, ouvrir le robinet et boire un verre d'eau paraît tellement banal qu’on ne réalise même plus la chance qu’on a. Pourtant, dans le monde, près de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l’eau potable. C’est énorme, et ça fait réfléchir direct. Parce que derrière ce chiffre, ça veut dire des vies écourtées, des enfants malades, du développement freiné et tout un tas de galères quotidiennes.

L’eau potable, c’est franchement pas qu’un truc sympa à avoir sous la main. Ça conditionne directement ta santé et combien de temps tu vas vivre. Des gamins qui grandissent en buvant de l'eau contaminée chopent des maladies évitables tous les jours. Choléra, diarrhée aiguë, typhoïde, autant de maladies qu'on met vite de côté quand l'eau est saine. Tout simplement parce que l'eau contaminée tue chaque année environ 485 000 personnes, ça reste l’un des problèmes sanitaires les plus mortels au monde.

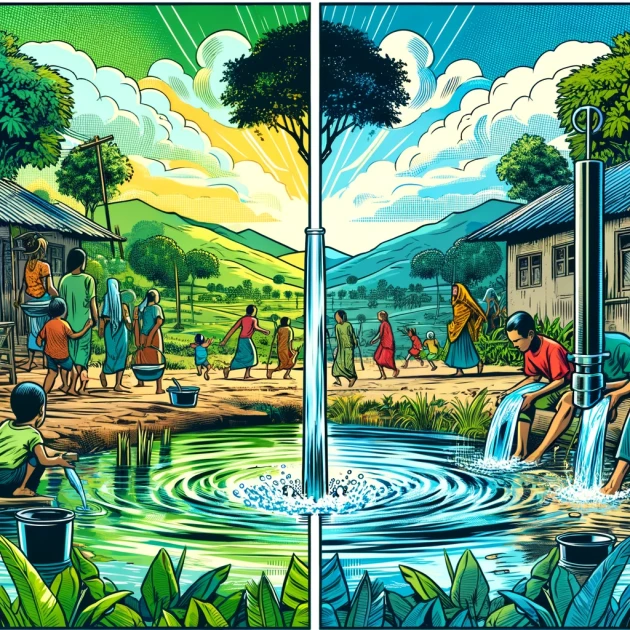

On ne parle même pas seulement de survie ici, mais de qualité de vie. Quand tu as de l'eau potable, t’as plus de temps pour bosser, étudier ou passer du bon temps en famille, plutôt que d’aller chercher de l’eau à des kilomètres. Bref, accéder facilement à l’eau potable fait une vraie différence, pas seulement sur ta santé physique, mais sur tout ton quotidien et comment ta communauté évolue dans le temps.

Forcément, quand l'accès à l'eau potable s'améliore quelque part, on le ressent direct sur l'espérance de vie de la population. Ça se remarque facilement à la baisse de la mortalité infantile et à une meilleure santé générale pour tout le monde. Et, inversement, les zones qui galèrent pour avoir accès à une eau de qualité sont celles où l’espérance de vie est la plus faible.

Mais alors pourquoi tout le monde n'y a pas accès, et comment on améliore ça concrètement ? Voilà exactement ce dont on va parler dans cette page. Entre les chiffres mondiaux, les réels impacts santé, les obstacles qu’on rencontre encore aujourd’hui et les stratégies efficaces pour changer les choses, on va décrypter ensemble pourquoi l’eau potable, ça reste un facteur majeur pour vivre mieux et plus longtemps.

2.2 milliards

Nombre de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à de l'eau potable

272 millions jours d'école manqués

Nombre de jours d'école manqués chaque année en raison de maladies liées à l'eau insalubre

82% maladies diarrhéiques

Pourcentage des cas de maladies diarrhéiques dans le monde sont causés par un accès limité à l'eau potable et à des installations sanitaires insuffisantes

1,5 million décès annuels

Nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans dus à des maladies évitables liées à l'eau et à des installations sanitaires inadéquates

Lien entre l'accès à l'eau potable et l'espérance de vie

Impact de l'eau potable sur la santé

Maladies hydriques et risques associés

Chaque année, environ 830 000 personnes décèdent à cause de maladies liées à l'eau contaminée. La diarrhée figure parmi les plus courantes, touchant surtout les jeunes enfants. Tu bois un verre d'eau douteuse ? Tu risques aussi le choléra, qui provoque une déshydratation sévère en quelques heures seulement sans traitement adéquat. Ce n'est pas tout : la consommation d'eau impropre peut aussi t'exposer à la typhoïde, à l'hépatite A ou encore à des infections parasitaires comme la bilharziose.

Prenons un exemple : en Afrique subsaharienne, la bilharziose touche environ 200 millions de personnes. Elle est transmise par un parasite présent dans l'eau douce contaminée. Et elle peut provoquer des complications lourdes si elle n'est pas traitée, notamment des lésions rénales graves et des troubles neurologiques. Autrement dit, on est loin d'un simple mal de ventre.

Pour éviter concrètement ces maladies hydriques : il ne suffit pas de filtrer visuellement son eau. Le chlore à faible dose, l'ébullition pendant minimum une minute (trois minutes si tu te trouves à haute altitude), ou encore des systèmes simples comme les filtres en céramique ou les pastilles désinfectantes sont des moyens d'assainissement simples, abordables et très efficaces.

Là où l'eau potable est plus disponible, le taux de ces maladies chute immédiatement, ce qui prouve bien à quel point l'accès à l'eau propre est directement lié à une espérance de vie plus longue.

Les bienfaits de l'eau de qualité sur la santé quotidienne

Boire régulièrement une eau de bonne qualité booste clairement notre santé au quotidien. D'abord, ça limite les troubles digestifs—pas mal quand on sait que l'eau contaminée peut entraîner diarrhées ou crampes abdominales. Un exemple concret : d'après l'OMS, l'amélioration de la qualité de l'eau diminue d'environ 35 % les cas de diarrhées sévères dans les régions sensibles.

L'eau pure réduit aussi les problèmes dermatologiques du quotidien (eczéma, irritations cutanées). De nombreux dermatologues conseillent d'ailleurs d'installer des filtres domestiques pour éliminer chlore et polluants chimiques présents dans l'eau du robinet, véritables coupables cachés des irritations cutanées.

Cerise sur le gâteau, une bonne hydratation améliore considérablement les capacités cognitives. Une étude publiée dans la revue "Frontiers in Human Neuroscience" montre qu'un manque d'hydratation peut réduire notre concentration jusqu'à 25 %. Boire régulièrement une eau propre, fraîche et de qualité, c'est donc clairement une astuce pratique pour être plus productif et efficace dans la vie quotidienne.

Prendre l'habitude d'avoir une gourde remplie d'eau filtrée à portée de main est une action simple mais efficace pour tirer tous ces bénéfices.

Conséquences de la pénurie d'eau potable

Risques sanitaires liés à la consommation d'eau contaminée

Boire une eau contaminée, clairement, ce n'est pas anodin. Cela multiplie les risques de choper certaines maladies plutôt désagréables, voire carrément dangereuses. Exemple : la tristement célèbre choléra, une diarrhée aiguë qui peut déshydrater rapidement et être fatale si elle n'est pas traitée dans les heures qui suivent. Une bactérie appelée Vibrio cholerae en est responsable, et elle aime particulièrement les eaux insalubres.

Et la liste ne s'arrête pas là : il y a aussi l'hépatite A, maladie virale qui touche directement ton foie, ou encore la typhoïde, provoquée par la bactérie Salmonella typhi. Les symptômes ressemblent un peu à ceux d'une grosse grippe, sauf qu'elle peut causer des complications très sérieuses si on traîne trop.

Parfois, il suffit d'une simple goutte d'eau contaminée pour attraper la giardiase, qui entraîne des douleurs abdominales et une fatigue constante. Même chose pour la cryptosporidiose, qui se traduit par des crampes, diarrhées intenses et une perte de poids rapide et gênante.

Concrètement, pour éviter ces problèmes, la solution passe souvent par le traitement correct de l'eau à la maison (faire bouillir l'eau au moins une minute permet par exemple d'éliminer beaucoup de micro-organismes). Installer un filtre à domicile est aussi efficace pour écarter ces parasites et bactéries invisibles, mais redoutables. Enfin, petit réflexe concret : vérifier la source d'eau avant de la consommer reste l'habitude la plus simple pour éviter les galères sanitaires derrière.

Impact sur le développement social et économique

Lorsqu'une région manque d'eau potable, il n'y a pas que la santé physique qui prend un coup. Ça impacte directement l'économie locale, notamment parce que les familles dépensent une grosse partie de leur revenu pour acheter de l'eau ou des médicaments afin de traiter les maladies liées à l'eau contaminée. Au Kenya, par exemple, l'UNICEF a constaté que les foyers sans accès direct à l'eau potable peuvent consacrer jusqu'à 20 % de leur budget pour obtenir cette ressource fondamentale, ce qui réduit drastiquement leur capacité à investir dans la scolarisation des enfants ou dans le développement économique familial.

Autre point vachement concret : le temps perdu à collecter de l'eau empêche souvent les femmes et les jeunes filles d'aller à l'école ou d'avoir un emploi rémunéré, limitant ainsi leur autonomie sociale et économique. En Tanzanie, lorsqu'un village bénéficie d'un accès facilité à l'eau potable, la fréquentation scolaire des filles grimpe en moyenne de 12 à 15 % juste parce qu'elles n'ont plus à marcher des heures pour chercher de l'eau chaque jour.

Un accès régulier à une eau potable a aussi un effet domino sur la productivité agricole, surtout dans les régions arides ou semi-arides. Avec un meilleur accès à cette ressource, les petits exploitants peuvent cultiver toute l'année, engranger des récoltes plus régulières et générer ainsi des revenus supplémentaires stables. Un exemple concret : au Sénégal, la mise en place de systèmes de stockage adaptés et de puits améliorés a permis aux communautés rurales locales d'augmenter leurs revenus agricoles de près de 30 % en seulement quelques années.

Résultat positif mais moins évident à première vue : quand l'accès basique à l'eau est garanti, les populations locales ont davantage confiance pour lancer des projets de petite entreprise (par exemple, lieux d'accueil, restauration, transformation alimentaire locale). La disponibilité de cette ressource fondamentale attire aussi parfois les financements externes d'associations, ONG ou investisseurs privés, enclenchant ainsi une dynamique économique vertueuse.

| Faits | Données | Source | Remarques |

|---|---|---|---|

| Impact de maladies liées à l'eau contaminée | 1,8 million de décès par an | OMS (Organisation mondiale de la santé) | Principale cause de maladies diarrhéiques |

| Réduction de la mortalité infantile | 4% à 7% par an | UNICEF | Lien direct avec l'accès à l'eau potable |

| Amélioration de la santé maternelle | Près de 50% moins de risques de complications | Water.org | Impact sur l'accouchement et la santé de la mère |

| Augmentation de l'espérance de vie | Jusqu'à 40 ans de vie supplémentaire | United Nations | Effets à long terme sur les communautés |

Statistiques mondiales sur l'accès à l'eau potable

État actuel de l'accès à l'eau potable dans le monde

À l'heure actuelle, environ 2 milliards de personnes à travers la planète n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre et disponible chez elles. Ça fait presque une personne sur quatre qui se retrouve au quotidien face à une eau potentiellement dangereuse pour sa santé.

Là où ça coince vraiment, c'est surtout dans les zones rurales et les quartiers urbains défavorisés. En Afrique subsaharienne, par exemple, presque la moitié de la population n’a pas d’eau potable directement accessible chez elle. Même au sein de pays plus développés, des fractures profondes persistent entre communautés urbaines aisées et régions rurales isolées.

Un chiffre interpellant : chaque jour, ce sont environ 700 enfants de moins de cinq ans qui meurent à cause de maladies liées à l'eau contaminée. Majoritairement des diarrhées sévères ou du choléra.

Certes, ces vingt dernières années, des progrès ont été faits, avec des améliorations réussies pour fournir l'eau potable à des millions de personnes supplémentaires chaque année. Mais le défi reste colossal. L'explosion urbaine, les conflits et les dérèglements climatiques menacent constamment de ralentir, voire d'inverser, ces avancées. Aujourd'hui plus que jamais, élargir l'accès à une eau saine doit être une priorité mondiale concrète, pas un simple souhait inscrit sur une feuille de route.

Comparaison régionale : disparités et inégalités d'accès

Quand on parle d'accès à l'eau potable, les disparités sont parfois étonnamment grandes selon les régions du monde. Par exemple, en Afrique subsaharienne, seulement 61 % des habitants disposent d’un accès sûr à l'eau potable, contre environ 97 % en Europe. Ça fait quand même un énorme gap. En Amérique latine, on pourrait penser que tout va plutôt bien côté eau, mais malgré un taux global d'accès potable autour de 95 %, certaines communautés rurales isolées peinent à atteindre 60 % d’accès sûr à l'eau potable.

Ce décalage se voit aussi beaucoup en Asie du Sud, comme en Inde ou au Bangladesh, où même si on constate une progression rapide ces dernières décennies, encore près de 134 millions d’habitants utilisent quotidiennement une eau issue de sources contaminées par l'arsenic. Une situation hyper problématique pour la santé publique là-bas.

Et puis même lorsque les chiffres globaux sont bons sur papier, derrière, tu peux avoir de sacrés écarts entre zones urbaines et rurales. En Mongolie, quasiment tous les citadins (plus de 95 %) ont de l'eau potable courante, alors que dans les steppes reculées, certaines familles doivent encore parcourir quotidiennement plusieurs kilomètres pour remplir leurs bidons.

Autre point trop souvent oublié : les populations indigènes. Au Canada, par exemple, les communautés autochtones affrontent encore aujourd'hui un taux de potabilité limité, avec environ 39 % des réserves qui faisaient face récemment à des avis officiels d'ébullition d'eau. Franchement inattendu dans un pays développé comme celui-ci !

Ces écarts montrent une réalité complexe, liée à plein de facteurs locaux, des infrastructures déficientes aux enjeux politiques en passant par les contextes géographiques particuliers. Derrière les données mondiales rassurantes, c’est une toute autre histoire qui se dessine lorsque tu zoomes à l'échelle locale.

20 %

Estimation de la hausse de production agricole grâce à l'accès à l'eau potable

Dates clés

-

1854

Le médecin britannique John Snow identifie l'origine d'une épidémie de choléra à Londres, mettant ainsi en évidence l'importance d'un accès sûr à l'eau potable pour la santé publique.

-

1892

Épidémie de choléra à Hambourg en Allemagne, conduisant à des améliorations majeures dans l'hygiène publique et le traitement de l'eau dans de nombreuses villes européennes.

-

1948

Création de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), visant notamment à améliorer l'accès mondial à une eau potable sûre.

-

1990

Lancement du Programme commun de suivi de l'approvisionnement en eau et assainissement (JMP) par l'OMS et l'UNICEF afin de surveiller les progrès mondiaux vers l'accès universel à l'eau potable.

-

2000

Adoption des Objectifs du Millénaire pour le développement par l'ONU, incluant la réduction de moitié de la proportion de la population sans accès à l'eau potable sûre d'ici 2015.

-

2010

Reconnaissance officielle par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'eau potable comme un droit humain fondamental.

-

2015

Intégration de l'accès universel à l'eau potable sûre et abordable dans les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030.

Effets de l'amélioration de l'accès à l'eau potable sur l'espérance de vie

Réduction de la mortalité infantile

La disponibilité d'eau potable a un impact direct et concret sur la survie des enfants. Selon l'UNICEF, plus de 700 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour à cause de diarrhées causées principalement par une eau insalubre et une mauvaise hygiène. Une eau potable réduit drastiquement la propagation de maladies telles que le choléra, la diarrhée ou la dysenterie, principales responsables de la mortalité infantile dans les pays en développement. On estime qu'un meilleur accès à l'eau potable et un assainissement amélioré peuvent réduire d'environ 45% les décès liés aux maladies diarrhéiques chez les enfants. Une étude du Lancet indiquait par exemple que l'introduction de l'eau potable dans certaines régions rurales d'Afrique subsaharienne avait entraîné une baisse de la mortalité infantile de près de 20% en moins de dix ans. Concrètement, à chaque minute de trajet économisée pour aller chercher de l'eau salubre, les probabilités de survie d'un enfant jeune augmentent significativement, car ses parents ont davantage de temps pour le surveiller et mieux l'alimenter. Ces améliorations sanitaires offrent donc un impact immédiat, clair et net sur la vie et l'avenir des plus jeunes.

Amélioration de la santé maternelle

Un accès simplifié à de l'eau potable propre change la vie des femmes enceintes à bien des égards. Déjà, ça réduit fortement les risques d'infections qui compliquent la grossesse, surtout les diarrhées et le choléra, qui peuvent être fatals chez la mère comme chez le bébé. Concrètement, l'OMS indique que de meilleures normes d'eau potable permettraient d'éviter jusqu'à 25 % des décès maternels dans certaines régions où l'eau est insalubre.

Avoir de l'eau propre à portée de main signifie aussi pour les futures mamans moins de longs trajets exténuants pour aller la chercher, ce qui protège leur grossesse, réduit les risques de fausses couches et d'accouchements prématurés dus au stress physique.

Autre chose à laquelle on ne pense pas forcément : la qualité de l'eau joue directement sur la prévention de l'anémie pendant la grossesse. Comment ? Parce qu'une eau contaminée provoque souvent des maladies intestinales chroniques, qui perturbent profondément l'absorption des nutriments essentiels pour maman et bébé.

En améliorant simplement la qualité de l'eau, tu peux donc faire grimper considérablement les chances d'une grossesse sans complication, d'un accouchement serein, et d'un bébé vigoureux dès ses premiers jours.

Augmentation de l'espérance de vie des communautés

Études d'impact à long terme

Différentes études menées sur plusieurs décennies montrent que fournir aux populations rurales un accès amélioré à l'eau potable a des conséquences durables et très concrètes sur la vie quotidienne. Par exemple, une étude réalisée au Bangladesh sur une période de plus de vingt ans a montré que l'introduction de puits sécurisés dans certains villages avait permis de prolonger l'espérance de vie moyenne des habitants de près de 7 ans par rapport aux régions voisines sans ces infrastructures. Une autre étude menée au Kenya sur une quinzaine d'années a mis en lumière que les communautés ayant bénéficié, dès l'enfance, d'accès régulier à une source d'eau propre affichaient un taux de scolarisation supérieur de près de 25 % à celui des villages dépourvus d’installation adéquate. Au-delà de la survie, l'eau potable accessible entraîne aussi une meilleure nutrition, car les familles peuvent cultiver des légumes et maintenir de petites exploitations agricoles, renforçant ainsi leur autonomie alimentaire à long terme. Ces résultats démontrent clairement qu'investir dans l'eau potable dès maintenant garantit des bénéfices concrets et durables pour les générations à venir.

Impact quantifiable sur l'âge moyen de décès

Des projets menés par l'OMS dans plusieurs villages africains ont montré qu'après l'installation de systèmes fiables d'eau potable, l'âge moyen de décès est remonté sensiblement de 7 à 15 ans selon les régions. À Kitui, au Kenya par exemple, après avoir installé des puits sécurisés, la moyenne d'âge au décès est passée de 48 à près de 60 ans en une quinzaine d'années seulement. Même chose en Bolivie, où le gouvernement a amélioré l'accès à l'eau propre dans le département d'Oruro : l'âge moyen de décès y a progressé de presque 10 ans. Concrètement, remplacer l'eau contaminée par une source potable agit comme un accélérateur direct sur l'espérance de vie réelle des populations concernées.

Le saviez-vous ?

En moyenne, chaque euro investi dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable permet d'économiser environ 4 euros en coûts médicaux et en amélioration des conditions économiques et sociales dans les communautés concernées (source : Organisation Mondiale de la Santé).

Selon les Nations Unies, près de 2 milliards de personnes dans le monde utilisent une source d'eau potable contaminée par des matières fécales, ce qui les expose à un risque élevé de contracter des maladies graves comme le choléra ou la dysenterie.

Un individu moyen en Europe consomme entre 120 et 150 litres d'eau potable par jour tandis qu'un habitant de région subsaharienne doit parfois se contenter de moins de 20 litres quotidiens.

Près de 80 % des maladies observées dans les pays en voie de développement sont liées à la consommation d'eau non potable ou à des problèmes d'assainissement inadéquats.

Les principaux obstacles à l'accès à l'eau potable

Problèmes d'infrastructures

Dans plein de régions reculées, les infrastructures vieillissantes ou mal adaptées sont l'un des principaux freins à l'accès à l'eau potable. Des réseaux vétustes, parfois construits il y a plusieurs décennies, souffrent de fuites ou de ruptures fréquentes, entraînant une perte allant parfois jusqu'à 50 % de l'eau traitée. Dans d'autres cas, il y a bien une infrastructure existante, mais elle repose sur une technologie trop complexe ou inadaptée aux réalités locales, comme des pompes électriques installées là où l'accès à l'électricité est limité ou inexistant.

Autre enjeu : l'entretien des équipements déjà en place. Faute de financement ou de main-d'œuvre qualifiée disponible à proximité, les réparations peuvent prendre des semaines, voire ne jamais arriver. Résultat : certaines structures censées fournir de l'eau potable deviennent inutilisables rapidement après leur inauguration.

Et puis, il y a aussi le problème spécifique des grandes villes en pleine croissance, où la population augmente plus vite que la capacité des gouvernements à étendre les réseaux d'eau. On voit alors se développer des quartiers entiers non raccordés aux canalisations officielles. Ces bidonvilles ou zones périphériques deviennent dépendants de solutions précaires tels que le ravitaillement par camion-citerne ou l'utilisation de puits informels souvent contaminés.

Même lorsque les investissements existent, les infrastructures restent vulnérables aux catastrophes naturelles. Exemple marquant : en Haïti, après le séisme de 2010, de nombreux systèmes d'approvisionnement ont été complètement détruits ou endommagés, laissant des milliers d'habitants sans accès à l'eau potable pendant des mois.

Enjeux économiques et politiques

Quand on parle d'eau potable, il y a souvent une grosse histoire de priorités économiques. Construire des infrastructures de qualité coûte cher : par exemple, pour donner une idée précise, selon la Banque Mondiale, il faudrait investir environ 150 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour assurer un accès universel à l'eau potable dans le monde entier. Or, certains gouvernements préfèrent diriger ces ressources vers des secteurs jugés plus rentables à court terme, comme l'industrie ou le tourisme.

Dans des pays où les inégalités économiques sont fortes, ce problème devient politique. Des zones rurales ou des périphéries urbaines défavorisées peuvent être complètement négligées dans les investissements destinés à l'approvisionnement en eau potable. C'est une question de pouvoir et d'influence. D'ailleurs, selon un rapport de l'OMS, les personnes issues des 20 % les plus riches ont deux fois plus de chance d'avoir un accès sécurisé à l'eau potable par rapport aux 20 % des plus pauvres.

Le sujet de l'eau potable peut même tourner à une vraie lutte de pouvoir. Certaines régions partagent des ressources hydriques (comme des fleuves ou des nappes phréatiques) entre plusieurs pays. Ça entraîne souvent des tensions politiques importantes, voire des conflits diplomatiques. Exemple très parlant : l'Égypte et l'Éthiopie s'opposent depuis plusieurs années à propos du barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu, entraînant des inquiétudes en Égypte sur la quantité d'eau disponible pour sa population.

Autre réalité concrète : privatiser ou ne pas privatiser l'eau ? Tout dépend des pays et de leur tradition politique, mais la privatisation a pu entraîner dans certains cas une hausse du coût de l'eau potable, mettant hors de portée des ménages les moins aisés une ressource pourtant essentielle. Un cas célèbre est celui de Cochabamba en Bolivie, où la privatisation a mené en 2000 à de violentes manifestations, donnant lieu à ce qu'on a appelé la "Guerre de l'eau".

Ces cas montrent une chose : garantir un accès équitable à l'eau potable n'est jamais simplement une question technique, mais aussi, et surtout, une histoire de choix économiques et politiques bien réels.

Facteurs environnementaux et climatiques

Quand on parle d'accès à l'eau potable, on oublie souvent l'importance directe des changements climatiques sur les ressources en eau disponibles. Par exemple, la fonte accélérée des glaciers dans l’Himalaya menace directement l'approvisionnement en eau douce de près d'1,9 milliard de personnes en Asie. À certains endroits, ces glaciers pourraient perdre jusqu’à un tiers de leur masse avant 2100, laissant des régions entières sans ressources suffisantes.

Le truc, c'est que la sécheresse n’est pas seulement une question de désert qui avance. L'agriculture intensive aggrave le problème en asséchant les nappes phréatiques. Prenons l'exemple du bassin du Colorado aux USA : aujourd'hui, il est tellement sollicité que le fleuve peine à atteindre la mer, diminuant l'accès à l'eau potable dans plusieurs zones voisines.

Inversement, des épisodes extrêmes d'inondations, dont la fréquence augmente, contaminent souvent les réserves existantes d’eau potable en y apportant polluants et bactéries. Au Bangladesh notamment, environ 35 millions de personnes subissent régulièrement ces contaminations après les moussons violentes.

Autre problème concret : la montée des océans menace directement les aquifères côtiers, avec le risque très réel d'intrusion d'eau salée. Aux Maldives, certaines îles ont déjà perdu leur principale source d'eau potable souterraine, obligeant les habitants à dépendre totalement du dessalement coûteux ou bien d'avoir recours à l’importation d'eau potable.

37% pénurie d'eau en 2050

Pourcentage de la population mondiale prévue à vivre dans des zones confrontées à une pénurie d'eau en 2050

128 milliards de dollars

Bénéfices économiques potentiels par an si l'accès à l'eau potable était universel

4.3 fois le retour sur investissement

Estimation du retour sur investissement pour chaque dollar investi dans l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement

3 fois

Les femmes et les filles passent jusqu'à trois fois plus de temps à collecter de l'eau dans les régions sans accès à l'eau potable

80% augmentation des charges quotidiennes

Pourcentage des tâches ménagères liées à l'eau qui incombent généralement aux femmes dans les régions sans accès à l'eau potable

| Pays | Pourcentage d'accès à l'eau potable | Espérance de vie (années) |

|---|---|---|

| France | 100% | 82.5 |

| Chad | 52% | 54.2 |

| Inde | 88% | 69.4 |

Stratégies pour améliorer l'accès à l'eau potable

Projets d'infrastructures

Construction de puits et de systèmes d'approvisionnement

Installer des puits est une solution concrète pour fournir de l'eau potable à des communautés isolées. Creuser un puits équipé d'une pompe manuelle coûte typiquement entre 4 000 et 12 000 euros, selon la profondeur nécessaire et la géologie du terrain. Les puits modernes utilisent souvent des pompes solaires : pas besoin d'électricité traditionnelle, c'est moins cher sur le long terme, et ça marche même dans les endroits reculés ou hors réseau.

Côté systèmes collectifs, les réseaux communautaires alimentés par gravité fonctionnent bien dans les régions vallonnées : l'eau de source captée en altitude descend toute seule vers les villages. Par exemple, au Népal, le projet d'eau potable Lalitpur a permis à plus de 10 000 personnes d'obtenir une eau potable fiable simplement grâce à ce type de système gravitaire, sans électricité ni énergie de pompage.

Après l'installation d'un puits ou d'un réseau, le point important pour éviter l'échec futur, c'est la gestion locale : former un comité villageois responsable des réparations simples, ainsi qu'un petit fonds d'entretien — quelques centimes par habitant chaque mois suffisent généralement pour assurer l'entretien régulier du puits.

Et un détail qui fait la différence : choisir l'emplacement du puits proche d'habitations, mais pas trop près des latrines ou des élevages, pour éviter toute contamination risquée. On parle généralement d'une distance minimale de 30 mètres par rapport à tout potentiel polluant.

Innovation et nouvelles technologies adaptées

Quand il s'agit d'assurer l'accès à une eau potable, quelques innovations sympas font vraiment la différence. Par exemple, la technologie solaire pour purifier l'eau cartonne dans certaines régions reculées. Le concept ? Une lampe UV alimentée par de petits panneaux solaires élimine en quelques secondes jusqu'à 99,9 % des virus et bactéries, sans même utiliser de produits chimiques !

Il y a aussi les LifeStraw, petites pailles filtrantes qui font fureur chez les voyageurs et ONG : elles rendent potable l'eau de sources douteuses instantanément en éliminant parasites et impuretés. C'est simple et rapide— tu trempes la paille et tu bois direct.

Autre techno qui a fait ses preuves concrètement : les systèmes de collecte et de purification des eaux de pluie. Les cuves intelligentes équipées de capteurs mesurent la qualité en temps réel, alertent si nécessaire via une appli mobile et filtrent l'eau pour l'utilisation directe. C'est pas sorcier, mais ça change la vie dans des zones où l'accès à l'eau de qualité est limité.

Enfin, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) est une solution prometteuse pour optimiser la distribution d'eau dans les villes saturées. En analysant les consommations et en détectant automatiquement les fuites, on voit des économies de 20 à 30 % sur les volumes d'eau perdus. Pas négligeable du tout !

Foire aux questions (FAQ)

Les effets sont multiples : réduction significative de la mortalité infantile, amélioration de la santé générale, diminution des absences scolaires pour maladie, meilleure qualité de vie et hausse de la productivité économique. Ces effets se traduisent directement par une augmentation de l'espérance de vie moyenne de la population concernée.

Pour déterminer si l'eau est potable, il faut vérifier certaines caractéristiques : elle devrait être claire, inodore, incolore et sans goût désagréable. Néanmoins, la potabilité effective d'une eau doit être certifiée par des analyses microbiologiques et chimiques effectuées en laboratoire ou par les services sanitaires locaux.

Consommer une eau contaminée expose principalement aux maladies hydriques, telles que la diarrhée, le choléra, l'hépatite A, la polio ou encore la typhoïde. Ces maladies peuvent avoir des conséquences graves, surtout chez les enfants et les personnes vulnérables.

Les régions d'Afrique subsaharienne et certaines parties d'Asie du Sud sont particulièrement touchées par ce problème, avec des millions de personnes qui manquent quotidiennement d'accès à une source d'eau potable sûre et fiable.

Oui, plusieurs technologies faciles à mettre en place existent, telles que les filtres en céramique, les comprimés de purification à base de chlore, les procédés de filtration au sable ou encore la désinfection solaire de l'eau (méthode SODIS). Ces méthodes sont souvent économiques, faciles à utiliser et accessibles aux communautés rurales ou isolées.

Selon l'OMS et l'UNICEF, environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à une source d'eau potable sûre (chiffres 2023). Cela représente près d'une personne sur quatre à l'échelle mondiale.

Parmi les obstacles principaux, on retrouve le manque d'infrastructures adéquates, les contraintes économiques et politiques, le changement climatique, les catastrophes naturelles, ainsi que les conflits qui empêchent souvent le développement ou la reconstruction des infrastructures hydrauliques.

Vous pouvez soutenir ces projets en participant à des dons auprès d'organismes reconnus comme l'UNICEF, WaterAid, Solidarités International, Action Contre la Faim ou encore par un engagement citoyen via des campagnes de sensibilisation et d'action communautaire.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5