Introduction

Définition de l'équité sociale dans le contexte de l'eau potable

L'équité sociale, quand on parle d'eau potable, ça revient à assurer que chacun puisse avoir un accès juste et équitable, peu importe son statut social, économique, son sexe ou son emplacement géographique. Typiquement, c'est s'assurer que dans un même pays, on n'observe pas une situation où les quartiers aisés ont accès 24h/24 à de l'eau de qualité, tandis que les zones rurales ou périphériques galèrent avec des coupures fréquentes ou une eau de moindre qualité. Concrètement, cela signifie gérer les services d'eau de manière à ce que les groupes vulnérables—femmes et jeunes filles, minorités ethniques, familles à faibles revenus—soient spécifiquement pris en compte dans la répartition des ressources et les politiques de tarification. L'équité sociale inclut aussi le fait que les communautés locales doivent avoir leur mot à dire sur comment l'eau est gérée chez elles, histoire qu'elles puissent adapter ces services à leurs besoins réels plutôt que de recevoir une solution toute faite décidée ailleurs.

2.2 milliards

Environ 2.2 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d'un accès régulier à l'eau potable.

2.2 milliards

Il y a environ 2,2 milliards de personnes qui manquent d'accès basique à l'eau potable.

1 million

Chaque année, environ 1 million de personnes meurent de maladies liées à l'eau insalubre et au manque d'assainissement.

60 %

Environ 60% de la population mondiale, soit 4.5 milliards de personnes, vit sans un assainissement adéquat pour une gestion sûre des excréments.

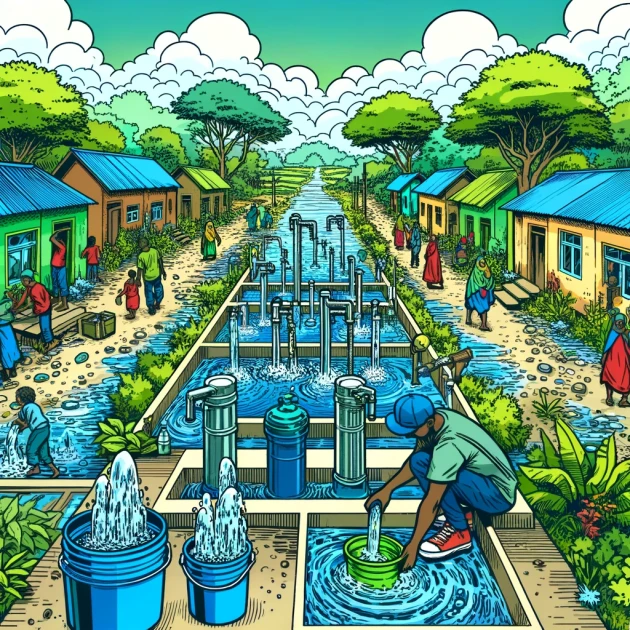

Importance d'une approche communautaire durable

S'appuyer sur la communauté locale produit des résultats concrets et durables en matière d'accès à l'eau potable. Quand les habitants participent activement à chaque stade des projets, les installations sont mieux adaptées à leurs besoins réels. Ça évite les erreurs classiques comme la construction de systèmes coûteux mais inadaptés au quotidien des utilisateurs.

Une étude menée au Kenya a montré que la durée de vie des puits s’améliore considérablement quand les communautés locales gèrent directement leur entretien : environ 90 % des installations restent opérationnelles après cinq ans, contre moins de la moitié quand une gestion externe stricte est imposée.

Impliquer les habitants, ça veut dire aussi valoriser leur savoir-faire traditionnel. Souvent, ils maîtrisent très bien leur environnement, connaissent les conditions climatiques et géologiques précises et savent quelles solutions techniques marcheront le mieux sur le terrain.

De plus, développer une approche communautaire permet aussi de sensibiliser efficacement les habitants aux pratiques sanitaires appropriées. Quand les voisins ou les membres de la famille expliquent eux-mêmes l’importance de bien traiter l’eau, le message passe mieux. Ça diminue le nombre de maladies liées à une eau contaminée.

Enfin, quand une communauté prend pleinement la main sur son projet d’eau, elle devient plus autonome économiquement aussi. Certaines localités ont ainsi développé des petits systèmes de tarification solidaires, où chacun paie selon ses ressources et le surplus finance l'entretien régulier des installations. Ce modèle assure à la fois la longévité du système et son accessibilité à tous : bref, une vraie équité en pratique.

Les Inégalités d'Accès à l'Eau Potable : Un Panorama Mondial

Disparités entre zones rurales et urbaines

Les gens des zones rurales ont en général un accès bien plus limité à l'eau potable que ceux qui vivent en ville. Selon l'UNICEF et l'OMS, environ 8 habitants ruraux sur 10 sans eau potable vivent dans les régions rurales. Les investissements en infrastructures atteignent en priorité les villes, laissant de côté les villages isolés où les systèmes d'eau vieillissants tombent souvent en panne sans réparation. Concrètement, une personne vivant en milieu urbain peut obtenir en moyenne jusqu'à 100 litres d'eau potable par jour facilement, alors qu'en zone rurale d'Afrique subsaharienne, certains ménages doivent se débrouiller avec à peine moins de 20 litres de mauvaise qualité. Au Mexique, par exemple, Mexico bénéficie d'un approvisionnement en eau principalement souterrain, tandis que dans les campagnes mexicaines, près de 40 % des familles doivent parfois parcourir plus d'un kilomètre à pied pour remplir leurs bidons d'eau à partir de points d'eau communs. L'inégalité ne s'arrête pas là : la qualité aussi est touchée. Dans les villages isolés du Bangladesh, l'eau est fréquemment contaminée à l'arsenic, alors que dans les villes voisines équipées de réseaux modernes, ces situations sont bien plus rares. Ces écarts ont des conséquences réelles : les personnes rurales consacrent chaque jour plusieurs heures à des corvées d'eau, réduisant leur temps disponible pour des activités économiques ou éducatives.

Genre et accès à l'eau : impacts spécifiques sur les femmes et les filles

Dans beaucoup de régions rurales d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, la corvée quotidienne d'eau potable repose très largement sur les épaules des femmes et des filles. Certaines passent jusqu'à 6 heures par jour à parcourir de longues distances pour remplir leurs bidons. Ce temps perdu, c'est autant d'heures en moins pour aller à l'école ou travailler, ce qui bloque pas mal de perspectives personnelles et professionnelles.

Sans accès à des installations privées adéquates, se soulager ou gérer dignement leurs règles représente aussi une contrainte énorme. En Inde, près de 23 % des adolescentes quittent complètement l'école à cause du manque d'infrastructures adaptées à leur hygiène menstruelle. Et ce n'est pas seulement une question d'éducation : elles s'exposent à davantage de risques sanitaires comme infections urinaires régulières suite à ces restrictions d'accès à l'eau et aux toilettes.

Sur le terrain économique, ces problèmes d'accès impactent directement leur indépendance financière. En Tanzanie, une étude de 2019 a révélé que la facilitation d'accès durable à l'eau potable près des habitations augmente de près de 20 % les revenus des femmes qui peuvent alors consacrer plus de temps à des activités économiques locales, comme le commerce ou l'artisanat.

Certaines communautés locales prennent heureusement conscience de tout ça et mettent en place des initiatives spécifiques qui impliquent directement les femmes dans la gestion communautaire de l'eau. Par exemple, au Népal, des comités communautaires d'eau potable imposent une représentation minimum féminine de 33 %, ce qui leur permet de mieux faire prendre en compte leurs réalités quotidiennes : où placer les fontaines publiques, comment gérer les points d'eau, etc. Le résultat ? Les systèmes installés sont beaucoup plus adaptés aux besoins réels des familles et durent bien plus longtemps.

Impact socio-économique des inégalités en eau potable

Quand l'eau potable manque ou reste difficile d'accès, ce sont les plus pauvres qui en paient le prix le plus cher. En Afrique subsaharienne par exemple, ils déboursent parfois jusqu'à 10 à 20 fois plus cher pour acheter l'eau vendue au détail que les habitants aisés raccordés à un robinet chez eux.

Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par ces pénuries d'eau : elles passent souvent des heures chaque jour à parcourir des kilomètres juste pour ramener quelques bidons chez elles. Temps perdu pendant lequel les filles ne vont pas à l'école, et les femmes n'ont aucune possibilité de travailler pour gagner un revenu supplémentaire. D'après une estimation de la Banque mondiale, cette corvée quotidienne pour l'eau représenterait à elle seule environ 40 milliards d'heures de travail perdues par an sur le continent africain. Une énergie précieuse gâchée, qui pourrait être utilisée autrement pour améliorer les conditions de vie des familles concernées.

Cette inégalité d'accès à l'eau creuse un fossé social : elle freine l'éducation, entretient la pauvreté et aggrave même la malnutrition. Selon l'OMS, environ 50 % des cas de malnutrition infantile dans les régions concernées sont directement liés à l’absence d’accès à une eau potable sûre et à un assainissement correct. Quand l'eau potable devient accessible et abordable, on voit clairement les communautés s'en sortir économiquement bien mieux : moins de maladies à gérer, plus de temps consacré à l'éducation, au travail et même au développement de petites entreprises.

Et puis soyons honnêtes, pour les familles très pauvres, une hospitalisation due à une maladie liée à l'eau contaminée est souvent synonyme de catastrophe financière. Au Cameroun par exemple, traiter une diarrhée sévère chez un enfant peut fréquemment coûter à une famille jusqu'à un tiers de son revenu mensuel total. Un cercle vicieux qui pousse encore un peu plus dans la pauvreté celles et ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts.

| Projet | Pays | Description de la solution |

|---|---|---|

| Programme SAWA | Kenya | Installation de systèmes de récupération d'eau de pluie dans les écoles pour améliorer l'accès à l'eau potable pour les enfants. |

| Projet Gram Vikas | Inde | Mise en place de toilettes et de salles de bains avec accès à l'eau potable dans les villages ruraux, favorisant l'hygiène et la dignité. |

| Projet Aguajira | Colombie | Utilisation de systèmes de filtration d'eau à base de plantes pour fournir de l'eau potable aux communautés des zones arides. |

Les Obstacles à l'Équité Sociale dans l'Accès à l'Eau

Barrières économiques et financières

Pas besoin d'aller très loin pour constater que le principal souci, c'est l'argent. Beaucoup de communautés n'arrivent tout simplement pas à réunir les fonds initiaux nécessaires pour installer des systèmes d'eau potable, même basiques. Par exemple, un puits communautaire amélioré coûte souvent entre 3 000 et 15 000 euros selon la profondeur et les matériaux ; pour certaines communautés rurales, c'est totalement hors-budget.

Mais le vrai problème, c'est l'accès au crédit. Dans beaucoup de pays en développement, les institutions financières considèrent souvent que les projets communautaires comme l'eau potable sont trop risqués ou peu rentables. Résultat, les communautés se retrouvent sans prêt bancaire et sans alternative financière viable. Les petits prêts à taux réduit ou les systèmes de microcrédit spécifiquement dédiés à l'eau sont encore trop rares.

Du coup, les ménages se rabattent parfois sur l'eau vendue en bidons par des revendeurs privés. Et ça, c'est vraiment cher, entre 10 à 20 fois le prix moyen de l'eau fournie par un réseau public. Une véritable double peine : pauvres et obligés de payer leur eau encore plus cher…

Enfin, l'autre équipe d'obstacles économiques, c'est tout ce qui concerne la maintenance sur le long terme. Au départ, on arrive à trouver quelques aides internationales pour financer l'installation d'une pompe ou d'un filtre communautaire. Mais une fois le projet lancé, les fonds manquent souvent cruellement pour les réparations, la pièce de rechange ou la gestion au quotidien. Résultat : des équipements abandonnés dès la première panne sérieuse.

Contraintes politiques et institutionnelles

Les projets communautaires d'accès à l'eau potable coincent souvent à cause des histoires de responsabilités floues et du manque de cohérence entre différents services publics. Par exemple, dans certains pays, l'eau potable est gérée à la fois par le ministère de la santé, celui de l'agriculture et même parfois par l'administration territoriale. Cette fragmentation institutionnelle embrouille tout le monde : qui doit financer, qui encadre, et surtout, qui rend des comptes quand ça ne marche pas ?

Même quand les communautés arrivent à se mobiliser, les processus administratifs prennent souvent une éternité. Imaginez, il a fallu près de 4 ans à un village du Kenya, en 2017, pour obtenir l'autorisation d'installer une simple pompe à eau parce que les documents dormaient sur une pile dans les bureaux régionaux. Autre problème commun : des stratégies nationales centralisées qui tombent comme un cheveu sur la soupe, sans tenir compte des besoins réels sur le terrain. En 2018 en Inde, certains projets d'adduction d'eau ont été construits à la va-vite, sans consulter les communautés — résultat, des installations à l'abandon six mois plus tard.

Enfin, les enjeux politiques locaux peuvent aussi saboter les initiatives. Quand l'accès à l'eau devient un outil de clientélisme, les ressources sont distribuées selon les affinités politiques plutôt que les réels besoins humains. Un rapport du PNUD en 2016 relevait que dans certaines zones rurales du Sénégal, la priorité pour les installations hydrauliques allait souvent à des villages proches d'autorités locales influentes. L'eau devient alors une arme politique, et non plus un droit pour tous.

Défis techniques et environnementaux

Équiper une communauté en eau potable, ça peut vite devenir galère quand les nappes phréatiques sont profondes ou polluées. Par exemple, certaines régions au Bangladesh connaissent des problèmes graves liés à la contamination naturelle à l'arsenic dans les puits peu profonds : environ 20 millions de personnes en consomment sans le savoir. Dans d'autres contextes, c'est la salinité le souci majeur, comme dans les îles du Pacifique, où l'eau douce est souvent mélangée avec de l'eau de mer à cause de la montée du niveau des océans.

L'installation et l'entretien de systèmes techniques peut aussi poser problème. Un puits profond équipé d’une pompe motorisée peut avoir l'air cool au départ, mais si personne sur place ne peut la réparer quand elle tombe en panne ou fournir les pièces de rechange nécessaires, tout tombe à l'eau assez vite. D'ailleurs, selon plusieurs études de terrain, près d'un tiers des pompes installées en Afrique subsaharienne ne fonctionnent plus après seulement quelques années, faute de maintenance adéquate.

Et puis la variabilité climatique complique encore tout ça. Certains pays, comme le Maroc, enregistrent des sécheresses de plus en plus fréquentes et sévères, mettant à rude épreuve la disponibilité durable de l'eau potable. Entre les épisodes de sécheresse et les précipitations intenses qui contaminent les points d'eau avec des bactéries ou des résidus agricoles, assurer une eau propre et stable devient carrément difficile.

Sans oublier que l'épuisement des sources locales aggrave la situation : on pompe souvent trop, trop vite, sans avoir étudié sérieusement comment les réserves souterraines pourraient se recharger naturellement. Résultat : des nappes phréatiques surexploitées, par exemple dans le bassin du Sahel, qui ne se renouvellent pas assez vite face au rythme soutenu des prélèvements communautaires.

27 %

Seulement 27% de la population mondiale urbaine a accès à des services d'assainissement gérés en toute sécurité.

Dates clés

-

1977

Conférence des Nations Unies sur l'eau à Mar del Plata, reconnaissance internationale du droit à l'accès à l'eau potable comme fondamental.

-

1992

Conférence de Rio sur l'environnement et le développement durable, mise en avant de la gestion durable et solidaire des ressources en eau.

-

2000

Déclaration des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), incluant l'objectif de réduire la proportion des populations sans accès à l'eau potable d'ici 2015.

-

2010

Reconnaissance explicite par l'Assemblée Générale des Nations Unies de l'eau potable et de l'assainissement comme des droits humains fondamentaux.

-

2012

Conférence Rio+20 : engagement mondial renouvelé envers l'équité sociale et la gestion durable des ressources en eau, avec un accent sur la participation des communautés locales.

-

2015

Définition des Objectifs de Développement Durable (ODD), dont l'objectif n°6 visant à assurer un accès universel et équitable à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030.

-

2016

Mise en place de stratégies communautaires réussies comme la gestion communautaire de l'eau à travers des pompes manuelles durables au Malawi, récompensée internationalement.

-

2019

Sommet des Nations Unies sur l'action climatique, mettant en avant les liens entre justice climatique, équité sociale et accès durable aux ressources hydriques.

Solutions Communautaires Durables : Principes et Avantages

Autonomisation des communautés locales

Renforcer le pouvoir décisionnel des groupes locaux, ça change tout : concrètement, en Inde, dans l'État du Gujarat, la gestion de l'eau par les communautés a boosté la couverture en eau potable de 30 à 70 % en quelques années. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une communauté détient réellement les clés du projet, elle se sent responsable et concernée, et le taux d'entretien des infrastructures grimpe en flèche.

Au Sénégal par exemple, les villages du projet PEPAM (le Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du Millénaire) décident eux-mêmes quelles zones desservir en priorité et participent activement à la gestion financière. Résultat : baisse considérable des pannes et des coupures d'eau, bénéfices économiques locaux directs, et surtout moins de dépendance à des techniciens extérieurs.

Autre fait sympa, en Colombie, des conseils communautaires de l'eau ("acueductos comunitarios") prennent directement le relais là où le gouvernement central ne suit pas. Ces conseils gèrent eux-mêmes, au quotidien, l'approvisionnement en eau potable pour des milliers de familles. Ils créent aussi des emplois locaux, en formant des jeunes à la maintenance des systèmes d'eau.

Donner aux communautés la possibilité de fixer elles-mêmes des tarifs équitables et adaptés à leur revenu est efficace aussi : la récupération des coûts est meilleure, et personne ne se sent exclu. Ça marche particulièrement bien dans les régions rurales d'Éthiopie, où des comités villageois décident ensemble du tarif à payer, réduisant ainsi le gaspillage tout en gardant l'eau abordable pour tous.

Renforcement des capacités locales

Former et embaucher des techniciens locaux plutôt que des experts externes coûte en moyenne 40 % à 60 % moins cher sur le long terme et rend les systèmes plus robustes face aux pépins techniques. Des exemples à Madagascar montrent que lorsqu'on forme spécifiquement des femmes à gérer et réparer les installations hydrauliques, les pannes diminuent significativement—jusqu'à 40 % de moins d'interruptions que dans des projets similaires sans femmes impliquées activement. Les communautés où l'on met en place des ateliers pratiques réguliers sur la réparation et l'entretien voient la durée de vie de leurs systèmes d'eau potable prolongée de plusieurs années.

Autre point qui paye vraiment sur le terrain, c'est la formation à la comptabilité basique : tenue de cahiers, gestion simplifiée des sommes récoltées. En Guinée, de petites coopératives locales ont réussi à autofinancer progressivement l'extension et l'entretien régulier de leurs infrastructures, grâce à quelques sessions de formation financière élémentaire.

Enfin, au-delà des aspects purement techniques ou financiers, renforcer la capacité de négociation et de plaidoyer auprès des autorités locales s'avère important. Au Kenya, des formations sur les droits à l'eau ont permis à plusieurs villages de négocier directement avec les autorités municipales et d'obtenir du soutien logistique ou financier supplémentaire. Une manière concrète de donner à la communauté les moyens de mieux gérer leur accès à l'eau potable sur le long terme.

Technologies appropriées pour un accès durable

Systèmes de collecte d'eau de pluie

Installer des cuves de récupération individuelles, c'est bien, mais créer un système commun bien pensé, c'est mieux. En Inde, par exemple, dans le Rajasthan, on a relancé les "johads", ces bassins traditionnels qui captent et stockent les précipitations pendant la mousson. Résultat : des communautés locales autonomes en eau, des nappes phréatiques rechargées, et des agriculteurs qui s'en sortent mieux pendant les sécheresses.

Concrètement, ça marche comment ? On choisit une zone naturellement favorable à la collecte (comme une pente ou un endroit facile d'accès pour la communauté), on aménage correctement la surface pour éviter les pollutions, puis on installe une cuve (bétonnée ou en plastique alimentaire sans BPA) assez grande pour les besoins du village. Pour garder l'eau chouette à boire, penser aux pré-filtres simples, genre sable ou gravier, directement avant l'entrée dans la cuve — c'est pas cher et ultra efficace.

Une fois en place, ces installations coûtent pas grand chose à entretenir. Côté actionnable, pour que ça dure, c'est essentiel de former des habitants (mieux vaut plusieurs personnes, question d'éviter les absences ou départs) pour vérifier régulièrement l'état des gouttières et retirer les feuilles ou l'accumulation de débris.

Petit tuyau technique sympa : certains projets en Ouganda utilisent des capteurs bon marché placés directement dans le réservoir pour prévenir via SMS quand les niveaux d'eau baissent trop vite ou qu'une maintenance est nécessaire. C'est pas une usine à gaz à mettre en place, mais ça aide franchement à assurer une disponibilité continue d'eau potable.

Pompes manuelles et puits communautaires améliorés

Installer des pompes manuelles adaptées, comme la fameuse pompe India Mark II très répandue en Afrique et en Asie, change vraiment la donne dans les villages. Ça permet aux habitants d'accéder à une eau propre sans devoir parcourir des kilomètres tous les jours.

Pour que ça marche vraiment bien, il ne suffit pas juste d'avoir un puits ou une pompe. Il est important d’impliquer des équipes locales, formées aux réparations et opérations basiques. Exemple vécu : au Malawi, l'initiative "Afridev" a fait former des villageois pour l'entretien des pompes. Résultat ? Les pannes ont baissé drastiquement et l'eau potable était dispo en quasi-permanence.

Autre point concret : beaucoup de projets optent pour des puits améliorés, avec des couvercles, des margelles surélevées et des systèmes de drainage adéquats. Éviter la contamination par l'eau stagnante ou les déchets, c'est essentiel. Au Sénégal par exemple, dans la région de Louga, des villages ont construit des puits améliorés avec la participation directe des communautés. Non seulement plus d’eau polluée, mais ces puits sont encore en bon état des années après.

Dernier conseil actionnable : associer chaque point d'eau avec un petit comité local chargé de la gestion régulière. Ce "mini-gouvernement" de l’eau permet de lever de petites contributions financières pour financer les réparations à venir et assurer la pérennité du truc. Les exemples concrets au Burkina Faso prouvent que ça fonctionne carrément bien.

Filtres à eau à bas coût et faciles à maintenir

Dans les solutions bien concrètes, des initiatives comme le filtre LifeStraw ou encore les filtres en céramique d'argile colloïdale changent bien la donne sur le terrain. Le LifeStraw Family, par exemple, c’est simple : il élimine quasiment toutes les bactéries (99,99 %), les virus (99,9 %) et les parasites grâce à sa technologie à fibre creuse. Pas besoin d’électricité ni de piles, et surtout pas besoin de compétences techniques poussées : il suffit de verser l’eau sale dedans, de pomper tranquillement à la main et hop, de l’eau potable directement prête à boire. Et puis, ça coûte pas cher à utiliser : avec un seul filtre, on peut purifier l'eau pour une famille entière pendant environ 3 ans.

Même esprit pour les filtres en céramique fabriqués localement – par exemple au Cambodge, au Guatemala ou au Kenya. Ces filtres utilisent souvent de l’argile mélangée à de la sciure activée ou même du charbon actif. Quand on chauffe la poterie, ça brûle et crée des micro-canaux qui filtrent naturellement. Résultat, fini les bactéries et la plupart des parasites. Bonus : comme ils sont fabriqués localement, ces filtres soutiennent l'économie locale, génèrent des emplois et font jouer le savoir-faire artisanal. La maintenance, c’est juste de nettoyer régulièrement la céramique, rien de technique ni coûteux. Des études comme celle menée par Potters for Peace montrent que ces filtres diminuent les maladies diarrhéiques de manière significative dans les villages équipés.

Il y a aussi l'exemple du filtre à sable biosable, une solution ingénieuse utilisée à grande échelle notamment au Népal ou en Haïti. Le principe : de l'eau traverse lentement du sable spécialement préparé, une couche de gravier et une couche biologique (une couche naturelle de micro-organismes). Rien de compliqué, mais hyper efficace : facile à installer, aucun produit chimique nécessaire, coût très faible à l'entretien (juste un peu de nettoyage du sable une à deux fois par an), et ça réduit à plus de 95 % les agents pathogènes. Le gros avantage, c’est que ces filtres tiennent sur plusieurs années sans difficulté.

Bref, ces approches simples mais astucieuses montrent qu’avec peu de moyens et quelques connaissances accessibles partout, une famille (voire toute une communauté) peut avoir accès durablement à une eau sûre.

Le saviez-vous ?

Une enquête réalisée par UNICEF et l'OMS en 2019 montre que 1 personne sur 3 dans le monde n'a toujours pas accès à une eau potable sûre, c'est-à-dire sans risque sanitaire—it est pourtant indispensable à la réalisation de nombreux droits humains, tels que la santé et l'éducation.

Des études internationales indiquent que les projets d'accès à l'eau potable menés directement par les communautés locales ont un taux de pérennité près de deux fois supérieur à ceux mis en place par des acteurs externes sans participation locale.

Un système de collecte d'eau de pluie installé sur un toit standard (environ 100 m²) peut récupérer jusqu'à 60 000 litres par an dans une région où la pluviométrie est de 600 mm par an— une ressource précieuse en périodes de sécheresse.

Dans de nombreuses régions rurales d'Afrique subsaharienne, les femmes et les jeunes filles passent en moyenne 6 heures par jour à collecter de l'eau pour leur famille, réduisant considérablement leurs possibilités d'éducation ou d'emploi.

Participation Communautaire : Facteur Clé de Succès

Importance de l'implication locale active dès les premières étapes

Quand les habitants du coin participent vraiment au projet dès le début, ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent mieux que personne leur propre territoire : où se trouvent les points d'eau existants, à quel moment de l'année il manque cruellement d'eau potable ou encore quelles tâches quotidiennes nécessitent absolument un accès rapide à de l'eau sûre. Au Népal, par exemple, les villages qui ont impliqué leurs habitants dès le départ dans la construction et l’entretien des puits et des systèmes d'eau potable ont vu une hausse de 35 % dans l'utilisation durable de ces installations, comparé à ceux où les ONG imposaient simplement leurs projets depuis le haut.

Ça crée aussi un vrai sentiment d'appartenance. Un rapport de la Banque Mondiale montre que les installations d'eau potable pilotées dès l'origine par les communautés locales au Ghana affichent un taux de réussite supérieur à 80 % dix ans après leur mise en service, contre seulement 50 % pour d'autres systèmes conçus sans consultations directes. Ce n'est pas rien.

Impliquer directement les habitants limite les erreurs de conception technique : en Amérique Latine, par exemple, certains puits creusés avec une expertise extérieure se sont taris au bout de seulement deux ans, simplement parce qu'ils n'avaient pas pris en compte les observations précises des locaux sur les fluctuations saisonnières de la nappe phréatique.

Cette approche permet enfin de mobiliser les savoir-faire locaux : au Burkina Faso notamment, les villageois consultés dès le départ ont construit eux-mêmes des citernes de récupération d'eau de pluie avec des matériaux locaux accessibles et durables. Moins cher, plus fiable, et surtout adapté aux réalités du terrain.

Bref, écouter ceux qui vivent sur place et les embarquer très tôt dans l'histoire rend les projets de l'eau potable nettement plus solides et durables sur le long terme.

Encouragement à une gouvernance locale transparente

L'idée, c'est d'impliquer directement les habitants dans la gestion de leur eau potable, grâce à des mécanismes simples mais efficaces. Par exemple, à Cochabamba en Bolivie, après la fameuse "Guerre de l'eau" en 2000, des communautés ont mis sur pied des assemblées citoyennes ouvertes où chacun peut surveiller les décisions, la dépense des fonds ou encore la maintenance des infrastructures d'eau. Ça marche aussi particulièrement bien au Rajasthan, en Inde, où certaines communautés affichent carrément sur un tableau public leurs dépenses détaillées liées à l'eau : achats, réparations, investissements divers. Résultat, tout devient clair, personne ne peut détourner discrètement des fonds communautaires.

Autre point concret : l'utilisation de technologies numériques accessibles aide beaucoup les petites communes. Au Kenya par exemple, on a vu apparaître récemment l'appli mobile MajiVoice. Avec ça, les habitants signalent en temps réel les coupures, les fuites ou toute autre panne directement aux gestionnaires locaux, et ces derniers doivent publier régulièrement leur suivi et leurs réponses aux incidents signalés. Le fait d'avoir une plateforme commune et ouverte pousse les responsables à davantage d'efficacité. Ça fait baisser le gaspillage d'eau, limite les conflits locaux et renforce carrément la confiance générale.

Enfin, quand les habitants participent directement aux décisions financières via des pratiques de budgets participatifs, comme par exemple dans certains villages sénégalais et brésiliens, ils prennent davantage soin de leurs infrastructures collectives. C'est logique : quand t'as voté et validé ensemble comment utiliser l'argent commun, tu y prêtes plus attention et tu le maintiens mieux dans la durée.

Éducation et sensibilisation communautaire à l’usage durable de l’eau

Former les gens directement concernés est souvent plus efficace qu'investir dans de grosses infrastructures coûteuses mal adaptées au contexte local. Par exemple, dans le village de Ambovombe à Madagascar, des programmes éducatifs interactifs ont permis aux habitants d'adopter des gestes simples mais efficaces, comme réutiliser l'eau ménagère pour arroser leurs jardins, réduisant ainsi de presque un tiers leur consommation.

L'approche concrète marche mieux que les discours abstraits. En Inde, les ateliers communautaires organisés par l'ONG Watershed Organization Trust (WOTR), où chacun apprend à installer des systèmes simples de retenue d'eau et de gestion des ressources, ont permis de restaurer durablement le niveau d'eau dans des régions touchées par la sécheresse chronique.

Une intervention intéressante est celle pratiquée à Cochabamba, en Bolivie : des enfants et adolescents sont formés comme ambassadeurs de l'eau, transmettant ensuite les bonnes pratiques aux familles. Ce type d'approche, ludique et participative, a réussi à faire diminuer très concrètement les gaspillages domestiques tout en consolidant les solidarités locales.

Enfin, faciliter l'accès à des informations claires sur l'utilisation de l'eau via smartphones ou affichages simples dans les villages aide énormément. Au Kenya, par exemple, des SMS envoyés chaque semaine rappellent régulièrement aux usagers les bonnes pratiques de stockage et d'utilisation de l'eau potable, entraînant une diminution du gaspillage et des contaminations.

Ces méthodes de sensibilisation, impliquant directement chaque membre des communautés concernées, aboutissent à des résultats durables parce qu'elles responsabilisent et encouragent à modifier concrètement les habitudes du quotidien.

80 %

Environ 80% des eaux usées mondiales sont rejetées dans l'environnement sans être traitées.

1.8 milliard

D'ici 2025, il est estimé que 1.8 milliard de personnes vivront dans des régions avec une pénurie absolue d'eau.

91 %

91% des populations rurales dans les pays en développement utilisent des sources améliorées d'eau potable.

2 milliards de personnes

Actuellement, environ 2 milliards de personnes vivent dans des zones où la dégradation des terres est répandue.

5,700 milliards de m³

D'ici 2040, la demande mondiale en eau pourrait dépasser l'offre de 40%, avec une estimation de 214 000 milliards de mètres cubes d'eau nécessaire pour satisfaire la demande.

| Projet / Communauté | Pays | Description de la solution |

|---|---|---|

| Programme SODIS | Bolivie | Utilisation de bouteilles en plastique pour désinfecter l'eau avec l'énergie solaire (Solar Water Disinfection). |

| Projet de Sandec | Kenya | Mise en place de filtres à sable biosable pour éliminer les pathogènes et améliorer la qualité de l'eau. |

| Projet Gram Vikas | Inde | Installation de systèmes d'eau potable et de sanitaires dans les communautés rurales, avec participation communautaire intégrale. |

Financement des Projets Communautaires d'Eau Potable

Sources de financement communautaire et collaboratif

Le financement collaboratif, ou crowdfunding, est devenu un levier hyper efficace pour les communautés qui veulent un accès durable à l’eau potable. Sur certaines plateformes dédiées, comme Blue Bees ou Ulule, les citoyens participent directement, même s'ils habitent à l'autre bout du monde. Par exemple, sur Blue Bees, de petits projets locaux au Bénin ou au Sénégal ont levé entre 5 000 et 20 000 euros pour construire des puits ou des réservoirs à eau. D’autres solutions originales comme les "Water ATMs", sortes de distributeurs automatisés d'eau potable financés partiellement par contributions locales à travers le mobile banking (très utilisé au Kenya par exemple) se montrent prometteuses. La diaspora aussi joue un rôle énorme dans ces financements : des associations d'expatriés injectent régulièrement des fonds dans des projets concrets d'infrastructures en eau potable, comme l'ont fait avec succès les Burkinabè en Italie pour plusieurs villages ruraux du Burkina Faso. Puis on a les tontines modernes, inspirées des pratiques traditionnelles africaines, où chaque membre cotise régulièrement un petit montant affecté spécifiquement à l’entretien des pompes ou des systèmes de distribution d'eau dans leur propre communauté. Le principe ? Ensemble, on pousse plus loin avec peu de moyens. Aujourd’hui encore, ce mélange intelligent d’outils digitaux et de solidarité locale permet à des milliers de communautés d’avoir enfin accès à une eau saine, sans attendre le bon vouloir des grandes instances internationales.

Foire aux questions (FAQ)

Les femmes et les jeunes filles sont souvent les premières concernées et engagées par l'enjeu de l'eau, étant souvent chargées d'approvisionner le foyer en eau. Leur inclusion active dans les initiatives communautaires permet une approche plus juste, efficace et durable, tout en réduisant les inégalités de genre.

Il est possible de financer ces initiatives à travers plusieurs canaux : financement participatif international, partenariats public-privé, aide provenant d'organisations non gouvernementales, microfinancements communautaires ou encore de subventions gouvernementales spécialement destinées aux innovations sociales et environnementales.

De nombreux projets existent, par exemple les systèmes de collecte et stockage d'eau de pluie au Bangladesh, les pompes manuelles améliorées au Mali ou encore les projets communautaires utilisant des filtres à eau à faibles coûts en Inde. Ces exemples soulignent l'efficacité et l'appropriation locale des infrastructures d'accès à l'eau potable.

L'équité sociale en matière d'accès à l'eau potable signifie garantir à chaque individu, indépendamment de son statut social, économique, de son genre ou de sa zone géographique, un accès juste et équitable à une eau propre et sûre pour sa santé et son bien-être quotidien.

Les solutions communautaires sont privilégiées car elles impliquent activement les populations locales, renforcent les compétences techniques et les capacités de gestion locales, et assurent ainsi une meilleure durabilité des infrastructures en eau sur le long terme, en adéquation avec les besoins réels sur place.

Les principaux obstacles incluent souvent des contraintes économiques (comme les coûts de mise en place à court terme), politiques (manque de soutien institutionnel ou politique), socioculturelles (réticences au changement ou difficultés d'engagement communautaire) et techniques (problèmes liés aux conditions naturelles ou à l'usure des équipements).

La pérennité des projets se réalise grâce à la formation régulière des habitants, à l'entretien facile et peu coûteux des infrastructures et technologies mises en place, ainsi qu'à la mise en place d'une gouvernance locale transparente et effective chargée du suivi, de la maintenance et de la résolution des problèmes potentiels.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5