Introduction

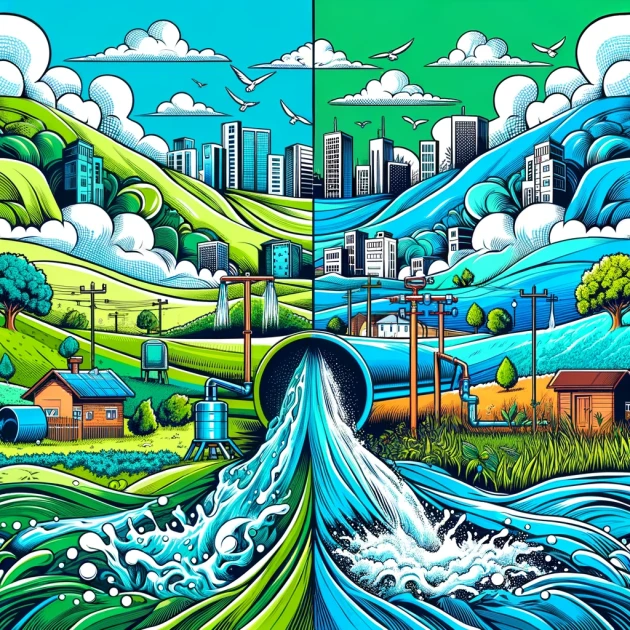

L'eau est devenue un sujet brûlant. D'un côté, les villes qui s'agrandissent à vue d'œil et consomment une quantité énorme d'eau chaque jour pour les habitants, les industries ou encore les loisirs (pensez aux piscines, par exemple). De l'autre, les zones rurales, moins peuplées mais avec leurs propres besoins spécifiques : élevage, irrigation des cultures, approvisionnement individuel ou communautaire… Bref, deux mondes bien différents avec leurs propres problématiques.

En ville, l'accès à l'eau paraît facile : on ouvre le robinet, ça coule, simple comme bonjour. Pourtant, derrière ce geste quotidien se cache tout un réseau complexe d'approvisionnement et de traitement de l'eau, géré efficacement par des municipalités et surveillé en permanence pour garantir sa qualité. Par contre, dans les campagnes, c’est souvent une autre histoire. Les habitants comptent plutôt sur des sources naturelles, des puits et tout un système communautaire pour gérer la ressource. Rien d'automatique, plus de contraintes mais aussi une gestion plus responsable et attentive.

À cela s’ajoute la différence en infrastructures côté villes vs campagnes : réseaux centralisés de traitement des eaux usées, stations d’épuration dernier cri en ville, alors qu'en milieu rural, on trouve fréquemment des petits systèmes autonomes, souvent plus simples à gérer mais avec leurs limites. Tout cela implique des impacts environnementaux particuliers : les villes rencontrent surtout des problèmes de pollution liés aux rejets urbains tandis que les campagnes peuvent voir leurs ressources en eau épuisées par une surexploitation agricole ou domestique.

Enfin, chaque milieu développe ses propres techniques pour économiser et préserver l’eau. En zones urbaines, les technologies de pointe, comme les compteurs intelligents connectés ou les systèmes de recyclage des eaux grises, font leur apparition pour limiter la consommation. Du côté rural, les habitants continuent à employer des méthodes traditionnelles et souvent très efficaces, comme la récupération de l'eau de pluie ou des techniques agricoles durables héritées d’un savoir-faire communautaire solide.

La gestion de l'eau, ça ne s’improvise pas. Chaque milieu trouve sa solution, entre innovation technologique en ville et bon sens artisanal à la campagne. On va creuser tout ça dans cette étude.

27 milliards de m³

Les besoins en eau annuels pour l'irrigation agricole en milieu rural s'élèvent à environ 27 milliards de mètres cubes.

2 milliards

Plus de 2 milliards de personnes dans le monde dépendent des sources d'eau publiques non améliorées.

15%

Environ 15% des ménages ruraux n'ont pas accès à une source améliorée d'eau potable.

40%

En moyenne, les fuites dans les réseaux d'eau urbains représentent jusqu'à 40% de l'eau traitée.

Différences de besoins en eau entre milieu urbain et rural

Consommation d'eau par habitant

En France, un citadin consomme en moyenne entre 150 et 200 litres d'eau chaque jour, contre environ 100 à 150 litres pour une personne vivant en milieu rural. La différence ne vient pas forcément des habitudes individuelles, mais plutôt des modes de vie urbains. Par exemple, un immeuble citadin collectif, avec ses installations communes, entraîne souvent davantage de gaspillage, sans parler des infrastructures comme les piscines urbaines ou le nettoyage régulier des rues qui gonflent la consommation globale.

De leur côté, les ruraux ont souvent une autre relation avec l'eau. La présence de ressources limitées, comme un puits personnel ou des sources locales, incite logiquement à l'économie au quotidien. Par exemple, une famille rurale prend généralement des douches plutôt rapides, ne possède pas automatiquement un lave-vaisselle et arrose de façon consciente son potager personnel.

Une étude de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse montre qu'un ménage en appartement urbain va utiliser quasiment un quart de sa consommation totale juste pour les sanitaires (chasses d'eau principalement). À titre de comparaison, chez les ruraux équipés de systèmes non raccordés au réseau public, comme les toilettes sèches, cette consommation en eau potable disparaît quasiment totalement. On voit clairement que l'environnement et le type d'habitation influencent radicalement la consommation personnelle, même quand les habitudes sont comparables.

Besoins agricoles

Irrigation des cultures

L'irrigation goutte-à-goutte permet de diviser par deux ou trois la consommation d'eau par rapport aux systèmes traditionnels. Dans certaines régions, comme en Occitanie, des agriculteurs utilisent des capteurs connectés directement installés dans les sols pour mesurer précisément l'humidité, et n'arroser vraiment que lorsque la plante en a besoin. Résultat : jusqu'à 30% d'économie supplémentaire par rapport à l'irrigation classique.

Autre astuce concrète : l'irrigation par aspersion de nuit. La température étant plus fraîche, l'évaporation diminue nettement et limite le gaspillage d'eau. Plusieurs coopératives agricoles bretonnes ont adopté cette pratique, ce qui leur a permis de réduire leur consommation annuelle de 20 à 25% en moyenne.

Enfin, en milieu rural, l'utilisation de bassins de stockage remplis lors des périodes pluvieuses permet d'avoir un approvisionnement d'appoint efficace en été. Ce système, utilisé notamment dans la Drôme provençale et en région Centre-Val de Loire, réduit fortement la pression sur les ressources souterraines pendant la période sèche.

Élevage et abreuvement

En milieu rural, l'abreuvement du bétail représente souvent une grosse partie de la consommation d'eau. Par exemple, une vache laitière peut boire jusqu'à 100 litres d'eau par jour, essentiellement pour produire du lait. Pour économiser cette ressource précieuse, certains éleveurs mettent en place des abreuvoirs automatiques avec détecteurs de présence : l'eau ne coule que lorsqu'un animal s'approche. Ça peut réduire la consommation d'eau de 20 à 30 % par rapport aux méthodes classiques.

Autre piste intéressante : récupérer les eaux de pluie pour les besoins des animaux. Des installations simples, comme des citernes reliées aux gouttières des bâtiments agricoles permettent d'assurer une bonne partie de l'abreuvement des élevages, surtout en régions pluvieuses.

Dernière chose : surveiller régulièrement la qualité des points d'eau (mares, sources naturelles, puits), ça évite des soucis de santé chez les animaux et ça permet aussi d'agir vite en cas de contamination chimique ou biologique, souvent difficile à rattraper si elle est prise trop tard.

Besoins industriels

L'industrie urbaine représente en moyenne près de 20 % de la consommation totale d'eau dans les grandes villes françaises. Certains secteurs industriels spécifiques comme le textile, la papeterie ou encore l'agro-alimentaire sont particulièrement assoiffés, consommant jusqu'à 50 % de l'eau industrielle totale à eux seuls dans certaines régions. Par comparaison, les industries situées en milieu rural, souvent plus petites et axées sur la transformation des ressources agricoles locales, utilisent nettement moins d'eau par unité produite.

Par exemple, fabriquer juste un kilo de papier demande entre 100 et 200 litres d'eau, tandis qu'un seul jean en coton peut engloutir jusqu'à 7 000 litres. Certaines entreprises en milieu urbain misent aujourd'hui sur des circuits fermés, réutilisant l'eau plusieurs fois dans leur processus industriel pour réduire cette consommation, comme Michelin qui, dès 2019, parvenait à recycler jusqu'à 90 % de ses eaux de process. À l’opposé, dans les zones rurales, les industries artisanales (brasseries locales, fromageries) privilégient souvent des systèmes moins gourmands en eau dès le départ. Mais leur besoin de qualité d'eau irréprochable est impératif pour garantir une hygiène maximale.

Aujourd’hui, le défi est clair : trouver des solutions efficaces pour que les industries urbaines restent productives tout en limitant fortement leur empreinte sur les ressources en eau disponibles.

| Milieu Urbain | Milieu Rural | Difference | |

|---|---|---|---|

| Moyenne (Litre/habitant/jour) | 150 | 60 | +90 |

| Utilisation pour l'irrigation (Litre/habitant/jour) | 30 | 20 | +10 |

Sources et approvisionnement en eau

Réseaux d'approvisionnement en milieu urbain

Gestion municipale des ressources en eau

Dans plusieurs villes, la gestion municipale de l'eau repose désormais sur des plateformes numériques centralisées qui montrent en temps réel où vont leurs ressources. Par exemple, la ville de Lyon utilise depuis plusieurs années des systèmes connectés pour repérer immédiatement les fuites sur le réseau, divisant par deux leur temps de détection et économisant des milliers de mètres cubes d'eau chaque année.

Pour éviter le gaspillage, certaines municipalités (comme Nantes) mettent aussi en place des campagnes actives sur les réseaux sociaux avec des challenges individuels pour réduire la consommation domestique quotidienne, en proposant même des récompenses symboliques comme des rabais sur la facture d'eau.

Un autre truc sympa à connaître, c'est que des communes misent sur des capteurs intelligents placés dans les canalisations pour prévoir les infrastructures à renouveler avant les pannes, évitant au passage les coûteuses réparations en urgence. D'ailleurs, à Bordeaux, ce type de solution prédictive a permis de diminuer de près de 40 % les interventions lourdes sur le réseau d'eau.

Pour être plus efficaces, pas mal de municipalités impliquent directement leurs habitants via des applis smartphones : les citoyens peuvent signaler directement un problème de qualité d'eau ou de fuite et suivre en direct les interventions des techniciens. Par exemple, à Strasbourg, ça diminue les plaintes et améliore clairement les échanges entre la mairie et ses habitants concernant l'eau potable.

Qualité et surveillance constante

Pour surveiller la qualité de l'eau en milieu urbain, de plus en plus de villes s'équipent de capteurs connectés qui analysent en temps réel différents paramètres comme le taux de chlore, la concentration en nitrates, ou encore les traces éventuelles de bactéries. Ces capteurs, reliés à des systèmes IoT (Internet des Objets), permettent une alerte immédiate dès qu'un problème survient, comme ça, les gestionnaires peuvent intervenir avant même que les habitants soient impactés.

À Rennes par exemple, la métropole utilise depuis 2020 une flotte de capteurs intelligents qui mesurent toutes les 10 minutes la qualité physico-chimique de l’eau sur ses points cruciaux du réseau. Le résultat ? En cas de contamination, les équipes techniques gagnent plusieurs heures dans leur réponse.

Certaines collectivités, comme la ville de Lyon, mettent aussi en place des plateformes ouvertes où ces données sont publiées régulièrement : comme ça, chacun peut consulter facilement la qualité de son eau depuis son smartphone, ce qui pousse tout le monde – autorités et citoyens – à rester vigilants sur le sujet.

Pour aller un cran plus loin, certaines unités en centre-ville utilisent désormais des technologies avancées comme les analyses ADN environnementales. Ça consiste à vérifier directement l'ADN présent dans l'eau pour détecter en amont la présence de bactéries nuisibles ou invasives avant même un risque sanitaire. Une approche encore assez novatrice mais déjà testée avec succès à Nantes et Strasbourg.

Approvisionnement en milieu rural : puits, sources naturelles

Puits individuels et collectifs

Dans les campagnes, les habitants choisissent souvent entre un puits individuel construit dans leur jardin ou un puits collectif partagé avec d'autres familles du village. Les puits individuels coûtent plus cher à installer, mais donnent une indépendance totale : chacun gère son usage, l’entretien de la pompe et vérifie régulièrement la qualité d'eau chez soi. Côté collectif, ça revient moins cher par personne, mais il faut s’organiser ensemble, fixer des règles claires d’entretien et surveiller souvent la propreté de l'eau pour éviter les contaminations.

Un bon exemple qui marche bien, c’est les puits collectifs installés dans plusieurs villages bretons : là-bas, des associations de villageois se sont montées pour gérer eux-mêmes une petite contribution financière mensuelle servant à la maintenance et à une analyse régulière de l’eau. Leur truc intelligent : installer des pompes manuelles robustes plutôt qu'électriques. Résultat : économies sur l’entretien, moins de pannes et indépendance en cas de coupure de courant. Autre point malin vu ailleurs en France rurale, c’est d’entourer les puits de zones végétalisées filtrantes : des plantes qui absorbent naturellement des polluants éventuels proches du point d'eau. Un geste simple, efficace et écologique en prime.

Gestion communautaire des ressources

Dans pas mal de coins ruraux en France, la gestion de l'eau repose sur le collectif. Concrètement, les habitants se regroupent souvent en associations d'usagers de l'eau (AUE), où chacun participe à la fois aux décisions, à l'entretien du matériel et aux coûts. Ce type de gestion participative permet de responsabiliser les habitants par rapport à une ressource locale.

Par exemple, dans certains villages en Ardèche ou dans les Cévennes, les communautés gèrent ensemble des petits réseaux d'eau potable. Ils fixent leur tarif eux-mêmes, souvent moins élevé qu'en ville grâce à une maintenance bénévole.

Ça peut aussi passer par la désignation d'un responsable local volontaire, qui s'occupe de surveiller régulièrement le bon état des installations, vérifier la qualité de l'eau grâce à des tests périodiques simples, et alerter le groupe en cas de problème.

Un autre exemple concret, c'est la gestion communautaire des "béals" en Corse : petits canaux d’irrigation traditionnels gérés depuis des générations par les villageois eux-mêmes ; chacun sait exactement quand il peut arroser ses champs pour que les ressources soient préservées sur le long terme.

Ce système participatif a tendance à générer une meilleure sensibilisation à l'économie d'eau, parce que les gens réalisent concrètement leur responsabilité vis-à-vis de cette ressource commune.

75%

Environ 75% des eaux usées en milieu urbain ne sont pas traitées avant d'être rejetées dans l'environnement.

Dates clés

-

1854

Épidémie de choléra à Londres : John Snow démontre l'importance de la gestion urbaine de l'eau potable.

-

1899

Création du premier réseau municipal d'eau potable moderne à Paris, marquant la gestion urbaine structurée des eaux.

-

1959

Création du ministère français chargé de l'environnement et des ressources en eau, officialisant la reconnaissance et régulation du secteur au niveau national.

-

1964

Lancement de la loi sur l'eau en France, posant les premières bases réglementaires sur la gestion durable des ressources en eau.

-

1992

Conférence internationale de Dublin définissant les quatre principes majeurs de gestion durable de l'eau, incluant la responsabilité communautaire et la participation publique.

-

2000

Mise en place de la Directive Cadre européenne sur l'eau (DCE), imposant aux États Membres des objectifs environnementaux stricts pour protéger la qualité des ressources en eau.

-

2010

Reconnaissance par les Nations Unies de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit humain fondamental.

-

2016

Développement et déploiement des premiers systèmes connectés et compteurs intelligents de gestion de l'eau dans plusieurs grandes villes françaises.

Infrastructures de traitement des eaux usées

Traitement centralisé en milieu urbain

En ville, les eaux usées partent dans des réseaux d'égouts. C'est centralisé, ça veut dire que tout finit dans des stations d'épuration uniques, grosses infrastructures qui traitent l'eau avant qu'elle retourne à la rivière ou dans la mer. Concrètement, ça passe par plusieurs étapes techniques bien rodées : prétraitement (les gros déchets partent d’abord, comme le plastique ou les branches), puis traitement primaire où on laisse décanter les bouts solides plus fins — ça donne des boues. Après, on a le traitement secondaire, avec des bactéries qui viennent casser les molécules polluantes, un peu comme une digestion géante pour l'eau. Une dernière étape de traitement tertiaire est parfois utilisée : ça élimine certains polluants chimiques, type phosphates ou nitrates, souvent par filtration fine ou avec l'ajout de réactifs spécifiques.

Les grandes villes commencent à introduire des techniques innovantes comme la méthanisation des boues, où on récupère la matière organique pour produire du biogaz. À Strasbourg par exemple, ça permet de couvrir environ 70% des besoins énergétiques de leur station d'épuration principale rien qu'avec de la méthanisation. Pour répondre aux problèmes d'espace urbain étroit, certaines villes développent aussi des stations souterraines ou des petites centrales intégrées dans les paysages urbains, en plein centre-ville, discrètes, silencieuses et sans odeur. Les villes sont aussi très pointilleuses sur les normes : elles surveillent constamment leur rejet avec des capteurs connectés qui affichent en temps réel les niveaux de pollution afin d'ajuster immédiatement leur fonctionnement. C’est un secteur ultra-réglementé, et certaines stations urbaines rejettent parfois une eau tellement propre qu'elle pourrait quasiment être bue !

Systèmes décentralisés en milieu rural

Contrairement aux villes qui disposent de grosses stations d'épuration centralisées, dans les régions rurales, ce sont plutôt des solutions locales qui prennent le relais. Genre, t'as les fosses septiques individuelles, connues mais pas toujours hyper efficaces côté environnement si mal entretenues, car elles rejettent parfois des nitrates dans les sols. Pour pallier ça, certains optent pour des systèmes plus naturels comme les filtres plantés de roseaux qui, en prime, favorisent la biodiversité. Autre solution sympa : des petits bassins ou lagunes de décantation installées directement dans les villages, faciles à entretenir par les habitants eux-mêmes, à condition qu'ils soient motivés. Ces systèmes, quand ils sont bien faits, permettent souvent un traitement bio efficace grâce aux bactéries naturelles. Ça coûte généralement moins cher que les énormes centrales urbaines, mais faut quand même penser à sensibiliser tout le monde dans la communauté à bien les gérer, sinon ça coince rapidement côté hygiène et pollution. De plus en plus, on voit aussi apparaître des solutions innovantes prometteuses : comme les toilettes sèches avec compostage collectif, qui évitent totalement l'utilisation d'eau pour les sanitaires, intéressant dans les coins où l'eau manque déjà.

Le saviez-vous ?

Un robinet qui goutte à raison de 10 gouttes par minute entraîne une perte pouvant atteindre près de 100 litres d'eau potable par mois.

La réutilisation des eaux grises (eau provenant des douches, lavabos et machines à laver) peut réduire jusqu'à 40 % la consommation totale d'eau potable d'un foyer.

En France, un habitant consomme en moyenne 148 litres d'eau par jour, mais l'usage domestique des zones urbaines peut atteindre jusqu'à 200 litres quotidiens, notamment en raison des appareils électroménagers et sanitaires.

En milieu rural, les techniques traditionnelles de récupération des eaux de pluie peuvent permettre de couvrir jusqu'à 60% des besoins d'irrigation domestique et agricole sur certaines périodes de l'année.

Impacts environnementaux

Épuisement des ressources en milieu rural

En milieu rural, le pompage excessif des nappes phréatiques devient un sérieux problème. Un exemple concret : dans certaines régions françaises comme le sud-ouest, pendant l'été très sec de 2022, des puits familiaux et agricoles se sont retrouvés à sec, laissant des communes entières sans eau potable pendant plusieurs semaines. En gros, quand trop de fermes pompent pour irriguer en période de sécheresse, les réserves souterraines ne suivent plus. D'ailleurs, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), environ 68 % des nappes phréatiques françaises affichaient des niveaux inférieurs à la normale à l'été 2022, notamment à cause de fortes sollicitations agricoles combinées aux faibles précipitations. Autre point concret : le manque d'entretien ou le mauvais état des infrastructures locales comme les canaux d'irrigation traditionnels participent également à cette perte de ressource précieuse. Si rien n'est fait pour mieux gérer ces prélèvements d'eau, des zones rurales pourraient voir leurs sols se dégrader fortement ; c'est exactement ce qui se passe déjà dans certaines régions espagnoles voisines, où des champs entiers sont devenus infertiles à force d'être trop irrigués de manière intensive. On comprend vite qu'une agriculture durable et une gestion raisonnée de l'eau deviennent une priorité urgente.

Pollution des eaux en milieu urbain

Les villes rejettent tout un cocktail de polluants dans leurs eaux usées, souvent bien plus complexe qu'on ne l'imagine. En dehors des classiques déchets domestiques ou industriels, c'est en fait le ruissellement urbain qui réserve de mauvaises surprises : les eaux pluviales entraînent huiles moteur, métaux lourds comme le plomb et le zinc, pesticides des jardins publics, et même microplastiques issus de l'usure des pneus sur les routes. D'ailleurs, selon une étude récente publiée par le CNRS, près de 70% des microplastiques retrouvés dans les fleuves passent par ce ruissellement urbain, loin devant les rejets industriels.

Une autre source souvent sous-estimée : les médicaments rejetés. Antidépresseurs, antibiotiques, anti-inflammatoires se retrouvent régulièrement dans les cours d'eau urbains. En 2022, l'Anses relevait par exemple que plus de 150 molécules pharmaceutiques étaient présentes en quantités détectables dans les rejets d’eau usée des grandes agglomérations françaises.

Enfin, à noter aussi la problématique croissante des parasites et bactéries résistants aux traitements conventionnels des stations d'épuration urbaines. Malgré des équipements modernisés, beaucoup d'agglomérations se retrouvent dans l'incapacité de complètement éliminer certains germes dits « émergents », comme certaines souches d'Escherichia coli multi-résistantes. Résultat, ce cocktail chimique et biologique finit par altérer sérieusement les écosystèmes aquatiques : prolifération d'algues toxiques, baisse de la biodiversité des milieux récepteurs, sans parler des risques sanitaires potentiellement sévères sur le long terme.

97%

Environ 97% de l'eau potable est fournie par des réseaux d'approvisionnement en milieu urbain.

3%

Seulement environ 3% de l'eau utilisée en milieu urbain est destinée à la consommation directe.

130 litres l/hab/jour

La consommation quotidienne d'eau potable par habitant en milieu urbain est estimée à 130 litres.

70 %

Environ 70% de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture au niveau mondial.

80%

Plus de 80% des eaux usées en milieu rural ne font l'objet d'aucun traitement avant d'être rejetées dans l'environnement.

| Milieu Urbain | Milieu Rural | Difference | |

|---|---|---|---|

| Besoins moyens pour l'irrigation (Litres/ha) | 3 500 | 2 000 | +1 500 |

| Utilisation d'eau pour l'élevage (Litres/Tête de bétail/jour) | 45 | 25 | +20 |

| Besoins en eau pour les cultures à faible consommation d'eau (m3/ha) | 4 | 2 | +2 |

| Milieu Urbain | Milieu Rural | Difference | |

|---|---|---|---|

| Réseaux d'approvisionnement | Centrale de traitement des eaux usées | Puits | Centrale de traitement des eaux usées |

| Approvisionnement moyen en eau (Litres/jour) | 300 par habitant | 150 par habitant | 150 |

Technologies et pratiques de préservation de l'eau

Technologies utilisées en milieu urbain

Compteurs intelligents et systèmes connectés

Les compteurs intelligents en milieu urbain surveillent la consommation d'eau précisément en temps réel et préviennent direct sur smartphone en cas de fuite ou d'utilisation anormale. Tu peux voir facilement combien chaque appareil chez toi consomme et corriger les habitudes les plus gourmandes.

Par exemple, à Lyon, depuis 2015, près de 400 000 habitants sont équipés de compteurs connectés qui ont permis de réduire leur consommation d'eau potable d'environ 10 %, simplement en ciblant les petites fuites quotidiennes.

Des plateformes numériques centralisées comme WaterSmart ou Hydrao connectent ces infos personnelles à des interfaces pratiques : appli mobile intuitive, conseils d'économies d'eau personnalisés, défis ludiques pour sensibiliser toute la famille.

Certains bâtiments collectifs intègrent même ces systèmes intelligents directement dans leurs infrastructures pour harmoniser globalement la répartition et repérer rapidement les anomalies à l'échelle d'un immeuble entier. Ça permet une vraie gestion fine de l'eau à grande échelle.

Réutilisation et recyclage des eaux grises

Recycler les eaux grises en ville, c'est malin et ça permet d'économiser sérieusement l'eau potable. En gros, les eaux grises c'est celles provenant de ton évier, douche, baignoire ou machine à laver (mais attention, pas des toilettes). Plutôt que de les envoyer direct à l'égout, il est possible, avec un simple traitement domestique, de les réutiliser pour plein d'usages : arroser ton jardin, nettoyer ta voiture ou même remplir la chasse d'eau des WC.

Par exemple, à Lille, le projet pilote Oxalia permet aux logements équipés de réduire leur consommation d'eau potable de près de 20 à 30 % grâce au recyclage des eaux grises. Et côté matériel, t'as des équipements compacts disponibles sur le marché dès 3 000 euros, faciles à installer et qui rentabilisent vite l'investissement.

Pratiquement, si tu veux t'y mettre, commence par installer un système de filtration biologique ou mécanique pour éviter les mauvaises odeurs et empêcher les bactéries de se développer. Pense aussi à privilégier des produits ménagers et d'hygiène biodégradables, histoire de simplifier le traitement des eaux. C'est propre, c'est écolo, et en prime ça réduit ta facture d'eau chaque mois.

Pratiques traditionnelles en milieu rural

Récupération des eaux de pluie

En milieu rural, capter l'eau de pluie c'est pas seulement remplir un tonneau posé au hasard sous le toit : des solutions pratiques existent. Par exemple, installer des cuves enterrées en béton ou en plastique permet de stocker plusieurs milliers de litres. C'est efficace, ça préserve l'eau de l'évaporation, et surtout ça reste utilisable même en période sèche. Dans certains villages en Ardèche, il y a même des systèmes de pompes manuelles ou solaires reliées à ces cuves pour éviter de gaspiller de l'énergie.

Autre astuce concrète : l'utilisation d'un filtre installé directement sur le tuyau de descente du toit. Ça retient les feuilles mortes, insectes et poussières pour obtenir une eau plus propre dès le départ.

Un exemple très réussi est celui du village de Saint-Cannat, dans les Bouches-du-Rhône, où plus de 200 foyers ruraux ont adopté ce système avec filtres et cuves enterrées, réduisant leur besoin sur le réseau principal d'environ 30 % chaque année.

Ce qui marche vraiment, c'est aussi d'utiliser les eaux récupérées là où elles sont le plus efficaces : arrosage des potagers, alimentation de poulaillers ou lavage du matériel agricole. L'idée n'est pas forcément de boire cette eau, mais juste de l'utiliser intelligemment là où c'est utile.

Gestion traditionnelle communautaire et agriculture durable

En milieu rural, certaines communautés utilisent toujours la gestion participative des ressources en eau. Dans le sud de la France, par exemple, il y a les Associations Syndicales Autorisées (ASA), où les habitants gèrent ensemble leurs canaux d'irrigation. Chacun donne un peu de son temps ou une petite cotisation, tout le monde met la main à la pâte, et on répartit l'eau équitablement selon les besoins réels.

Par contre, sur l'île de Bali en Indonésie, on trouve les subak, un système ancestral millénaire où les agriculteurs eux-mêmes décident collectivement des périodes d'irrigation et des méthodes de culture. Le secret, c'est leur calendrier précis, qui assure un timing parfait pour utiliser l'eau à bon escient et garder les sols fertiles sans les abîmer.

Dans le sud tunisien, près des oasis comme Tozeur ou Nefta, on retrouve les foggara, des réseaux traditionnels de tunnels souterrains. Ça permet de récolter l'eau directement depuis la nappe phréatique. Les communautés partagent l'eau via des canaux de distribution appelés "seguia", un partage juste qui respecte le savoir-faire ancestral et protège la ressource sur le long terme.

Ces pratiques montrent concrètement qu'en misant sur l'organisation collective locale, avec des outils adaptés aux conditions du terrain, la gestion de l’eau peut être durable, économique et respectueuse de l'environnement.

Politiques et réglementations

La gestion de l'eau en France est encadrée par plusieurs politiques et régulations, selon que tu vives en ville ou à la campagne. L'État fixe les grandes lignes avec le Code de l'environnement qui définit les règles pour protéger et préserver la ressource en eau. Ensuite, tu as les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui concernent principalement les bassins versants. Eux, ils gèrent l'équilibre entre prélèvements et besoins environnementaux un peu partout sur le territoire.

Pour le milieu urbain, ce sont souvent les communes ou intercommunalités qui pilotent les politiques locales via le Plan local d'urbanisme (PLU). Dedans, on retrouve des prescriptions précises sur la gestion des eaux pluviales et l'assainissement. En gros, ça oblige les villes à maîtriser leur impact écologique et à éviter les inondations ou pollutions liées aux eaux usées.

À la campagne, en revanche, les régulations ciblent davantage l'utilisation agricole. La Directive Nitrates, par exemple, limite l'utilisation d'engrais pour éviter la contamination des milieux aquatiques. T'as aussi des programmes locaux comme les Contrats territoriaux qui mobilisent divers acteurs (agriculteurs, habitants, collectivités, associations) autour de projets concrets pour améliorer durablement la gestion de l'eau sur un territoire donné.

Enfin, il existe des organismes spécifiques comme les Agences de l'eau qui offrent conseils et subventions pour encourager des pratiques respectueuses et économes en eau à la fois dans les espaces urbains et ruraux. Ces agences prélèvent des taxes sur les usages polluants, puis réinvestissent l'argent collecté dans des projets vertueux, histoire que chacun puisse contribuer équitablement à la préservation de l'eau.

Foire aux questions (FAQ)

Les eaux urbaines sont essentiellement polluées par des métaux lourds (plomb, cadmium, mercure), des produits pétrochimiques (huiles, graisses), des nitrates, phosphates, ainsi que des résidus médicamenteux et produits chimiques ménagers (détergents, produits d'entretien).

La gestion communautaire de l'eau implique que les habitants d'une communauté prennent eux-mêmes en main l'entretien, le financement et la supervision de leurs ressources en eau. Ce modèle offre de nombreux avantages : meilleure efficacité, réduction des coûts, implication directe des utilisateurs et responsabilisation accrue de chacun.

Pour garantir la sécurité de l'eau provenant d'un puits rural, il est conseillé de réaliser régulièrement des analyses microbiologiques et chimiques dans un laboratoire agréé. Vérifiez au moins une fois par an la présence éventuelle de bactéries, nitrates, pesticides et métaux lourds.

La consommation moyenne d'eau d'un habitant en milieu urbain s'élève à environ 150 à 200 litres par jour contre environ 100 à 150 litres en milieu rural. L'écart provient principalement de l'utilisation d'eau pour l'arrosage, l'agriculture et l'élevage, ainsi que des différences dans les infrastructures sanitaires et domestiques.

Oui, sur le long terme, l'investissement est généralement très rentable. Les compteurs intelligents facilitent la détection précoce des fuites, encouragent une utilisation responsable de l'eau, et permettent aux municipalités et aux particuliers de réaliser des économies significatives sur leurs factures d'eau, généralement estimées entre 10% et 20% chaque année.

La récupération des eaux de pluie est une pratique consistant à collecter, stocker et réutiliser l'eau pluviale pour différents usages tels que l'arrosage des jardins, le nettoyage ou encore les sanitaires. Sa mise en place nécessite un dispositif de collecte (gouttières), de filtres, et d'un réservoir équipé d'un système de pompage ou de gravité pour acheminer l'eau là où elle est nécessaire.

Oui, plusieurs aides et subventions existent au niveau national et régional pour améliorer la gestion et économiser l'eau à domicile. Ces aides peuvent concerner l'installation de dispositifs économes en eau, la récupération des eaux de pluie ou encore la mise en place d'un assainissement écologique. Il est conseillé de se rapprocher des organismes territoriaux ou des agences de l'eau pour connaître les aides disponibles localement.

Un système centralisé en milieu urbain collecte les eaux usées d'un très grand nombre d'habitations dans un même réseau, puis les achemine vers de grandes stations d'épuration. À l'inverse, les systèmes décentralisés ruraux traitent généralement les eaux usées sur place ou à proximité immédiate, utilisant des dispositifs comme les fosses septiques ou des systèmes écologiques tels que les filtres plantés de roseaux.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5