Introduction

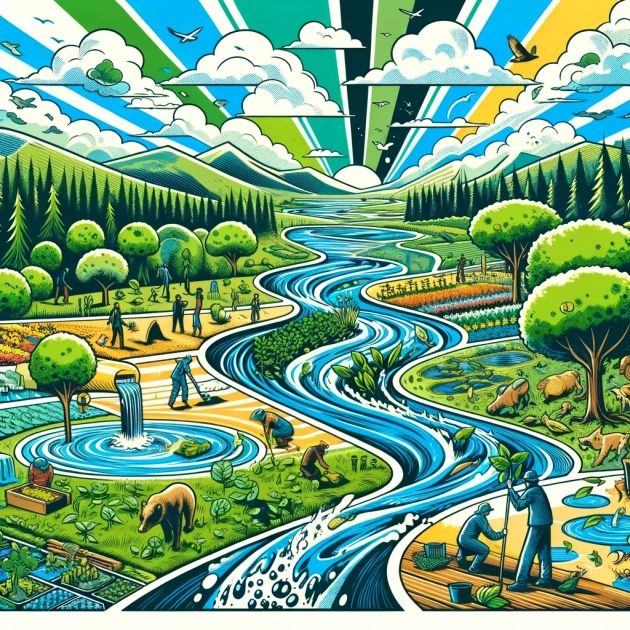

Quand on ouvre le robinet pour remplir son verre ou qu'on observe le courant tranquille d'une rivière, on pense rarement au chemin parcouru par chaque goutte d'eau. Ce voyage fascinant débute dans les bassins versants, ces vastes territoires où la pluie s'accumule, ruisselle, s'infiltre et alimente rivières, lacs ou nappes souterraines. Si on en parle autant aujourd'hui, c'est que ces endroits jouent un rôle indispensable pour maintenir notre approvisionnement en eau et protéger une biodiversité incroyable. Malheureusement, ils subissent plein de contraintes : industries polluantes, agriculture intensive, urbanisation à grande vitesse et conditions météo extrêmes liées aux changements climatiques. Ça veut dire quoi concrètement ? Moins d'eau potable, sols abîmés, inondations plus fréquentes et sécheresses à répétition. Heureusement, il existe des solutions : pratiques agricoles respectueuses, protection des zones humides, plantations le long des cours d'eau et même l'aide précieuse des nouvelles technologies pour mieux gérer ces espaces naturels. Bref, explorer la gestion durable des bassins versants, c'est comprendre pourquoi ça nous concerne tous directement, et comment chacun peut agir à son échelle pour préserver cette ressource vitale. Allez, plongeons ensemble dans ce sujet essentiel !60%

Pourcentage de la population mondiale vivant à moins de 100 km d'une côte.

2,7 milliards m³

Quantité d'eau utilisée dans le monde pour l'irrigation agricole chaque année.

6 %

Proportion de territoire mondial couvert par des zones humides.

500 ans

Durée de vie moyenne d'une seule bouteille en plastique dans l'environnement.

Introduction à la gestion durable des bassins versants

Un bassin versant, c'est quoi ? C'est tout simplement la zone où l'eau qui tombe (pluie ou neige) finit par se retrouver dans une même rivière, un lac ou une nappe souterraine. Ça nous concerne tous, parce qu'on utilise cette eau pour boire, arroser nos cultures, nos jardins, et pleins d'autres choses.

Pourquoi alors parler de gestion durable ? Parce qu'avoir suffisamment d'eau propre demain dépend directement des choix d'aujourd'hui. Concrètement, la gestion durable des bassins versants, c'est adopter des pratiques intelligentes qui respectent les équilibres naturels. Ça va de protéger les forêts aux alentours pour réduire l'érosion, à mieux aménager les villes pour éviter les inondations. On parle aussi d'utiliser moins de produits chimiques dans l'agriculture ou de restaurer des zones humides pour mieux épurer l'eau naturellement.

L'idée, c'est d'assurer à long terme des ressources en eau en quantité suffisante et de bonne qualité, tout en gardant des écosystèmes en bonne santé. Parce qu'au fond, préserver les bassins versants, c'est nous préserver nous-mêmes.

Importance écologique et hydrologique des bassins versants

Rôle dans le cycle de l'eau

Un bassin versant, c’est un peu comme une cuvette géante : toute la pluie qui tombe dedans rejoint un même réseau de rivières ou une nappe phréatique commune. Résultat, il joue un rôle clé dans le stockage et la distribution de l'eau douce. Par exemple, des sols en bonne santé avec une belle couverture végétale peuvent stocker jusqu'à 25 fois plus d'eau que les sols dégradés ou bétonnés.

Une grosse partie de l'eau de pluie qui atterrit dans le bassin versant infiltrera donc tranquillement les sols pour recharger les nappes souterraines (recharge des aquifères), ce qui garantit une réserve mobilisable en cas de sécheresse. Le reste, il ruisselle en surface et alimente directement les cours d'eau, régulant leur débit tout au long de l'année. Petit chiffre en passant : dans certains bassins forestiers bien protégés, jusqu'à 85 % de l'eau tombée reste disponible localement via l'infiltration.

Les végétaux jouent leur partition aussi : la végétation riveraine limite la perte de l'eau par évaporation (ombrage des cours d'eau, réduction de la température), tout en aidant à filtrer naturellement les polluants avant qu'ils n'atteignent les nappes et les rivières. En gros, préserver l'état des sols et de la végétation, c'est offrir une vraie assurance hydrologique à toute une région.

Soutien à la biodiversité et aux écosystèmes

Les bassins versants abritent souvent des écosystèmes très variés où vivent nombre d'espèces. Par exemple, les mares temporaires jouent le rôle de véritables oasis pour les amphibiens, insectes aquatiques et même pour certains oiseaux migrateurs. Ces habitats particuliers permettent à de nombreuses espèces en voie de disparition de prospérer, comme le triton crêté ou la cigogne noire dans plusieurs régions françaises.

Le couvert végétal spécifique à ces zones humides, telles que les roselières ou les ripisylves (formations boisées le long des cours d'eau), est important. Ces végétations servent de refuges, lieux de reproduction, abris hivernaux et offrent plein de nourriture à la faune locale.

Autre exemple concret : on sait maintenant qu'un bassin versant bien entretenu, avec des cours d'eau sinueux et des berges végétalisées, permet aux poissons comme la truite fario ou le saumon atlantique de remonter plus facilement vers leurs frayères.

Protéger ces écosystèmes, c'est aussi préserver tout ce qui rend possible le fonctionnement de la vie aquatique. Les algues microscopiques (phytoplancton), minuscules mais indispensables, fournissent de l'oxygène et représentent souvent le premier maillon de la chaîne alimentaire aquatique. Sans bassins versants en bon état, leur équilibre se retrouve chamboulé, provoquant notamment la prolifération d'algues nuisibles.

Enfin, un bon fonctionnement des rivières et des nappes associées permet le transit naturel des sédiments et nutriments. Pas évident à première vue, mais important : les deltas et estuaires en aval dépendent fortement de cette dynamique pour garder un équilibre écologique stable, accueillant chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs.

Bref, un bassin versant en bonne santé, c'est le pilier invisible mais essentiel du maintien de notre biodiversité locale.

| Enjeux de la gestion des bassins versants | Bonnes pratiques de préservation des ressources hydriques | Exemples de réussites |

|---|---|---|

| Érosion et sédimentation | Pratiques de conservation des sols | Restauration d'un bassin versant dégradé |

| Qualité de l'eau | Gestion des zones humides et des cours d'eau | Initiatives de collaboration entre secteur public et privé |

| Gestion des crues et inondations | Implantation de bandes riveraines |

Pressions majeures sur les ressources en eau des bassins versants

Pollution industrielle et agricole

Les polluants agricoles et industriels sont souvent sournois, car ils ne se limitent pas à l'endroit où ils sont relâchés. Les nitrates et phosphates issus des cultures, par exemple, se retrouvent régulièrement à des kilomètres des champs, transportés par le ruissellement ou infiltrés dans les sols. L'INRAe estime qu'environ 40 % des eaux de surface en France présentent une concentration excessive de nitrates, due surtout aux engrais agricoles.

Côté industrie, même les usines réglementées relarguent parfois des micropolluants presque invisibles, comme les métaux lourds—cadmium, plomb ou mercure. Ces substances toxiques s'accumulent dans les sédiments et la chaîne alimentaire locale, impactant poissons, oiseaux et parfois même les humains. Une étude récente de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse montre qu'environ 20 % des rivières du bassin présentent des taux préoccupants de métaux lourds.

Ajoutons à ce cocktail toxique les pesticides : chaque année, l'agriculture conventionnelle épand en France près de 55 000 tonnes de substances actives. Des traces de glyphosate sont retrouvées dans plus de la moitié des cours d'eau testés par l'ANSES. Derrière ces chiffres, ce sont des systèmes entiers, des micro-écosystèmes aux stations d'eau potable, qui trinquent. L'impact est concret : certains captages d'eau potable sont contraints à la fermeture temporaire à cause des concentrations excessives en produits phytosanitaires.

Côté régulation, malgré des normes strictes et des contrôles fréquents, les rejets industriels "accidentels" sont loin d'être anecdotiques. Chaque année, des incidents ponctuels de rejets chimiques affectent la qualité de l'eau sur le territoire français, avec des conséquences écologiques immédiates et coûteuses à long terme.

Urbanisation croissante et imperméabilisation des sols

L'étalement urbain, c'est bétonner à tout va, et ça a un effet direct : moins de surface perméable pour absorber les eaux de pluie. Quand tu recouvres le sol de routes, parkings ou bâtiments, tu crées des zones totalement imperméables qui empêchent l'eau de s'infiltrer naturellement. Résultat concret : lors d'un gros orage, l'eau ruisselle rapidement vers les rivières ou réseaux d'égouts, augmentant le risque d'inondations en aval. En région parisienne, par exemple, l'imperméabilisation concerne aujourd'hui près de 80 % des sols urbains.

Autre effet pervers qu'on oublie souvent : le phénomène du "ruissellement urbain". En traversant ces surfaces imperméables, l'eau de pluie accumule toutes sortes de polluants (hydrocarbures, métaux lourds, huiles). Une fois rejetés sans traitement dans les cours d'eau, ils dégradent les milieux aquatiques. Rien que ça entraîne souvent une baisse de la biodiversité aquatique locale.

Une solution pratique existe pourtant : créer ou préserver des espaces végétalisés dans les villes (parcs urbains, jardins collectifs, bandes plantées), capables de retenir temporairement les eaux pluviales. Dans plusieurs villes françaises, comme Rennes ou Bordeaux, on aménage de petits dispositifs géniaux appelés "noues végétalisées". Ces fossés plantés absorbent les eaux de pluie, limitent le ruissellement et filtrent une partie des polluants au passage. Efficace, pas cher, esthétique... et pourtant, ça reste encore trop rare.

Changements climatiques et phénomènes extrêmes

Les épisodes extrêmes comme les crues éclair ou les sécheresses prolongées sont maintenant plus fréquents et sévères dans pas mal de bassins versants européens. Par exemple, selon l'Agence Européenne pour l'Environnement, la fréquence des inondations majeures en Europe a quasiment doublé depuis 1980. Résultat : les sols perdent leur capacité naturelle à absorber l'eau, ce qui complique sérieusement la recharge des nappes phréatiques.

Autre problème, les périodes de fortes chaleurs assèchent les sols en profondeur, surtout dans les régions méditerranéennes ou tempérées. La sécheresse exceptionnelle de 2022 en France a entraîné jusqu'à 90 % de déficit pluviométrique dans certains secteurs comme la Drôme ou l’Ardèche, impactant directement le débit des cours d'eau concernés.

Un fait important mais moins connu, les phénomènes extrêmes favorisent aussi la prolifération des algues toxiques ou invasives, surtout en période de forte chaleur et de faibles précipitations. Ça pose de vrais soucis sanitaires et écologiques pour les communautés locales qui dépendent de ces ressources en eau pour l'agriculture ou la consommation domestique.

Dernier chiffre intéressant : selon les climatologues, d'ici 2050, la moitié des rivières et cours d'eau d'Europe pourraient voir leur débit diminuer significativement en période estivale. Préoccupation concrète pour la gestion à long terme des ressources hydriques dans nos territoires.

2 milliards

de personnes

Nombre de personnes dans le monde privées d'accès à de l'eau potable.

Dates clés

-

1971

Signature de la Convention de Ramsar, visant la préservation des zones humides essentielles à la gestion durable des ressources hydriques et des bassins versants.

-

1992

Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Sommet de Rio), popularisant la gestion intégrée des ressources en eau et reconnaissant l'importance des bassins versants.

-

2000

Adoption de la Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) par l'Union Européenne visant à améliorer et protéger la qualité des cours d'eau et des écosystèmes aquatiques européens par une gestion intégrée à l'échelle des bassins hydrographiques.

-

2003

Lancement officiel de l'Année Internationale de l'Eau Douce par l'ONU afin de sensibiliser à la gestion durable des ressources hydriques.

-

2010

Reconnaissance officielle par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'accès à l'eau potable comme droit humain fondamental, soulignant l'importance d'une gestion et protection durable des ressources en eau.

-

2015

Adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD), incluant l'ODD 6 orienté vers la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés d'ici 2030.

-

2018

Déclaration de Brasilia lors du 8ème Forum Mondial de l'Eau, appelant à renforcer l'approche de gestion intégrée et durable des bassins versants pour faire face aux défis climatiques.

Enjeux principaux liés à la gestion durable des bassins versants

Érosion, déforestation et dégradation des sols

L'érosion accélérée, c'est pas juste un peu de terre qui part à l’eau, c'est carrément un problème critique. Quand on déboise les pentes sans réfléchir, on enlève le "ciment naturel" des sols : les racines des arbres. Résultat concret : en perdant 1 cm de sol fertile, on peut dire adieu à près de 100 ans de formation naturelle du sol. Et un hectare de forêt abattu sans gestion adaptée, c’est potentiellement plusieurs dizaines de tonnes de terre qui filent dans les cours d'eau après les grosses pluies.

Quand le sol s’abîme comme ça, non seulement les terres deviennent stériles, mais ça chamboule aussi sérieusement l'hydrologie locale. Le sol ne peut plus stocker l’eau comme avant, fini l’effet éponge, et bonjour aux crues soudaines. Ce phénomène contribue directement au remplissage accéléré des barrages et à la sédimentation excessive des rivières — ça coûte cher après, rien qu'en nettoyage ou dragage régulier des réservoirs et cours d'eau.

Par ailleurs, l’impact sur la biodiversité au sol est réel mais souvent zappé : disparition massive des champignons mycorhiziens, des vers de terre et autres organismes fondamentaux pour la fertilité. Zéro organisme dans le sol, c'est zéro récolte sans gros efforts.

Lutter contre tout ça, ça passe par de bonnes pratiques concrètes : terrasses agricoles, couverture végétale permanente comme l'agriculture de conservation, plantation de haies et maintien ou reconstruction de bandes boisées aux endroits stratégiques. Pas sorcier, mais encore faut-il le faire.

Sédimentation des cours d'eau

La sédimentation, c'est quand des particules de terre, de sable ou même des petits morceaux de plantes viennent s'accumuler au fond des rivières ou cours d'eau. Ça peut sembler naturel, et ça l'est en partie, mais le problème arrive quand le phénomène devient trop intense.

Par exemple, quand on déboise ou qu'on travaille le sol un peu n'importe comment, surtout sur les terrains pentus, ça accélère beaucoup l'érosion. Résultat : plein de particules en trop arrivent dans les cours d'eau. Tout ça finit par se déposer en couche épaisse, les fonds se comblent et les habitats aquatiques changent complètement. On estime qu'une déforestation sévère peut augmenter par 10 voire 20 fois la quantité de sédiments déversés dans nos rivières. Clairement, c'est énorme.

Quand les fonds deviennent boueux et épais, certains poissons comme la truite ou le saumon, qui pondent directement dans les graviers propres, voient leur habitat dégradé. La reproduction est compliquée parce que les œufs manquent d'oxygène et meurent étouffés. En plus, les animaux aquatiques qui filtrent l'eau (moules d'eau douce par exemple) deviennent aussi incapables de se nourrir correctement. C'est toute la chaîne alimentaire qui en prend un coup.

Autre conséquence super concrète : la diminution de la profondeur des cours d'eau provoquée par l'accumulation de ces sédiments réduit leur débit et favorise les débordements en cas de fortes pluies—evenement d'ailleurs de plus en plus courant avec les changements climatiques.

Heureusement, il y a des solutions. Réduire le labour intensif, réimplanter des haies, restaurer les bandes de végétation riveraine ou installer des bassins de rétention sont des méthodes rapides et assez faciles à appliquer, et qui marchent très bien pour limiter le phénomène.

Qualité de l'eau potable et sécurité sanitaire

L'eau des bassins versants peut transporter pas mal de contaminants peu sympas pour notre santé : nitrates, pesticides, métaux lourds, bactéries pathogènes, ou même des résidus de médicaments rejetés dans l'environnement. Par exemple, jusqu'à 25% des prélèvements d'eaux superficielles en France montrent la présence significative de pesticides comme le glyphosate ou l'atrazine, pourtant interdit depuis plusieurs années.

Ces polluants compliquent sacrément le boulot des stations de traitement de l'eau potable. Quand la source d'eau est vraiment chargée, il faut verser des sommes colossales pour avoir une eau sécuritaire en bout de robinet — on parle de coûts supplémentaires dépassant parfois 30% du budget classique d'une station d'épuration.

Plus concrètement, une eau contaminée augmente les risques sanitaires directs : troubles digestifs à cause de bactéries comme la bactérie Escherichia coli, intoxications chroniques aux nitrates pour les nourrissons (le fameux "syndrome du bébé bleu"), ou encore perturbations endocriniennes dues aux résidus médicamenteux ou plastiques retrouvés dans l'eau.

Pour éviter ces soucis, certains bassins versants misent aujourd'hui sur des solutions assez malines comme la biofiltration naturelle, où l'eau passe à travers des sols et des végétaux qui captent une partie des polluants organiques et minéraux. Ce type d'approches douces peut réduire jusqu'à 70% la charge de polluants avant même que l'eau n'arrive en station de traitement. Pas mal pour protéger notre santé tout en faisant des économies.

Gestion des risques naturels : inondations et sécheresses

Aménagements et prévention face aux inondations

Contre les inondations, on peut commencer par redonner de l'espace aux rivières en adoptant le principe de renaturation. Exemple concret : les Pays-Bas ont créé des zones de rétention temporaire, appelées projets « Room for the River », pour que l'eau de crue puisse se répandre sans causer de dégâts majeurs aux villes et villages voisins.

Un moyen efficace et pas trop cher est aussi de restaurer les zones humides à proximité des cours d'eau. Ces zones jouent un rôle naturel d'éponge et absorbent temporairement l'excès d'eau, limitant les débordements rapides en aval. Des régions comme la Camargue en France ou les Everglades aux USA prouvent que ça marche.

Côté construction, les bâtiments sur pilotis ou équipés de fondations étanches sont des choix judicieux dans des zones exposées aux débordements saisonniers. Certains quartiers aux alentours de Hambourg en Allemagne ont intégré cette approche dans leur urbanisme depuis la grande crue de 1962, et ça fonctionne bien.

Enfin, pour gérer rapidement les inondations en zone urbaine, la construction de revêtements perméables de type béton drainant ou encore chaussées-réservoirs a déjà démontré son efficacité. Ça ralentit considérablement l'écoulement vers les égouts et empêche l'eau de stagner sur les routes.

Dernier conseil pratique : impliquer directement les habitants. Ça peut sembler évident, mais lorsque les gens participent activement à la gestion des eaux pluviales en installant chez eux des jardins de pluie ou des systèmes de collecte d'eau pluviale sur leur toit, ça limite vraiment le risque collectif d'avoir les pieds dans l'eau.

Mesures d’adaptation à la sécheresse

Pour gérer la sécheresse efficacement, la priorité c'est le stockage malin de l'eau. Par exemple, la mise en place de bassins de rétention agricole aide à capter les excès d'eau de pluie pour les redistribuer lors des périodes sèches. Pas besoin de grands équipements coûteux : des petites retenues collinaires locales ou des mares artificielles fonctionnent super bien pour économiser l'eau à l'échelle du bassin versant.

Autre astuce sympa, choisir des cultures adaptées, peu gourmandes en eau. Avec des variétés locales ou des cultures résistantes à la sécheresse (comme le sorgho par exemple, qui a besoin de 40% moins d'eau que le maïs), on limite fortement les dégâts en cas de sécheresse prolongée.

Également utile : généraliser l'irrigation au goutte-à-goutte, technique simple mais ultra-efficace, économique en eau (jusqu'à 50 % d'eau économisée par rapport aux méthodes classiques), et qui donne aux cultures juste ce dont elles ont besoin directement au niveau des racines.

Enfin, développer les outils technologiques facilite bien la tâche, comme les applications mobiles d'anticipation de sécheresse qui s'appuient sur des données météo en temps réel et des prévisions climatiques pour mieux planifier les ressources en eau de façon précise, concrète et efficace.

Le saviez-vous ?

Adopter l'agriculture de conservation (réduction du labour, couverture du sol et diversification des cultures) peut réduire jusqu'à 40% les pertes en eau dues à l'évaporation et au ruissellement, économisant ainsi des ressources hydriques précieuses.

La végétalisation des berges et l'implantation de bandes riveraines permettent non seulement de protéger les sols contre l'érosion, mais aussi de filtrer naturellement jusqu'à 90 % des nitrates et phosphates issus des activités agricoles avoisinantes.

Un hectare de zones humides peut absorber et stocker jusqu'à 15 millions de litres d'eau lors d'inondations, jouant ainsi un rôle crucial dans la prévention des crues.

Selon l'Agence Européenne de l'Environnement, une goutte de produit phytosanitaire peut polluer jusqu'à 10 000 litres d'eau, mettant en évidence l'importance des pratiques agricoles responsables pour préserver la qualité des ressources en eau.

Pratiques agricoles durables pour la préservation des ressources hydriques

Agriculture de conservation et agroécologie

L'agriculture de conservation, ça change des pratiques agricoles classiques : on arrête de labourer à tout bout de champ. Au lieu de retourner complètement la terre, les agriculteurs pratiquent le semis direct, une méthode où les graines sont semées sans passer la charrue. Résultat : le sol est moins perturbé, les vers de terre adorent (leur population peut doubler en quelques années !) et les ressources en eau sont mieux préservées. Pourquoi ? Parce qu'un sol moins remué retient davantage l'eau de pluie, jusqu’à 20 à 25 % de plus selon certaines données françaises.

L'agroécologie, elle, joue sur l'association intelligente des cultures. Par exemple, planter des légumineuses (comme les lentilles ou pois chiches) au milieu des céréales. Ces plantes enrichissent naturellement le sol en azote et permettent de se passer en partie d'engrais chimiques. Gain immédiat : moins de nitrates qui filent dans les cours d'eau et les nappes phréatiques.

En combinant ces méthodes, on aide le sol à garder sa capacité naturelle à filtrer l'eau, limitant ainsi nettement l'érosion et le ruissellement de pesticides. Des études européennes récentes indiquent qu’avec ce genre de pratiques, l'érosion hydrique peut être divisée par 2 ou 3 par rapport aux champs cultivés de manière traditionnelle. Là où l'agroécologie est adoptée sérieusement, on observe une biodiversité accrue, des sols plus fertiles et une meilleure résilience en cas de sécheresse.

Et en prime, côté climat, c’est plutôt cool : l'agriculture de conservation peut stocker jusqu’à une tonne supplémentaire de carbone par hectare et par an comparée aux techniques traditionnelles. Pas négligeable quand on sait combien l’agriculture pèse dans le bilan CO2 global.

Réduction des intrants chimiques et pratiques responsables d’irrigation

Diminuer les intrants chimiques, c'est d'abord bien identifier les besoins des cultures. Un truc simple : l'analyse régulière du sol pour balancer pile-poil la bonne quantité de fertilisant. Ça réduit les excès, donc moins de nitrates dans les cours d'eau.

Autre astuce : miser sur les biostimulants, des produits naturels à base d'algues ou micro-organismes. Ils boostent la plante sans gonfler les apports chimiques.

Pour l'irrigation, le choix du matériel fait vite la différence. Avec l'irrigation goutte-à-goutte, par exemple, jusqu'à 50 % d'eau économisée par rapport aux techniques classiques type aspersion. Précis, efficace, pas de gaspillage.

Encore mieux : s'aider d'outils numériques et de capteurs connectés. Ils t'indiquent exactement quand ta culture a soif. Résultat, des économies d'eau pouvant aller jusqu'à 25 à 30 %. Pas mal pour limiter les prélèvements dans les nappes phréatiques.

Enfin, il y a l'astuce toute bête du couvert végétal, appelé aussi mulching. Une couche végétale au sol réduit l'évaporation et protège contre l'érosion. Au final, besoin de moins arroser même en pleine chaleur d'été.

40%

Pourcentage de la population mondiale qui fait face à des pénuries d'eau.

2 trillion m³

Volume annuel d'eaux usées rejetées dans les cours d'eau et les océans dans le monde.

80%

Part des eaux usées rejetées dans l'environnement sans traitement.

120 kg par personne par an

Quantité moyenne de nourriture gaspillée par personne en Europe chaque année.

137 000 kilomètres carrés

Superficie totale des mangroves dans le monde.

| Impact environnemental des bassins versants | Technologies pour une gestion durable | Chiffres clés | Solutions innovantes |

|---|---|---|---|

| Destruction des écosystèmes aquatiques | Systèmes de surveillance environnementale | 75% | Utilisation de modèles hydrologiques |

| Pollution des cours d'eau | Solutions de bio-ingénierie | 1500 | Éco-drones pour la détection des polluants liquides |

| Dégradation des berges et des milieux humides | Application de l'intelligence artificielle | 20 | Systèmes de bio-remédiation |

| Consommation d'eau par activité (en m³/an) | Pratiques de réduction de la consommation d'eau | Impact sur la préservation des ressources hydriques |

|---|---|---|

| Agriculture | Utilisation de systèmes d'irrigation économes en eau | Réduction de 40% de la consommation d'eau en agriculture |

| Industrie | Recyclage des eaux usées et installation de systèmes de réutilisation d'eau | Diminution de 30% de l'empreinte hydrique industrielle |

| Usage domestique | Promotion de l'éco-gestuelle et installation de dispositifs d'économie d'eau | Réduction de 25% de la consommation d'eau dans les foyers |

Restauration et protection des écosystèmes aquatiques et riverains

Gestion et restauration des zones humides

Les zones humides, c'est du concret : elles filtrent naturellement tout un tas de polluants, un peu comme des reins écologiques qui purifient les rivières. Mais pourtant, en France, près de 67 % des zones humides ont disparu au cours du siècle dernier à cause des drainages agricoles, de l'urbanisation et de l'aménagement des sols. Alors, aujourd'hui, restaurer une zone humide ça veut dire recréer les conditions naturelles pour que l'eau circule à nouveau librement : suppression de digues, rebouchage des canaux de drainage ou même remettre certains cours d'eau sur leur tracé initial (ça s'appelle la "renaturation").

Concrètement, quand on restaure une tourbière, par exemple, il faut remettre en eau des espaces asséchés depuis longtemps, en rétablissant une nappe phréatique suffisamment haute pour que la tourbe cesse de se décomposer et recommence à accumuler du carbone. Une seule tourbière restaurée peut stocker jusqu'à 2 tonnes de CO₂ par hectare et par an !

En bonus, restaurer ces milieux humides apporte une protection hyper efficace contre les crues : certains marécages peuvent retenir jusqu'à 1 million de mètres cubes d'eau par hectare lors d'une crue violente, limitant ainsi vraiment les dégâts en aval. Pas mal, non ? Cette approche naturelle coûte souvent moins cher que les gros ouvrages artificiels (barrages, digues), tout en favorisant le retour d'une faune et d'une flore remarquables comme le râle des genêts ou certaines orchidées sauvages. Une stratégie gagnante aussi bien sur le plan écologique qu'économique.

Implantation et entretien de bandes riveraines

Si on veut vraiment protéger nos cours d'eau, aménager des bandes riveraines efficaces est important. Une largeur d'au moins 5 mètres est souvent conseillée pour limiter le ruissellement agricole, l'idéal étant autour de 10 à 15 mètres, parce que plus c'est large, mieux ça filtre les polluants.

Les espèces végétales choisies doivent être adaptées localement : on privilégie des arbustes et herbacées à enracinement profond, comme le saule ou les aulnes, qui stabilisent efficacement les berges. Des mélanges d'espèces végétales indigènes renforcent aussi la biodiversité locale.

Côté entretien, oublie la tonte régulière, ça fragilise la bande, plutôt prévoir une gestion raisonnée. On se limite généralement à un débroussaillage sélectif tous les un à deux ans pour éviter l'envahissement par des espèces invasives comme la renouée du Japon. Laisser certaines zones moins entretenues permet en plus d'accueillir des habitats diversifiés pour petits mammifères ou insectes utiles.

Petit détail important : éviter absolument les traitements chimiques, herbicides ou pesticides dans ces zones; elles sont clairement faites pour filtrer, pas pour polluer.

Question orientation, les bandes riveraines positionnées perpendiculairement au sens d'écoulement des eaux de ruissellement montrent de meilleures performances pour capter les nitrates, phosphates et résidus de pesticides issus des champs cultivés. En zone agricole intensive, les résultats peuvent être spectaculaires : certaines études montrent jusqu'à 70 à 90 % de diminution des concentrations en azote et phosphore dans l'eau arrivant finalement dans les rivières.

Bref, une bande riveraine bien implantée, bien entretenue et suffisamment large peut réellement faire la différence. Pas juste pour garder l'eau propre, mais aussi parce que ça rend les berges solides face aux crues et favorise une biodiversité sympa tout au long de l'année.

Reforestation et végétalisation des abords des cours d'eau

Planter des arbres et végétaliser les rives permet bien plus que juste faire joli : c’est une stratégie hyper efficace pour préserver la qualité de l'eau et stabiliser les berges. Quelques chiffres ? Une bande boisée de 10 mètres le long d'un cours d'eau peut filtrer jusqu’à 90 % des nitrates et phosphates avant qu'ils atteignent la rivière. Ça limite nettement les poussées d'algues toxiques et améliore la santé des poisons.

Pour les berges qui partent sans arrêt en sucette, quelques espèces végétales font particulièrement le job : l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) ou le saule blanc (Salix alba) par exemple, dont les racines puissantes tiennent fermement les sols. Pas mal de collectivités se mettent d'ailleurs à mi-chemin entre forêt et prairie riveraine, avec des arbustes bas juste en bord d'eau et des grands arbres un peu en retrait, histoire d'avoir un équilibre cool entre stabilisation, filtration et biodiversité.

Ne pas oublier non plus qu’une végétation bien gérée sur les berges baisse réellement la température de l'eau (grâce à l'ombre), ce qui est vital pour beaucoup de poissons comme la truite. À titre d’exemple concret : une étude menée en Bretagne relevait une baisse moyenne de 2°C des eaux après végétalisation efficace des rives.

En pratique, on parle aussi souvent de laisser une bande tampon d’au moins 5 à 10 mètres enherbée ou boisée entre les champs cultivés et la rivière. On plante local, pas n'importe quoi : le frêne commun, la bourdaine, la salicaire ou encore l’iris des marais marchent très bien dans certaines régions françaises.

Résultat : Non seulement tu stabilises la rive et protèges l'eau, mais en bonus tu recrées un corridor biologique tranquille pour une multitude d'espèces animales et végétales. Végétaliser malin, c’est gagnant-gagnant à tous les coups.

Outils et technologies pour faciliter la gestion durable des bassins versants

Aujourd'hui, pas mal d'outils technologiques sont là pour faciliter la protection et la gestion des bassins versants. Parmi les incontournables : les systèmes d'information géographique (SIG). Ça permet de visualiser facilement des cartes super détaillées du terrain, des ressources en eau, des zones à risque, tout en gardant un œil sur l'évolution en temps réel grâce aux données satellites.

On a aussi les capteurs connectés placés un peu partout pour suivre en direct la qualité de l'eau, les niveaux des cours d'eau ou des nappes phréatiques. Avec ces infos, les gestionnaires peuvent anticiper rapidement et déclencher des actions dès le moindre souci.

Les drones, eux, deviennent vraiment très pratiques. On les utilise de plus en plus pour surveiller l'état général des milieux aquatiques, repérer des pollutions ou même évaluer l'évolution de la végétation sur les berges. Fiables et rapides, ils facilitent la prise de décisions.

Les applis mobiles ne sont pas en reste : certaines permettent même aux citoyens de signaler immédiatement des problèmes environnementaux comme une pollution ou une fuite d'eau. Ça favorise clairement une gestion participative et réactive.

Enfin, les plateformes numériques qui centralisent toutes les données récoltées deviennent des outils indispensables pour coordonner efficacement les différents acteurs impliqués : collectivités, agriculteurs, ONG ou riverains. On gagne ainsi du temps, de la réactivité et tout le monde bénéficie d'un accès rapide à l'information utile.

Foire aux questions (FAQ)

En tant que particulier, vous pouvez adopter plusieurs gestes simples : éviter l’usage de produits chimiques nocifs dans votre jardin, mettre en place des bandes riveraines végétalisées près des cours d'eau, installer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie, veiller à limiter votre consommation d'eau domestique et sensibiliser votre entourage à ces bonnes pratiques.

Adopter une agriculture durable permet de réduire les intrants chimiques (engrais, pesticides), de préserver la fertilité des sols, de limiter l’érosion et de maintenir une meilleure qualité de l’eau dans tout le bassin versant. À terme, cela protège non seulement l'environnement mais aussi la santé publique et garantit la pérennité économique des exploitations agricoles.

Un bassin versant est une zone géographique délimitée naturellement par les lignes de crête, dans laquelle toutes les eaux de surface et souterraines convergent vers un même exutoire (rivière, lac, mer). Sa gestion est essentielle car il influence directement la qualité et la quantité des ressources aquatiques disponibles et joue un rôle crucial dans la prévention des risques naturels, tels que les inondations et les sécheresses.

Parmi les outils à disposition, il existe des systèmes de cartographie par SIG (Système d'Information Géographique), des drones pour le suivi environnemental, des capteurs connectés pour surveiller la qualité de l'eau et des plateformes numériques permettant l'analyse prédictive des ressources en eau basées notamment sur le big data et l'intelligence artificielle.

Les zones humides assurent plusieurs fonctions essentielles dans la santé d'un bassin versant : elles servent d'habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales, jouent un rôle d’éponge en stockant l'eau lors d’inondations et en la restituant progressivement en période sèche, et filtrent naturellement les polluants. Ainsi, leur restauration permet d'améliorer globalement la résilience environnementale et la qualité de l'eau.

Les principales sources sont les pollutions agricoles dues notamment aux pesticides et engrais chimiques, les pollutions industrielles (effluents toxiques, métaux lourds), les rejets urbains (eaux usées non traitées), ainsi que la pollution liée au ruissellement urbain chargé en hydrocarbures et micro-plastiques.

L’urbanisation entraîne une imperméabilisation des sols (routes, bâtiments, parkings), ce qui réduit la capacité naturelle d’infiltration des eaux pluviales et augmente les volumes et la rapidité du ruissellement. Le résultat est une hausse des phénomènes d’inondations urbaines, une recharge plus faible des nappes phréatiques, et une détérioration générale de la qualité de l'eau dans les bassins versants.

Oui, plusieurs initiatives remarquables existent à travers le monde. Un exemple est la gestion intégrée du bassin versant du Rhin en Europe, qui a permis, grâce à une coopération internationale exemplaire entre les pays riverains, de considérablement réduire les niveaux de pollution, restaurer les habitats aquatiques et améliorer la biodiversité de manière significative en quelques décennies seulement.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5