Introduction

Les plages où nous aimons bronzer l'été, les falaises balayées par le vent, les petits villages côtiers tranquilles... tout ça pourrait bientôt changer radicalement à cause d'un phénomène qui prend de l'ampleur : l'érosion côtière. L'océan grignote lentement nos côtes, parfois de quelques centimètres, parfois de plusieurs mètres chaque année, et ça touche toutes les régions du monde, y compris nos littoraux français.

Alors oui, l'érosion est un phénomène naturel qui façonne nos paysages depuis des siècles, mais ces dernières années, ça commence à devenir sérieux. Avec la montée des eaux due au changement climatique et les tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes, certaines régions voient leur littoral reculer à une vitesse alarmante. Ajoute à ça la multiplication d'activités humaines pas toujours bien pensées — comme construire en bord de mer ou modifier les courants avec des infrastructures diverses —, et on obtient le cocktail parfait pour aggraver la situation.

Cette histoire d'érosion n'est pas seulement anecdotique ou esthétique, elle a des conséquences très concrètes sur la biodiversité, sur nos économies locales, et même sur la santé physique et mentale des populations riveraines. Perte d'habitats pour la faune, habitats humains menacés voire engloutis, diminution radicale de la valeur des propriétés, sans compter le coût énorme des travaux de protection...

Heureusement, on n'est pas sans ressources, et des solutions existent — naturelles, lourdes ou innovantes. Certaines stratégies visent à renforcer ce qui existe déjà, comme la préservation des dunes ou des forêts de mangroves. D'autres — comme les digues ou les murs-marins — sont des méthodes plus agressives, coûteuses mais parfois nécessaires. Mais aujourd'hui, on commence aussi à voir émerger des techniques nouvelles, comme la création de récifs artificiels et le renforcement des plages par l'apport de sable.

Alors, quelles sont ces stratégies pratiques, leurs avantages et leurs limites ? Comment peut-on protéger efficacement nos littoraux, tout en respectant mieux l'environnement ? Petit tour complet de l'érosion côtière et des solutions qui s'offrent à nous.

250 millions de personnes

Estimation du nombre de personnes déplacées à cause de l'érosion côtière dans le monde d'ici 2100

50 %

Pourcentage des zones urbanisées à moins de 100 km des côtes dans le monde

3 milliards de dollars par an

Coût estimé de la construction et de l'entretien de digues dans le monde pour protéger contre l'érosion côtière

1 mètre

Prévision de l'élévation du niveau de la mer d'ici 2100, accentuant l'érosion côtière

Définition et enjeux de l'érosion côtière

Mécanismes naturels de l'érosion marine

L'érosion marine, c'est avant tout une affaire de force physique : la plupart du temps, c'est l’impact direct des vagues qui creuse les falaises et grignote les plages. Lorsqu'une vague roule vers la côte et s'écrase, elle libère beaucoup d'énergie, capable de déplacer sable, graviers et même gros cailloux. Les courants littoraux jouent aussi un rôle clé : en circulant le long des plages, ils transportent des tonnes de sédiments d'un endroit à l’autre, remodelant ainsi constamment le profil des côtes.

Mais il n’y a pas que les vagues au quotidien. De gros événements, comme les tempêtes ou les grandes marées, accélèrent sérieusement le phénomène. En Bretagne, par exemple, certaines falaises reculent jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres après une seule tempête d’hiver intense.

La composition des côtes aussi fait la différence : une falaise calcaire normande est nettement plus sensible à l'abrasion qu'une falaise granitique bretonne beaucoup plus résistante. Les côtes sableuses quant à elles, subissent surtout des pertes lors des tempêtes saisonnières et pendant les périodes où les vagues sont particulièrement fortes. Après ces événements, environ 30 à 50 % du sable perdu peut se réaccumuler progressivement grâce à des vagues plus calmes.

Autre mécanisme moins évident mais tout aussi important, le processus dit d'érosion chimique. Le sel de l'eau de mer et certains composés chimiques présents naturellement peuvent dissoudre petit à petit certains matériaux. Typiquement, les roches calcaires ou les formations crayeuses perdent progressivement leur ciment minéral, les rendant très friables.

Enfin, ne zappe pas le phénomène de gel-dégel, surtout visible dans les régions froides. L'eau emprisonnée dans les fissures rocheuses gèle en hiver, prend du volume, puis fait éclater la roche petit à petit. Un vrai burin naturel à l’action discrète mais redoutable.

Facteurs humains aggravant l'érosion

Les constructions directement sur l'avant-plage, comme les bâtiments, les ports ou les jetées, bloquent le déplacement naturel du sable. Résultat : les plages alentour s'appauvrissent rapidement en sable, parfois jusqu'à disparaître totalement. On appelle ça le phénomène de piège à sable.

Quand on décide de bétonner les dunes côtières pour l'aménagement urbain ou touristique, ça détruit la végétation naturelle. Or, cette végétation stabilise les dunes. Sans elle, les dunes deviennent vulnérables aux vents et aux vagues qui peuvent les emporter en quelques années, voire quelques mois.

Autre cause : le prélèvement de sable marin pour l'industrie du bâtiment. Chaque année, dans le monde, 50 milliards de tonnes de sable sont extraites pour la construction. Ce prélèvement intensif modifie drastiquement la dynamique côtière et aggrave l'érosion, en réduisant notamment l'apport naturel de sable sur les plages.

Enfin, le trafic maritime notamment les gros navires près des côtes crée des vagues puissantes artificielles. Ces vagues perturbent le cycle naturel de sédimentation et accélèrent la destruction du littoral sur son chemin.

| Stratégie | Description | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Enrochement | Utilisation de gros blocs de roches pour protéger le littoral. |

- Résistance à de fortes vagues - Longue durée de vie |

- Impact visuel important - Coût élevé - Perturbation des écosystèmes marins |

| Épis | Constructions perpendiculaires à la côte pour retenir le sable. |

- Création de plages plus étendues - Réduction de l'érosion en amont |

- Interruption des courants littoraux - Érosion accélérée en aval |

| Recharge sédimentaire | Ajout de sable et de sédiments pour reconstituer les plages. |

- Aspect naturel préservé - Amélioration des espaces récréatifs |

- Maintenance régulière nécessaire - Source de sédiments parfois non durable |

| Gestion du recul stratégique | Déplacement des infrastructures loin de la zone à risque. |

- Réduction des risques à long terme - Restauration des milieux naturels |

- Coût social et économique élevé - Difficulté de mise en œuvre |

Causes principales de l'érosion côtière

Élévation du niveau de la mer liée au changement climatique

La fonte du Groenland libère à elle seule environ 280 milliards de tonnes de glace par an dans les océans, accélérant nettement l'élévation des eaux. La fonte de l'Antarctique est tout aussi préoccupante : elle a triplé depuis les années 1990, atteignant maintenant près de 151 milliards de tonnes par an. La dilatation thermique joue aussi un rôle important : plus l'eau se réchauffe, plus elle prend du volume, renforçant encore le phénomène. Depuis 1993, la hausse moyenne mondiale est estimée à environ 3,3 millimètres par an, mais cette montée n'est pas uniforme partout dans le monde : aux Philippines ou encore en Indonésie, on dépasse par endroits les 7 à 10 millimètres par an. Si l'on continue sur cette voie, des villes comme Amsterdam, Miami, Venise ou des régions côtières entières comme la Camargue pourraient connaitre des inondations régulières d'ici la fin du siècle.

Tempêtes et événements météorologiques extrêmes

Aujourd'hui, près de 24 % des littoraux européens subissent de plein fouet l'augmentation brutale des tempêtes extrêmes. Jusqu'ici, une tempête intense arrivait tous les 50 ans environ. Désormais, à cause du changement climatique, certaines zones voient ces phénomènes débarquer presque tous les 5 ou 10 ans. À chaque fois, les vagues en colère dévorent parfois jusqu'à plusieurs mètres en une seule nuit, creusant méchamment le trait de côte.

Quand la pression atmosphérique chute rapidement, cela amplifie une élévation temporaire du niveau de la mer appelée onde de tempête. Par exemple, la tempête Xynthia de 2010, qui a durement frappé la Vendée et la Charente-Maritime, avait généré une onde de tempête de plus d'1,5 m, pénétrant directement derrière les digues jugées pourtant sûres. Résultat : des dégâts colossaux et malheureusement 47 morts.

Les tempêtes soufflent de plus en plus fort, car avec l'atmosphère plus chaude, elles disposent de davantage d'énergie. Une étude du CNRS a démontré qu'entre 1980 et 2018, la fréquence des vagues de tempête augmentant l'érosion a progressé de plus de 30 % sur la façade atlantique française. Concrètement, cela veut dire que des côtes comme celles de Soulac-sur-Mer reculent désormais de plus de 2 mètres par tempête majeure.

Et le problème ne se limite pas à l'océan Atlantique. Sur les côtes méditerranéennes, les épisodes appelés "medicanes" (des mini cyclones tropicaux locaux) sont devenus plus fréquents. En 2019, le medicane Ianos, apparu brutalement, avait balayé les côtes grecques et italiennes avec des rafales atteignant jusqu'à 180 km/h, causant d'importantes pertes économiques et humaines.

Le défi urgent : anticiper ces phénomènes et renforcer la résilience des communautés côtières fragilisées. Aujourd'hui, les systèmes de prévision météo permettent de prévoir certaines tempêtes violentes jusqu'à 72 heures à l'avance. C'est précieux pour évacuer à temps, mais insuffisant pour empêcher des dégâts matériels souvent irréversibles.

Activités humaines : urbanisation et aménagements littoraux

La construction de bâtiments et de routes bétonnées perturbe le déplacement naturel du sable sur les plages, provoquant une érosion accélérée. Typiquement, une jetée ou un port modifie les courants marins, empêchant le sable de circuler librement le long du littoral. Résultat concret : les plages situées juste en aval du courant rétrécissent ou disparaissent carrément, comme ça s'est produit à Lacanau après la construction des épis dans les années 70.

Autre exemple parlant : en Floride, l'aménagement massif du front de mer à Miami Beach a nécessité de constantes interventions de rechargement en sable pour contrer le recul des plages. Entre 1976 et 2020, cette intervention répétée a coûté près de 100 millions de dollars aux contribuables locaux, illustration claire d'un impact économique direct lié à l'urbanisation côtière excessive.

L'urbanisation entraîne aussi une imperméabilisation massive des sols en bord de mer. Le béton, contrairement aux surfaces naturelles, n'absorbe pas l'eau des pluies ni des vagues. Conséquence immédiate : les vagues deviennent plus fortes, attaquent directement les infrastructures et augmentent l'érosion du trait de côte.

Enfin, la suppression des zones tampons naturelles, comme les marais côtiers ou les mangroves, retire une barrière protectrice essentielle contre les tempêtes marines. Un exemple canonique en France, c'est la destruction progressive des marais littoraux en Camargue pour l'extension agricole et touristique : cette disparition progressive fragilise aujourd'hui toute la région face aux vagues et aux tempêtes hivernales.

80 %

Pourcentage des plages à travers le monde qui subissent une certaine forme d'érosion côtière

Dates clés

-

1953

Grande inondation aux Pays-Bas (inondation de la mer du Nord), entraînant la mise en œuvre du plan Delta pour renforcer les défenses côtières.

-

1972

Conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm : premier sommet mondial sur l'environnement évoquant les risques de l'activité humaine sur les littoraux.

-

1992

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro : mise en lumière des enjeux climatiques et début de l'intégration systématique des risques liés à l'élévation du niveau marin dans les politiques internationales.

-

2004

Tsunami dans l'océan Indien provoquant d'importants dégâts sur les littoraux et sensibilisant la communauté internationale à la vulnérabilité côtière.

-

2005

Ouragan Katrina aux États-Unis, révélant la vulnérabilité accrue des littoraux urbains face à l'aggravation des événements météo-marins extrêmes et l'urgence de stratégies d'adaptation.

-

2015

Signature de l'Accord de Paris lors de la COP21, accord international historique pour lutter contre le changement climatique, notamment en réduisant les causes anthropiques de l'érosion côtière.

-

2018

Rapport spécial du GIEC sur l'élévation du niveau des océans, alertant sur les risques croissants d'érosion côtière au niveau mondial et appelant à la mise en œuvre accrue de stratégies durables et innovantes.

Impacts environnementaux, économiques et sociaux de l'érosion côtière

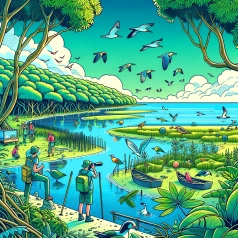

Pertes d'habitats naturels et menaces pour la biodiversité

Chaque année, la côte française recule de quelques dizaines de centimètres jusqu'à plus de 2 mètres - en Aquitaine par exemple - grignotant inexorablement dunes, falaises et zones humides. Conséquence directe : des écosystèmes sensibles trinquent, surtout les milieux humides comme les marais salés de Camargue ou du bassin d'Arcachon, qui voient leurs habitats naturels disparaître sous les eaux.

Résultat, certaines espèces animales et végétales perdent leur refuge : oiseaux nicheurs, comme le Gravelot à collier interrompu, et des plantes rares comme le panicaut maritime sont directement menacées. Quand les dunes reculent ou disparaissent, c'est tout l'habitat de ponte ou de nourrissage de ces espèces qui part avec elles.

C'est pareil pour les falaises calcaires normandes, notamment autour d’Étretat. Ce milieu unique abrite une belle diversité de faune et flore marine : algues rares, mollusques particuliers et oiseaux marins qui nichent à même la roche. Avec l’érosion, c’est leur habitat entier qui devient précaire et risque tout bonnement de disparaître.

Et puis, il y a aussi les herbiers marins, par exemple en Méditerranée avec la précieuse Posidonie. Ces écosystèmes sous-marins sont de vrais refuges pour des centaines d’espèces. Quand les côtes changent trop vite, les herbiers se retrouvent fragilisés, arrachés par les vagues plus fortes ou ensablés, et là c’est toutes les espèces dépendantes, poissons et crustacés en particulier, qui trinquent aussi.

Bref, l’érosion côtière ne se contente pas de modifier nos paysages de carte postale. Elle remet carrément en question la survie à moyen terme de certains habitats spécifiques et, par ricochet, toute la biodiversité exceptionnelle qui en dépend.

Risques économiques et diminution de la valeur immobilière

Quand l'érosion côtière frappe, l'une des premières conséquences visibles, c'est évidemment la perte de terrain proche de la mer. Résultat concret : les maisons parfois très coûteuses situées en bordure de plage ou proches du littoral perdent en valeur, parfois drastiquement. Par exemple, une étude française a montré qu'une propriété affectée par l'érosion côtière perd en moyenne jusqu'à 30 à 40 % de sa valeur sur le marché immobilier, selon la proximité et la gravité locale du problème.

Les assureurs deviennent aussi très prudents : certains refusent carrément de couvrir les dommages liés à l'érosion ou augmentent leur tarif de manière significative. Conséquence directe : ce sont les propriétaires qui trinquent financièrement, conduisant parfois à une impossibilité de vendre à bon prix ou de trouver un locataire prêt à s’engager. À Lacanau, par exemple, des baisses de plus de 20 % du prix au m² ont été observées ces dix dernières années sur certains secteurs particulièrement exposés.

Mais le problème ne s'arrête pas aux maisons individuelles. Les infrastructures publiques comme les routes, les digues protectrices ou même les installations touristiques subissent des dégâts réguliers. Par exemple, en Aquitaine, le recul moyen annuel du trait de côte est estimé à environ 2 à 3 mètres dans certaines zones très exposées. Ce recul entraîne des coûts de réparation qui s'élèvent vite à plusieurs centaines de milliers d'euros par kilomètre. À Soulac-sur-Mer, la ville a récemment été contrainte de relocaliser de nombreux bâtiments publics en raison du recul rapide du littoral, une opération qui coûte cher aux contribuables locaux.

Enfin, un dernier aspect à garder en tête : le tourisme balnéaire. Une plage réduite, des dégâts visibles, ça attire moins de monde. Moins de touristes, c’est moins d’activité économique tout court pour les commerçants, restaurants, hôtels et autres activités saisonnières. En Normandie et dans les Hauts-de-France, certaines stations balnéaires ont enregistré jusqu'à 15 % de baisse de leurs revenus touristiques annuels suite à la réduction notable de leurs plages.

Conséquences sanitaires et sociales sur les populations locales

Quand la mer grignote sérieusement nos littoraux, les impacts concrets touchent directement les gens du coin côté santé et vie quotidienne. Les infiltrations d'eau salée dans les nappes phréatiques, ça rend les ressources en eau douce hyper rares. Concrètement, moins d'eau potable disponible pour les habitants, davantage d'eau contaminée, et plus de maladies liées à l'eau comme les diarrhées chroniques ou problèmes rénaux. Des régions du Bangladesh connaissent déjà ces galères, avec des taux d'hypertension artérielle nettement plus élevés à cause de la consommation d'eau chargée en sel supérieure aux recommandations de l'OMS.

Côté logement, quand les habitations sont menacées par le recul du trait de côte, ça devient un vrai stress permanent. La peur de perdre son chez-soi affecte grave le moral des familles, générant anxiété et sentiment d'insécurité chronique. Aux États-Unis, sur les côtes de la Louisiane, on voit clairement grimper les cas de stress post-traumatique et de troubles anxieux chez les habitants confrontés régulièrement à ces risques.

Autre effet indirect : la fragilisation du lien social et identitaire. Quand une communauté côtière doit relocaliser massivement ses habitants à cause de l'érosion intense, comme ça a été le cas dans certains villages isolés d'Alaska (ex : village inuit de Shishmaref), le tissu social se délite. On perd alors les repères culturels traditionnels, et ça mène à plus de risques de dépression et de troubles sociaux. Beaucoup se sentent exclus, déracinés, et la sensation d'appartenance en prend un sérieux coup.

Le saviez-vous ?

Une mangrove peut réduire jusqu'à 66 % la hauteur des vagues frappant le rivage et ainsi contribuer fortement à limiter les impacts érosifs liés aux tempêtes.

Chaque année, près de 24 % du littoral européen subit activement une érosion côtière, modifiant parfois durablement la géographie des côtes.

Contrairement aux idées reçues, la construction de digues et murs marins peut parfois aggraver l'érosion sur les côtes voisines non protégées en modifiant les flux de sédiments.

Selon l'ONU, près de 40 % de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres des côtes, rendant cruciales les stratégies de gestion et protection face à l'érosion côtière.

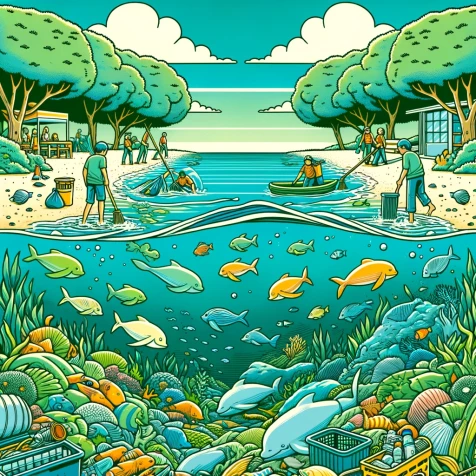

Stratégies naturelles de lutte contre l'érosion côtière

Préservation et restauration des dunes côtières

Les dunes, c'est clairement un rempart naturel incroyable contre les vagues et les tempêtes. Mais attention, ces monticules de sable végétalisés sont fragiles, et leur stabilité dépend beaucoup de certaines plantes spécifiques comme l'oyat. Cette graminée ultra résistante a des racines qui peuvent atteindre 3 à 4 mètres et permet de fixer efficacement le sable.

Un truc intéressant pour protéger les dunes, c'est d'utiliser des clôtures en bois genre ganivelles. Elles ralentissent le vent et facilitent le dépôt du sable pour renforcer la dune. À côté de ça, limiter ou canaliser strictement le piétinement avec des sentiers aménagés ou des passerelles légères fait toute la différence. Chaque pas répété sur une dune peut provoquer l'arrachage des végétaux essentiels à son maintien.

Restaurer les dunes abîmées, c'est aussi apporter artificiellement du sable là où l'érosion en a pris trop. On appelle ça un reprofilage dunaire. On reconstruit la dune, on replante direct derrière pour vite redonner de la stabilité au sable, et on empêche tout accès pour laisser la végétation reprendre ses droits.

Certaines communes en Vendée ou dans les Landes, par exemple, organisent régulièrement des chantiers citoyens où les habitants viennent replanter l'oyat ou autre végétation locale spéciale dunes. Résultat : des dunes plus solides et une sensibilisation active des gens.

Mine de rien, une dune bien préservée peut avancer naturellement de quelques mètres par an vers la mer, en réponse aux forces naturelles. Les spécialistes appellent ça l'évolution morphologique des dunes, preuve d'un écosystème qui fonctionne comme il devrait. Pas si banal !

Utilisation des mangroves et marais salés pour stabiliser le littoral

Les mangroves et les marais salés, ça fait très bien le job contre les vagues et l'érosion. Ces écosystèmes absorbent une grosse partie de l'énergie des vagues, jusqu'à 60 à 80% selon certaines études concrètes. Rien que sur 100 mètres de mangrove, l'intensité des vagues peut diminuer de moitié. Mine de rien, leurs systèmes racinaires denses capturent efficacement les sédiments, stabilisent naturellement le sol et limitent l'érosion.

Exemple frappant : après le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, les villages protégés par des mangroves intactes ont subi beaucoup moins de dégâts comparés aux zones déboisées. D'ailleurs, la revégétalisation des mangroves s'est avérée être une stratégie efficace en Indonésie, où depuis 2015, près de 200 kilomètres carrés ont été restaurés avec succès.

Encore mieux, la protection par mangrove coûte souvent moins cher que les digues en béton ou autres aménagements lourds. Restaurer un hectare de mangrove peut coûter autour de 1000 à 5000 €, alors qu'un kilomètre de digue bétonnée, on atteint facilement plusieurs millions.

Les marais salés offrent quasiment les mêmes bénéfices, en plus d'être top pour accueillir la biodiversité locale comme les poissons ou les oiseaux migrateurs. Leurs capacités de piégeage du CO2 (le fameux carbone bleu) sont aussi supérieures à celles de nombreuses forêts terrestres, ce qui ajoute un double bénéfice écologique.

Malgré tout, ces écosystèmes diminuent vite en raison de l'urbanisation et de l'aquaculture intensive. Rien qu'au XXème siècle, la surface mondiale des mangroves a reculé de 35%, sous la pression des activités humaines. Protéger ces milieux naturels n'est donc pas seulement sympa, c'est absolument nécessaire si on veut stabiliser nos littoraux de manière efficace et durable.

Plantation de végétation marine protectrice

Un truc naturel hyper efficace contre l'érosion côtière, c’est de miser sur la végétation marine. Par exemple, la plantation d'oyats (Ammophila arenaria), une herbe ultra résistante qui fixe remarquablement les dunes en piégeant le sable grâce à ses longues racines. En Bretagne, rien que sur les dunes de Tréffiagat, des oyats plantés ont diminué de près de 30% l'érosion en une décennie.

On peut aussi s'appuyer sur d'autres plantes adaptées au milieu salin, comme les spartines (Spartina alterniflora), capables de stabiliser efficacement les marais salés grâce à leurs racines particulièrement costaudes et ramifiées.

Encore moins connue, la posidonie (Posidonia oceanica), présente naturellement en Méditerranée, crée de grandes prairies sous-marines, absorbant l'énergie des vagues et fixant les sédiments. Là où ces herbiers poussent, l'érosion est beaucoup plus faible. Mieux : un hectare de posidonie peut accumuler environ 600 tonnes de carbone organique, stocké sous terre pendant plusieurs siècles.

Dernier truc sympa, la zostère marine, une sorte d'herbe aquatique capable de renforcer la protection des littoraux sablonneux et de servir de nurserie à de nombreuses espèces marines. Ces plantations ont déjà été testées avec succès au Danemark, où les surfaces aménagées ont réduit jusqu’à 25% d’érosion en quelques années seulement.

15 millions de m³

Volume de sable nécessaire pour restaurer une plage de 1 km de longueur

12 milliards de dollars

Chiffre d'affaires mondial de l'industrie des récifs artificiels, utilisés pour la stabilisation côtière

300 millions d'€

Investissement annuel de l'Union européenne dans la protection des écosystèmes côtiers

10 %

Pourcentage de pertes de terres agricoles à l'échelle mondiale causées par l'érosion côtière

| Type de stratégie | Description | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Enrochement | Utilisation de gros blocs de roches pour protéger la côte. | Protection efficace contre l'érosion, Durée de vie longue | Peut être inesthétique, Coût élevé, Impact sur l'écosystème marin |

| Rechargement en sable | Ajout de sable sur les plages pour augmenter leur volume et absorber l'énergie des vagues. | Aspect naturel, Amélioration des plages pour le tourisme | Entretien régulier nécessaire, Source de sable nécessaire, Coût potentiellement élevé |

| Digues et barrages | Construction de structures pour bloquer l'avancée de l'eau. | Protection importante contre les inondations | Modification de la dynamique naturelle, Entretien constant, Impact visuel |

| Murs de soutènement | Édification de murs pour soutenir et protéger des zones spécifiques. | Réduit l'érosion directe par les vagues | Peut accélérer l'érosion dans d'autres zones, Détérioration esthétique possible, Coût de construction et d'entretien |

Solutions d'ingénierie lourde pour la protection des côtes

Digues et murs-marins : avantages et inconvénients

Les digues et les murs-marins, ces grands classiques des solutions côtières, protègent efficacement nos rivages, surtout face aux tempêtes violentes. Mais cette force apparente cache quelques problèmes. D'abord, les digues en béton peuvent amplifier l'érosion des plages situées juste devant, en accélérant le déferlement des vagues et en modifiant les courants. Résultat : la plage disparaît progressivement, avec des conséquences directes sur le tourisme et la biodiversité locale.

Autre souci : ces ouvrages coûtent très cher à construire et à entretenir. Comptez en général entre 1 et 5 millions d'euros par kilomètre, voire davantage selon les régions et le matériau utilisé. Et dès qu'une tempête les endommage, il faut sortir à nouveau le chéquier.

Sur le plan écologique, c'est pas non plus la joie. Les digues artificielles empêchent souvent la mobilité naturelle du littoral, perturbant sérieusement les écosystèmes voisins. On perd ainsi progressivement dunes naturelles, vasières ou marais côtiers, indispensables pour filtrer l'eau et abriter les espèces sauvages.

Certes, on peut limiter ces impacts en concevant plus soigneusement leurs pentes ou en choisissant des matériaux qui offrent des refuges à la faune marine. Certaines villes expérimentent même des "digues végétalisées" pour favoriser la biodiversité marine tout en cassant la force des vagues. Bonne idée, mais encore rare aujourd'hui.

En clair, ces structures en dur offrent une protection immédiate et robuste, surtout dans des zones urbaines à haute valeur économique. Mais attention : leur utilisation massive sans réflexion entraîne à long terme des déséquilibres coûteux sur le plan écologique et économique. Mieux vaut donc réfléchir deux fois avant de tout bétonner et peut-être mixer ça avec des solutions naturelles.

Épis et brise-lames : efficacité et limites

Les épis sont des structures placées perpendiculairement à la côte, généralement faites de pierres, de béton ou de bois. Leur boulot c'est de casser le courant parallèle au rivage pour choper les sédiments et éviter que le sable se barre ailleurs. Résultat, t'obtiens des plages plus larges côté amont de l'épi. Par contre, c'est moins cool côté aval : là-bas, le déficit en sable peut carrément empirer l'érosion — c'est ce qu'on appelle l'effet domino.

Quant aux brise-lames, ce sont des constructions en parallèle à la côte, souvent placées en mer, qui amortissent les vagues avant qu'elles n'arrivent sur la plage. L'intérêt, c'est de calmer la force d'impact des vagues, ce qui stabilise le littoral juste derrière. Problème, en interférant avec la dynamique marine, ça peut dégommer des écosystèmes marins sensibles, notamment en perturbant les fonds sableux et en modifiant les courants locaux.

Autre limite concrète : la nécessité d'entretenir régulièrement ces ouvrages. La corrosion, les dommages dus à la météo, l'accumulation de détritus réduisent leur efficacité au fil des années. Sans entretien, non seulement ils perdent en efficacité, mais pire, ils peuvent devenir dangereux pour la navigation et les baigneurs.

Dans certains cas précis, la combinaison stratégique d'épis et de brise-lames marche plutôt bien : par exemple, à Soulac-sur-Mer (Gironde), où un dispositif mixte permet de garder une certaine stabilité du trait de côte. En revanche, à d'autres endroits, ça tourne vite au désastre, aggravant la situation sur le littoral voisin.

En gros, ces ouvrages c'est efficace mais à courte vue, et surtout, ça nécessite une réflexion plus large à l'échelle d'un littoral entier. Le génie côtier "dur", c'est rarement une solution miracle.

Barrages submersibles pour la réduction de l'impact des vagues

Ces ouvrages un peu spéciaux sont des structures immergées qui cassent la force des vagues avant qu'elles n'atteignent la côte. Fabriqués généralement en béton, en blocs rocheux ou en géotextile rempli de sable, ils sont posés sous la surface de l'eau à quelques dizaines de mètres du rivage. Quand une vague approche, elle cogne dans le barrage immergé : une bonne partie de son énergie se dissipe directement à cet endroit, ce qui limite sérieusement sa puissance plus loin. Résultat : moins d'érosion et une meilleure protection pour les plages et les côtes.

Côté avantages, les barrages submersibles sont assez discrets dans le paysage, contrairement à d'autres ouvrages comme les digues ou les murs-marins. Ils permettent aussi de préserver l'accès à l'eau, puisqu'on peut généralement naviguer par-dessus sans soucis majeurs. Mais tout n'est pas parfait non plus : ils sont parfois coûteux à installer, notamment dans les eaux profondes ou dans des conditions météo compliquées. Et petit hic supplémentaire, ils nécessitent un entretien régulier : un barrage qui se dégrade perd rapidement son efficacité. En Bretagne par exemple, des barrages immergés ont été installés avec succès dans des zones très exposées, réduisant l'érosion d'environ 40 à 50%. D'autres régions côtières françaises envisagent désormais sérieusement cette possibilité.

Techniques innovantes en ingénierie écologique

Utilisation de récifs artificiels pour dissiper l'énergie des vagues

Les récifs artificiels, du béton au métal, ou même réalisés à partir de pneus recyclés, sont placés stratégiquement sous l'eau pour freiner la puissance des vagues avant qu'elles n'arrivent sur la côte. L'idée est toute simple : les vagues perdent naturellement leur énergie en percutant ces structures immergées et arrivent beaucoup moins puissantes sur les plages. En plus de protéger le littoral, cette technique donne aussi un coup de pouce à la vie marine. Plein de petits organismes viennent rapidement s'y installer, attirant poissons, crustacés et même certaines algues bénéfiques. Résultat : en quelques mois, le récif devient un véritable écosystème marin artificiel, pratique à la fois pour la biodiversité locale et pour la protection des côtes.

Un exemple concret, c'est le projet expérimental de récifs artificiels imprimés en 3D à Cannes (Alpes-Maritimes), déployé depuis 2018. Là-bas, des blocs poreux de béton écologique en forme d'alvéoles agissent efficacement pour diminuer la puissance d'impact des vagues tout en servant d'hôtel de luxe pour les poissons. La région PACA a suivi cette expérience de près, enregistrant jusqu'à 50 % de réduction de l'énergie des vagues en période de tempêtes grâce à ces récifs placés à quelques centaines de mètres du littoral.

L'avantage supplémentaire, c'est que cette solution reste évolutive et modulable : on rajoute ou déplace les blocs selon les besoins. Plus discret que les brise-lames traditionnels et moins brutal pour les paysages, ce type de récif intégré au fond marin rencontre un franc succès dans les zones sensibles comme la Méditerranée et les côtes atlantiques françaises. Seul vrai souci pratique : il faut régulièrement surveiller leur état et les entretenir pour éviter qu'ils se détériorent trop vite.

Plages artificielles et rechargement en sable

Le rechargement en sable, c'est une méthode simple : on prend du sable marin dragué ailleurs, souvent à plusieurs kilomètres au large, pour l'amener directement sur les plages en perte d'épaisseur. Aux Pays-Bas, par exemple, ils utilisent depuis 2011 la stratégie appelée Sand Motor (moteur de sable), où un volume massif de sable (environ 21 millions de m³) est déposé en une fois à un seul endroit et dispersé naturellement par les courants et les vagues, réalimentant ainsi graduellement tout le littoral.

Côté avantage, ça imite la nature d'assez près, en évitant les interventions répétées chaque année. Mais attention, comme avec tout, il y a des bémols : le sable doit avoir une granulométrie très proche de celle déjà présente, pour ne pas perturber tout l'écosystème marin et les espèces qui s'y trouvent. En Floride, des rechargements mal pensés ont causé la dégradation des fonds marins voisins en étouffant des récifs coralliens sensibles sous des tonnes de sable différent.

Autre info intéressante : ce type de travaux coûte cher ! Rien qu'en France, plus précisément sur les plages de Cannes et Nice, le prix peut tourner autour de 20 à 30 euros par mètre cube de sable mis en place. Sachant que chaque tempête et grosse vague pompe une partie du sable replacé, les communes doivent régulièrement remettre au pot pour entretenir l'épaisseur idéale. Du coup, on voit aussi fleurir des méthodes hybrides, couplant rechargement en sable et récifs artificiels ou plantations végétales protectrices. Pas bête pour limiter les pertes, non ?

Foire aux questions (FAQ)

La protection contre l'érosion est généralement financée conjointement par l'État, les collectivités locales (mairies, départements, régions) et parfois par l'Union Européenne via des fonds dédiés aux risques naturels. Cela dépend également du statut foncier de la côte concernée et des types d'interventions envisagés.

Les coûts varient fortement selon les opérations : une solution naturelle comme le rechargement en sable peut coûter entre 5 et 15 euros par mètre cube de sable déplacé, tandis qu'une structure lourde comme une digue ou un mur marin peut dépasser les 5 000 euros au mètre linéaire. La prise en compte du rapport coût-bénéfice sur le long terme est essentielle pour choisir la stratégie adaptée.

Les stratégies naturelles, comme la restauration de dunes, plantations ou mangroves, offrent une protection efficace à long terme tout en améliorant la biodiversité locale. Les ouvrages en béton peuvent fournir une protection immédiate mais présentent des limites à long terme, notamment des impacts négatifs sur les écosystèmes côtiers et entraînent parfois une aggravation de l'érosion en aval des ouvrages.

Vous pouvez consulter les Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) disponibles en mairie ou sur le site géorisques.gouv.fr. Des études géologiques et côtières, réalisées par des bureaux spécialisés, fournissent également des analyses précises des zones les plus vulnérables.

Sans action adaptée, l'érosion pourrait causer la perte progressive d'habitats naturels, augmenter les risques d'inondation, dévaloriser les propriétés côtières de 10% à plus de 50%, et impacter directement les populations (déplacements contraints, perte de patrimoine et de ressources économiques significatives).

Oui, les particuliers peuvent agir à leur échelle en participant au maintien des dunes existantes (éviter piétinement et circulation des véhicules), en intégrant des plantations stabilisatrices comme les oyats pour consolider les dunes, ou encore en soutenant des initiatives locales de préservation du littoral.

Oui, divers rapports montrent une accélération de l'érosion côtière liée notamment à la montée du niveau marin (estimée actuellement autour de 3,3 mm par an à l'échelle mondiale). En France, près d'un quart du littoral métropolitain présente des signes importants d'érosion côtière.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5