Introduction

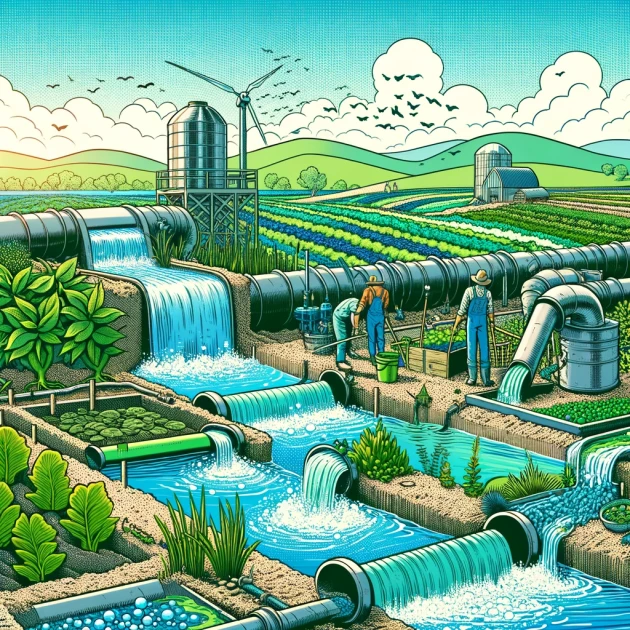

Quand on parle de pollution des eaux en milieu agricole, on pense direct aux nitrates, aux pesticides et autres trucs chimiques utilisés dans les champs. Le problème, c'est que tout ça finit souvent par infiltrer les sols, contaminer les nappes phréatiques et polluer les rivières. Résultat : on se retrouve avec une ressource en eau dégradée et une biodiversité mise à mal, bref, une prise de tête pour tout le monde.

Heureusement, il existe des solutions plutôt cool pour régler ce problème, comme la biofiltration. En gros, c'est utiliser des plantes et des micro-organismes pour filtrer naturellement les eaux usées agricoles avant qu'elles retournent dans la nature. Des roseaux, des joncs, quelques bactéries sympas, et voilà : ça permet d'éliminer efficacement les résidus chimiques, les nutriments en trop (genre azote, phosphore) et même certains métaux lourds et micropolluants.

Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la biofiltration, c'est une approche 100 % naturelle, durable et carrément économique par rapport à des techniques classiques qui coûtent cher et consomment plus d'énergie. Ça réduit non seulement la pollution mais c'est aussi super bénéfique pour préserver la santé des sols et des milieux aquatiques. Et puis, sincèrement, c'est quand même mieux d'opter pour une démarche agroécologique qui respecte l'environnement plutôt que de continuer à polluer comme des irresponsables.

Dans cette page, on va détailler tout ce qu'il faut savoir sur cette pratique innovante mais très accessible. On va parler de comment ça marche exactement, comment choisir les bonnes plantes, concevoir et installer un système efficace à l'échelle d'une exploitation, et surtout comment mesurer son efficacité sur le terrain. On prendra aussi l'exemple de fermes qui utilisent déjà la biofiltration, en France et ailleurs, pour montrer que c'est concret et carrément prometteur. Bref, on va voir comment la biofiltration peut clairement devenir une solution agroécologique incontournable pour protéger durablement nos ressources en eau.

80%

La biofiltration peut réduire jusqu'à 80% de la charge de pollution organique dans les eaux usées agricoles, favorisant ainsi une meilleure qualité de l'eau.

20 ans

Environ 20 ans peuvent être nécessaires pour que la nappe phréatique se reconstitue après avoir été contaminée par les eaux usées agricoles, soulignant l'importance de solutions durables telles que la biofiltration.

10%

Une réduction d'au moins 10% des émissions de gaz à effet de serre est observée grâce à l'approche agroécologique incluant la biofiltration des eaux usées en milieu agricole.

7%

En moyenne, une diminution de 7% des coûts de traitement des eaux usées agricoles est constatée suite à la mise en place de systèmes de biofiltration.

Contexte de la pollution des eaux en milieu agricole

Facteurs de pollution des eaux

La pollution des eaux agricoles provient principalement de quelques grandes familles de polluants bien ciblés. D'abord, tu as les engrais chimiques : riches en azote (sous forme de nitrates principalement) et en phosphore. Quand les cultures n'absorbent pas tout, ces nutriments filent direct dans les sols, puis dans les rivières et nappes phréatiques. Par exemple, selon le rapport EauFrance en 2021, plus de 50 % des points de prélèvement d'eau en France indiquaient une contamination notable aux nitrates liée aux pratiques agricoles.

Autre gros souci, les produits phytosanitaires. Ce sont tous les pesticides, herbicides, fongicides qu'on balance régulièrement sur nos cultures. Par exemple, le glyphosate — l'herbicide star — est retrouvé en proportions variables dans environ 80 % des cours d'eau français analysés chaque année selon l'INRAE. Et tu as aussi les résidus médicamenteux utilisés en élevage intensif, genre antibiotiques ou hormones : ils entrent facilement dans les milieux aquatiques après épandage des lisiers et fumier contaminés.

Enfin, il ne faut pas zapper les contaminants organiques émergents. Là, pense aux molécules issues des plastiques agricoles dégradés, comme les films de paillage ou les tubes goutte-à-goutte, et aux hydrocarbures venant des machines agricoles qui fuient lors d'accidents ou d'usure régulière. Ces polluants-là sont moins visibles mais sont sacrément difficiles à éliminer dans l'eau.

Bref, la pollution agricole, c'est une combinaison de tout ça, et plus elle se cumule, plus l'eau devient compliquée à récupérer.

Impacts environnementaux de la pollution des eaux

Les engrais bourrés d'azote et de phosphore sont une vraie galère pour nos cours d'eau. Trop d'azote, et bam ! On se retrouve avec une prolifération dingue d'algues vertes (eutrophisation). Quand ces algues meurent, leur décomposition consomme tout l'oxygène dispo dans l'eau : résultat, les poissons étouffent. En Bretagne par exemple, on compte des milliers de tonnes d'algues vertes chaque année sur les plages ; certaines communes dépensent jusqu'à 500 000 euros par an pour leur ramassage. Et les nitrates, en plus d'impacter poissons et amphibiens, infiltrent le sol, et finissent gentiment dans les nappes phréatiques qui nous servent d'eau potable. L'Agence de l'eau a estimé qu'en France, environ 48% des masses d'eau souterraines dépassent encore en 2021 les seuils de nitrates autorisés.

Pire encore, certains produits phytosanitaires piétinent carrément la biodiversité aquatique. Une étude récente montre qu'en milieu agricole intensif, près de 60% des espèces d'insectes aquatiques disparaissent localement à cause des pesticides. Pareil pour les amphibiens : exposés à de faibles doses pendant leur développement, les têtards voient leur capacité de croissance sévèrement réduite, et il y a même carrément des mutations observées sur leur squelette.

N'oublions pas les métaux lourds, comme le cuivre, massivement utilisé en viticulture. Le cuivre, une fois dans l'eau, peut y rester hyper longtemps (parfois plusieurs décennies), accumulant dans les organismes vivants et remontant ensuite toute la chaîne alimentaire. On a constaté des taux élevés dans certains cours d'eau viticoles en Nouvelle-Aquitaine, suffisamment pour affecter des espèces particulièrement sensibles de crustacés et de mollusques, précieux indicateurs biologiques de pollution.

| Type de biofiltre | Avantages | Exemples d'effluents traités |

|---|---|---|

| Biofiltres à sable |

- Faible coût d'opération - Efficace pour la réduction des particules et des pathogènes - Simplicité de mise en œuvre |

- Eaux de lavage - Ruissellement agricole |

| Biofiltres à tourbe |

- Bonne capacité de rétention des nutriments - Traitement biologique naturel - Adapté pour les petites exploitations |

- Eaux de drainage - Effluents d'élevage |

| Lits de roseaux |

- Intégration paysagère - Faible maintenance - Amélioration de la biodiversité |

- Eaux usées domestiques en milieu rural - Eaux de processus agricoles |

La biofiltration comme solution agroécologique

Principes de la biofiltration

Mécanismes biologiques impliqués

Dans la biofiltration des eaux usées agricoles, ce sont principalement des micro-organismes (bactéries, champignons et autres petits organismes sympas) qui font tout le boulot. Ils se développent autour des racines des plantes filtrantes en formant ce qu'on appelle un biofilm. C'est un genre de communauté très active qui dégrade efficacement les polluants organiques, comme l'azote ou le phosphore, en éléments moins toxiques voire carrément utiles aux plantes.

La nitrification par exemple, consiste à transformer l'ammonium (NH₄⁺), plutôt toxique, d'abord en nitrites (NO₂⁻), puis en nitrates (NO₃⁻), grâce à des bactéries spécifiques comme Nitrosomonas (les championnes de l'ammonium) et Nitrobacter (spécialistes des nitrites). Ensuite, d'autres micro-organismes entrent en scène pour la dénitrification, convertissant les nitrates en azote gazeux qui retourne directement dans l'atmosphère.

Un autre mécanisme important, c'est l’accumulation biologique du phosphore par des bactéries du genre Acinetobacter ou Pseudomonas, capables de stocker le phosphore en quantités impressionnantes pour leur petite taille.

Et puis, il y a les plantes elles-mêmes qui, en plus de servir de support aux bactéries et autres micro-organismes, absorbent aussi directement certains polluants grâce à leurs racines. Le roseau commun (Phragmites australis) ou le massette (Typha latifolia) par exemple, sont connus pour leur grande capacité à retenir métaux lourds et nutriments en excès.

Autre fort intéressant : certains champignons, comme ceux de type mycorhizien, renforcent les racines, améliorent l’absorption des nutriments et stimulent l’activité microbienne. Résultat ? Une épuration naturelle efficace, une ressource en eau protégée et une fertilité du sol boostée grâce à cette super équipe biologique.

Rôle du substrat dans la biofiltration

Le substrat, c'est clairement le cœur de ton système de biofiltration, c’est là que la magie opère côté dépollution. Et concrètement, on ne choisit pas n’importe quel matériau au hasard. Typiquement, on prend du sable, du gravier, des fibres de coco, des coquilles d’huîtres broyées ou même parfois de la pouzzolane. Pourquoi ? Parce qu’ils offrent une bonne porosité ; ça permet à l’eau usée de circuler tranquillement tout en laissant suffisamment d'espace pour que les micro-organismes utiles se développent et fassent leur boulot.

Les coquilles d’huîtres broyées par exemple, elles jouent double jeu. Non seulement elles filtrent naturellement, mais en prime elles neutralisent doucement l’acidité de l’eau, ce qui booste l’activité microbienne et améliore grandement la dépollution. Pas mal comme bonus, hein !

Les fibres organiques, comme celles issues de la noix de coco, retiennent mieux certains polluants particuliers (comme les hydrocarbures), grâce à leur capacité d’absorption élevée. C’est idéal si ton exploitation agricole utilise des machines ou carburants susceptibles de libérer ce genre de contaminations ponctuellement.

Côté actionnable, retiens surtout qu’il faut bien contrôler l’usure et la dégradation de ton substrat dans le temps. Chaque année, un contrôle rapide te permet d’évaluer s’il faut remettre une petite couche ou carrément remplacer. Et puis, varier intelligemment les couches (ex : sable en haut pour piéger les grosses particules, coquilles d’huîtres en dessous pour neutraliser certaines substances) améliore le rendement de ta biofiltration sans effort supplémentaire.

Avantages par rapport aux méthodes conventionnelles

Avantages environnementaux

La biofiltration, c’est un peu l’ingrédient secret pour limiter les impacts de l'agriculture sur la flotte, et ça marche concrètement mieux que les méthodes classiques—genre les stations chimiques. Premier gros avantage : la réduction sérieuse des nitrates et phosphates. Certaines expériences montrent qu'une bonne biofiltration peut virer jusqu'à 90 % des nitrates présents dans les eaux de drainage agricole. Ça pourrait vraiment aider à baisser le phénomène d’eutrophisation dans les cours d'eau près des champs (petit rappel : l'eutrophisation, c’est quand les algues prolifèrent à cause des excès en nutriments, ce qui étouffe les autres organismes aquatiques).

Autre gros point positif, c’est l'action sur les pesticides et micropolluants: certaines plantes filtrantes, comme les roseaux (genre Phragmites australis), absorbent et dégradent efficacement diverses molécules chimiques utilisées en agriculture. Des études faites dans plusieurs fermes en Europe ont mesuré des baisses allant jusqu’à 60-80 % de certains pesticides courants, comme l'atrazine ou le glyphosate. Résultat concret : l'eau rejetée est nettement moins toxique pour tout l’écosystème aquatique local.

Enfin, avantage important mais souvent ignoré : le piégeage de métaux lourds. Par exemple, des essais sur des systèmes à base de joncs montrent leur capacité à stocker efficacement du cuivre ou du cadmium, substances parfois présentes dans les rejets agricoles à cause de certains engrais ou traitements phytosanitaires.

Bref, mettre en place une biofiltration adaptée, c'est investir directement pour une eau plus saine, préserver la biodiversité aquatique locale, et restaurer durablement l'équilibre naturel autour de nos exploitations agricoles.

Avantages économiques

La biofiltration coûte souvent moins cher à installer et à maintenir que les systèmes traditionnels comme les stations d'épuration classiques. Pourquoi ? Parce que tu bosses surtout avec des matériaux naturels locaux, genre sable, gravier, roseaux ou autres plantes faciles à trouver. Du coup, pas besoin d'aller chercher loin ou de payer des matériaux industriels chers. Autre économie concrète : les systèmes de goutte-à-goutte ou d'arrosage par biofiltration consomment bien moins d'énergie. Au lieu d'un système énergivore avec pompes puissantes en permanence, t'as un processus naturel qui tourne quasiment seul, ce qui fait vite baisser ta facture énergétique. Par exemple, certaines exploitations agricoles dans le sud-ouest de la France ont vu leur coût global lié au traitement de l'eau diminuer de près de 40 % en passant à la biofiltration végétale. En plus, côté durabilité, ces systèmes vieillissent plutôt bien : moins de pièces mécaniques, c'est moins de frais de réparation, de remplacement ou d'entretien à prévoir. Bref, un investissement de départ raisonnable et des frais d'exploitation bas, ça te permet rapidement de rentabiliser ta mise et de faire des économies intéressantes à moyen et long terme.

30%

Environ 30% des pratiques culturales traditionnelles peuvent être remplacées par des pratiques agroécologiques, y compris la biofiltration, pour réduire l'impact des activités agricoles sur les ressources hydriques.

Dates clés

-

1972

Première Conférence des Nations Unies sur l'Environnement à Stockholm, marquant une prise de conscience internationale sur les questions environnementales, notamment la pollution de l'eau.

-

1991

Mise en place de la Directive Européenne 91/271/CEE concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires, imposant des normes et encourageant les approches naturelles de traitement dont la biofiltration.

-

2000

Développement des premiers systèmes expérimentaux à grande échelle de phytoremédiation et de biofiltration agricole en France.

-

2008

Publication par la FAO d'un rapport soulignant l'importance des approches agroécologiques pour la gestion durable des ressources hydriques agricoles.

-

2015

Adoption par les Nations Unies de l'Agenda 2030 avec l'Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 6 visant à garantir une gestion durable de l'eau et de l'assainissement.

-

2018

Lancement par l'Union Européenne du projet Nutri2Cycle visant la réduction des nutriments excédentaires dans l'eau par des pratiques innovantes dont la biofiltration agricole.

-

2021

Publication du rapport du GIEC alertant sur l'urgence d'intégrer des solutions basées sur la nature, telles que la biofiltration, pour l'atténuation des impacts environnementaux liés à l'eau.

Mise en place d'un système de biofiltration

Choix des plantes adaptées

Types de plantes filtrantes

Parmi les plantes les plus efficaces en biofiltration, tu as surtout les macrophytes émergents, des plantes qui poussent les pieds dans l'eau mais dont les feuilles dépassent à l'air libre. La plus connue, le roseau commun (Phragmites australis), est top grâce à ses racines puissantes : elles créent des canaux d'aération qui favorisent le développement de bactéries bénéfiques pour dégrader les polluants.

Tu as aussi les massettes (Typha latifolia et Typha angustifolia) : elles se plaisent dans les eaux chargées en nutriments et captent les métaux lourds pour les accumuler dans leurs tissus racinaires. Résultat concret : moins de polluants toxiques dans l'eau rejetée.

Les joncs (Juncus effusus) sont aussi souvent choisis parce qu'ils supportent bien les variations du niveau d'eau et jouent un rôle de stabilisateur hors pair pour les sols filtrants.

Moins connues mais intéressantes : les plantes flottantes comme la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes). Elles sont particulièrement utiles dans les climats chauds : croissance rapide, capacité à absorber en masse les nutriments type azote ou phosphore, mais attention, elles peuvent devenir envahissantes.

Autre exemple sympa, les lentilles d'eau (genre Lemna) qui se multiplient rapidement : elles captent directement l'excès d'azote et phosphore et peuvent ensuite être récoltées pour servir de complément alimentaire protéiné pour animaux d'élevage ou pour produire du compost riche.

En intégrant judicieusement ces plantes, on crée donc un système vivant, auto-entretenu, qui améliore concrètement la qualité de l'eau tout en apportant des bénéfices annexes valorisables sur la ferme.

Critères de sélection des espèces végétales

Pour choisir tes espèces végétales dans un système de biofiltration agricole, regarde avant tout leur capacité à absorber certains polluants spécifiques que tu veux traiter. Typiquement, pour le phosphore et l'azote, tu peux miser sur le roseau commun (Phragmites australis) ou le jonc diffus (Juncus effusus), ils sont reconnus pour leurs bonnes performances.

Pense aussi à prendre en compte la vitesse de croissance et la densité racinaire : plus ta plante développe rapidement un réseau racinaire dense, meilleur sera le processus d'absorption et d'épuration. Par exemple, le miscanthus géant (Miscanthus × giganteus) produit rapidement des racines abondantes et peut améliorer ton efficacité.

Regarde la tolérance à l'eau stagnante et aux variations des conditions hydriques. Certaines espèces comme l'iris des marais (Iris pseudacorus) supportent très bien les variations de niveau d'eau, un avantage important lors des fluctuations saisonnières.

Intéresse-toi aussi à la valorisation possible des plantes choisies dans une optique agroécologique : certaines espèces peuvent servir en fourrage pour ton bétail (phalaris par exemple), améliorer ta fertilité du sol (luzerne) ou avoir un intérêt économique comme le vétiver, utilisé en parfumerie ou cosmétique.

Enfin, évite soigneusement les plantes invasives histoire de ne pas te créer de nouveaux problèmes écologiques à gérer plus tard. Vérifie donc bien les listes locales ou nationales d'espèces exotiques invasives.

Conception et dimensionnement des structures de biofiltration

Pour dimensionner efficacement un système de biofiltration agricole, faut d'abord connaître le débit quotidien des eaux usées agricoles à traiter. Simplement dit, tu prends ta quantité journalière d'eau sale produite, genre le rejet de ton exploitation en litres par jour, et tu prévois un volume de substrat capable d'encaisser ça confortablement. On recommande souvent entre 0,5 à 1,5 m² de surface filtrante par habitant équivalent (ça correspond à environ 150 litres d'eaux usées par jour).

Ton substrat, c'est typiquement des mélanges de graviers, sables et matières organiques qui permettent une bonne rétention et un traitement biologique efficace. L'épaisseur idéale tourne entre 60 et 90 cm, avec différentes couches granulométriques : plus larges en bas (drainage facile), moyennes au milieu (zone active très riche en bactéries sympas), et fines en surface pour filtrer les solides plus gros et soutenir les racines végétales.

Les pentes légères (autour de 1 à 2 %) sont très utiles pour assurer un bon écoulement naturel et éviter les eaux stagnantes malodorantes ou une saturation excessive en eau. Pense aussi à installer un prétraitement comme une fosse tampon ou un décanteur, histoire de retirer les matières grossières avant la biofiltration.

Un truc auquel on pense pas toujours : prévoir des périodes de repos régulièrement pour permettre une oxygénation naturelle des couches superficielles et renforcer l'action microbienne. Généralement, alterner plusieurs bassins ou parcelles filtrantes permet d'étaler la charge et d'optimiser la durée de vie du système.

Pour la forme, t’es libre : bassin peu profond, tranchée filtrante, parfois même des systèmes verticaux modulaires plus compacts, tant que l'air circule bien et que t'as un accès facile pour entretien, vérifications et prélèvements réguliers.

Implémentation sur les exploitations agricoles

Sur les exploitations, la biofiltration nécessite concrètement la mise en place de bassins ou de fossés végétalisés en aval des endroits sujets aux écoulements pollués (aires de lavage, étables, zones de stockage de lisier ou engrais). On choisit prioritairement des endroits en légère pente naturelle, ça permet une circulation gravitaire tranquille, pas besoin de pompes.

Généralement, un système en cascade étagé est plus performant : plusieurs zones végétalisées successives plutôt qu'un unique bassin. Ce dispositif aide à une meilleure répartition des eaux et facilite la colonisation par les micro-organismes responsables de l'épuration.

Les exploitations combinent souvent biofiltration et gestion du ruissellement par des structures simples, comme les noues végétalisées ou les bandes tampon plantées. Côté surface nécessaire, il faut compter environ 1 à 2 m² de bassin végétalisé par tête de bétail pour traiter les effluents d'élevage (une estimation moyenne, ça varie selon le contexte précis).

L'utilisation de géotextiles biodégradables favorise une colonisation plus rapide par les végétaux, améliorant ainsi l'efficacité à court et moyen terme. Niveau entretien c'est basique : une fauche légère de temps en temps, histoire de conserver une bonne capacité filtrante et d'évacuer la biomasse excédentaire.

Petite astuce vue sur le terrain : certains agriculteurs introduisent volontairement des plantes mellifères dans ces systèmes. Ça joint l'utile à l'agréable, avec des bénéfices pour la filtration et pour les pollinisateurs locaux.

Le saviez-vous ?

Certaines plantes utilisées en biofiltration, telles que le roseau commun (Phragmites australis), possèdent un système racinaire particulièrement développé capable d'oxygéner le substrat, facilitant ainsi l'activité bactérienne dépolluante.

Un système efficace de biofiltration végétalisée peut éliminer jusqu'à 90% des nitrates et phosphates présents dans les eaux usées agricoles, réduisant ainsi considérablement le phénomène d'eutrophisation dans les cours d'eau voisins.

La biofiltration limite non seulement les polluants chimiques, mais contribue également à l'abaissement de la contamination bactérienne, réduisant la présence de pathogènes comme Escherichia coli, fréquente dans les eaux issues d'exploitations agricoles.

En plus de purifier l'eau, les systèmes de biofiltration créent des habitats favorables à la biodiversité locale, abritant fréquemment des amphibiens, des insectes pollinisateurs ou encore des oiseaux aquatiques protégés.

Évaluation de l'efficacité de la biofiltration

Indicateurs de performance

Taux d'élimination des nutriments

En pratique, une biofiltration bien conçue permet généralement d'enlever entre 60 % et 95 % de l'azote total et entre 70 % et 90 % du phosphore contenu dans les eaux agricoles. Tout dépend toutefois de plusieurs points clés : choix des espèces végétales, substrat utilisé et temps de séjour de l'eau.

Par exemple, on a observé dans des exploitations agricoles françaises utilisant des roseaux communs (Phragmites australis) une élimination de l'azote comprise entre 70 % et 85 %. D'autres espèces telles que les joncs (Juncus effusus) ou les massettes (Typha latifolia) affichent des performances similaires voire légèrement supérieures. En Allemagne, certaines biofiltres implantées sur lit de gravier avec massettes éliminent jusqu'à 95 % du phosphore dissous grâce à la combinaison substrat-végétal adaptée.

Concrètement, pour booster au maximum ces performances, mieux vaut privilégier un substrat riche en fer ou en aluminium (comme certaines argiles naturelles ou des mélanges sable-gravier adaptés), car ces matériaux piègent chimiquement le phosphore. Aussi, ajuster régulièrement le débit pour contrôler précisément le temps de contact eau-substrat-plantes est à ne pas négliger : idéalement, viser entre 3 et 7 jours de rétention pour atteindre des performances optimales.

Réduction des micropolluants et des métaux lourds

Les filtres végétalisés, en particulier à base de plantes comme le roseau commun (Phragmites australis) ou le jonc diffus (Juncus effusus), captent efficacement les micropolluants organiques et les métaux lourds grâce à leurs racines et aux bactéries qui les entourent. Par exemple, les systèmes plantés avec du roseau permettent parfois de retenir jusqu'à 80 % de métaux lourds tels que le cadmium ou le zinc présents dans les eaux agricoles.

Les bactéries fixées sur les racines jouent un rôle clé en transformant chimiquement certains polluants ; elles peuvent dégrader jusqu'à 70 à 90 % des résidus de pesticides comme l'atrazine ou le glyphosate selon plusieurs études. Des substrats spécifiques, tels que la fibre de coco ou certains matériaux végétaux riches en lignine, améliorent encore ce résultat en augmentant l'activité bactérienne.

Le choix de substrat est donc décisif : opte pour des matériaux à forte capacité d'échange cationique, tels que l'argile ou la tourbe, pour capturer efficacement les métaux lourds comme le plomb ou le chrome.

Sur le terrain, certaines fermes ont ajouté du biochar dans leur substrat. Résultat : une fixation deux à trois fois meilleure des métaux lourds comme l'arsenic et une baisse notable des micropolluants organiques dans l'eau filtrée. Un vrai coup gagnant pour ceux qui veulent améliorer rapidement leurs résultats tout en adoptant une pratique écologique durable.

Méthodes de suivi et de monitoring

Pour vérifier que la biofiltration fait bien le job, il y a plusieurs méthodes de suivi pratiques, sur le terrain comme en labo. La plus courante, c'est bien sûr l'échantillonnage régulier des eaux entrée-sortie. On prélève à des points précis, plusieurs fois par semaine ou par mois selon l'activité agricole et la météo. Dès que t'as ton eau, direction labo pour tester les paramètres clés : azote total, phosphore dissous, et bien sûr le bon vieux Carbone Organique Total (COT). Ces analyses-là te donnent une vision claire de l'activité biologique dans tes filtres et du niveau d'épuration.

Pour des résultats encore plus pointus, certains adoptent des capteurs automatisés connectés directement sur site. Tu poses des sondes autonomes capables de surveiller en permanence le pH, l'oxygène dissous ou encore la conductivité électrique. Petit avantage : ça te file des données continues, fiables, et surtout, ça signale immédiatement tout problème de fonctionnement ou baisse de performance. De quoi réagir assez vite et éviter les mauvaises surprises.

Il y a aussi les approches par bioindicateurs, comme étudier la biodiversité microbienne ou mesurer l'activité enzymatique du substrat. Ça peut sonner un peu technique, mais en gros, si tu vois apparaître certaines bactéries utiles, tu as le signe que ton écosystème filtrant tourne rond. À côté, des mesures ponctuelles des flux de polluants via isotopes stables (comme l'azote-15 par exemple) permettent de retracer précisément l'origine des polluants. Ça coûte plus cher, mais c'est ultra-informatif.

Dernier petit truc hyper utile : la télédétection par drones ou satellites, particulièrement sympa sur les gros systèmes. Cette méthode te donne une idée des changements végétaux de tes bassins filtrants, comme l'apparition de zones stressées ou des différences de vigueur entre plantes. Utile pour agir rapidement là où ça coince.

5000

Plus de 5000 systèmes de biofiltration sont actuellement en fonctionnement sur des exploitations agricoles à travers le monde, contribuant ainsi à la préservation des ressources hydriques.

40%

Environ 40% des nitrates présents dans les eaux souterraines et de surface sont d'origine agricole, soulignant l'importance de solutions telles que la biofiltration pour réduire cette pollution.

3

Un taux de filtration équivalent à 3 mètres de terre végétale peut être obtenu grâce à la biofiltration, permettant ainsi une rétention efficace de divers contaminants présents dans les eaux usées agricoles.

75%

Environ 75% des pesticides utilisés en agriculture peuvent être retenus par les systèmes de biofiltration, limitant ainsi leur impact sur l'environnement et les ressources hydriques.

150

Environ 150 espèces de plantes sont adaptées à la biofiltration des eaux usées agricoles, offrant ainsi une diversité de choix aux agriculteurs pour la mise en place de leurs systèmes.

| Principe | Avantages | Défis |

|---|---|---|

| Utilisation de micro-organismes pour dégrader les polluants. | Amélioration de la qualité de l'eau. | Coûts initiaux de mise en place. |

| Intégration dans le paysage agricole sans perturbation majeure. | Contribution à la biodiversité et à la santé des écosystèmes. | Gestion et maintien des systèmes de biofiltration. |

| Application sur des flux d'eaux usées diversifiés. | Économie en eau pour les activités agricoles. | Adaptation aux variations de la qualité et du volume des eaux usées. |

Études de cas et retours d'expérience

Cas français et européens

Chez nous, en France, une des réalisations phare est celle du village de Rochefort-sur-Nenon, dans le Jura. Depuis 2017, ils utilisent un système de filtres plantés de roseaux et autres plantes aquatiques pour traiter naturellement leurs eaux usées. Résultat : jusqu'à 90 % de réduction des nitrates et phosphates en sortie du système, avec un entretien quasi nul et un coût modéré pour la commune.

Les Allemands aussi assurent sur ce sujet. Dans la région de Brandebourg, plusieurs exploitations agricoles misent sur la biofiltration pour traiter les eaux chargées de pesticides. Le système utilise des substrats végétaux et microbiens spécifiques pour capturer et dégrader ces substances. Des études menées localement montrent des taux d'élimination des micropolluants dépassant régulièrement les 80 %, tout en préservant la biodiversité alentour.

Aux Pays-Bas, terre d'innovation agricole, une ferme pionnière près de Wageningen combine la biofiltration avec des zones humides artificielles pour recycler non seulement les eaux usées mais aussi les nutriments récupérés sous forme d'engrais naturel. Ce projet hybride obtient un double bénéfice : un traitement efficace de l'eau et une valorisation agricole des résidus organiques. Les analyses montrent des taux records en réduction d'ammonium et d'azote atteignant près de 85 %.

Même en Espagne, dans les régions sèches comme l'Andalousie, la biofiltration se développe pour préserver la ressource en eau. Des bassins filtrants végétalisés, bien intégrés aux paysages agricoles, permettent à plusieurs exploitations de réduire drastiquement leur consommation en eau d'irrigation, tout en diminuant leur rejet de polluants dans l'environnement.

Expériences innovantes dans les pays émergents

En Inde, quelques villages comme Jakkur, près de Bangalore, utilisent des marais artificiels avec des plantes locales comme les roseaux et les massettes, filtrant près de 10 millions de litres d'eaux usées par jour. Ces biofiltres naturels sont efficaces et bon marché, idéal pour une région à petit budget mais grande en besoin.

Au Brésil, la région semi-aride du Nordeste lutte souvent avec la sécheresse. Là-bas, une expérience pilote a combiné biofiltration végétale et pisciculture. Des plantes telles que le Vetiver, avec des racines très profondes, éliminent les nutriments, et les bassins accueillent aussi l'élevage de poissons adaptés comme le tilapia. Résultat : une double fonction dépolluante et de production alimentaire, un vrai modèle d'économie circulaire en zone rurale.

À Nairobi, au Kenya, les exploitations urbaines ou périurbaines adoptent de petites unités de "jardins filtrants" avec des espèces hyperaccumulatrices, comme la jacinthe d'eau, qui retiennent efficacement les métaux lourds et autres contaminants. Non seulement ça purifie rapidement les eaux grises, mais les plantes sont ensuite valorisées en compost, important pour les sols pauvres en nutriments du pays.

Au Vietnam, le delta du Mékong héberge des installations agricoles intégrées qui couplent aquaponie et biofiltres à asticots (larves de mouches soldats noires). Ce genre d'approche a prouvé une réduction impressionnante, jusqu'à 70 % des nitrates et phosphates dans les rejets agricoles, tout en servant d'alimentation aux poissons, offrant ainsi des protéines bon marché aux agriculteurs.

En Colombie, dans la région andine, des communautés locales combinent biofiltration par riziculture avec réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation. Ce système simple permet non seulement de réduire sensiblement l'usage d'engrais chimiques, mais aussi d'améliorer nettement les revenus des fermiers à petite échelle grâce à une meilleure productivité agricole.

Ces expériences sur le terrain montrent comment, avec peu de moyens et pas mal d'ingéniosité, des solutions agroécologiques concrètes et pratiques émergent pour gérer durablement l'eau usée agricole dans des contextes économiques et climatiques difficiles.

Intégration de la biofiltration dans une approche agroécologique globale

Synergie avec d'autres pratiques agroécologiques

La biofiltration fonctionne encore mieux lorsqu'elle est associée à d'autres pratiques agroécologiques intelligentes sur le terrain. Prenons l'agroforesterie : planter des arbres au sein des parcelles agricoles aide à réguler davantage l'eau, grâce à leurs profonds systèmes racinaires qui facilitent l'infiltration et absorbent efficacement les nitrates et phosphates résiduels. Concrètement, une étude menée dans le sud-ouest de la France a montré une réduction supplémentaire de 20 à 30 % des nutriments résiduels dans l'eau quand la biofiltration était combinée avec un système agroforestier diversifié.

Autre exemple intéressant : le recours aux cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN). Ces cultures, typiquement de la moutarde ou de la phacélie, captent les nitrates excédentaires du sol après les récoltes principales, évitant que ces éléments soient lessivés. Associées à la biofiltration, elles permettent un double filtrage : en surface par les végétaux, en profondeur grâce au substrat et aux microorganismes des bassins filtrants.

Enfin, pensons également à la rotation des cultures et au pâturage dirigé. L'alternance judicieuse des cultures diminue les apports d'engrais chimiques nécessaires, ce qui réduit dès le départ la charge en polluants azotés et phosphorés dans les eaux à traiter. Le pâturage dirigé, de son côté, limite le ruissellement lié au tassement excessif des sols. En réduisant dès le départ les polluants, la biofiltration travaille alors sur une eau moins chargée, ce qui augmente nettement son efficacité finale.

Foire aux questions (FAQ)

L'efficacité peut être mesurée avec différents indicateurs clés tels que le taux de réduction des nitrates/phosphates, la diminution des micropolluants ou encore l'amélioration qualitative et quantitative globale des eaux rejetées. Des analyses régulières en laboratoire ou par capteurs in situ permettent de suivre ces indicateurs dans le temps.

Le coût varie selon la taille, les spécificités du terrain et la technique utilisée. En moyenne, une installation complète coûte entre 50 et 200 euros le mètre carré en France, avec des économies significatives sur la durée grâce à de faibles charges d'entretien et à l'absence de produits chimiques coûteux.

Non, toutes les plantes ne sont pas adaptées à la biofiltration. Des plantes spécifiques, telles que les roseaux, joncs, saules ou iris des marais, sont généralement choisies pour leurs capacités naturelles à absorber et dégrader les polluants présents dans l'eau.

La durée dépend fortement du dimensionnement du projet, de la surface concernée et de la complexité de la filière sélectionnée. De façon générale, on estime entre quelques semaines et plusieurs mois pour les projets plus conséquents, de la conception initiale à la mise en service complète.

Les principaux avantages résident dans une meilleure préservation environnementale (réduction des polluants, limitation des rejets chimiques), des coûts souvent inférieurs grâce à l'utilisation de ressources naturelles et locales, ainsi qu'une intégration plus harmonieuse dans le paysage agricole.

Un système de biofiltration en agriculture est une solution écologique de traitement des eaux usées utilisant des organismes vivants, principalement des plantes et des micro-organismes, afin d'éliminer ou de réduire les contaminants présents dans l'eau utilisée ou produite dans les exploitations agricoles.

L'entretien classique d'un système de biofiltration reste modéré. Il comprend généralement une surveillance périodique, l'élagage ou la taille des végétaux, la vérification du substrat ou encore la gestion occasionnelle des dépôts ou des matières accumulées, principalement une à deux fois par an en fonction du type de système installé.

Oui, la biofiltration s'intègre bien dans une stratégie globale agroécologique. Elle peut être couplée à des pratiques comme l'agroforesterie, l'association culturale, les haies filtrantes ou encore le compostage sur place, créant des synergies favorables à la préservation de l'eau et des sols.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5