Introduction

La forêt, c'est un peu comme les poumons de notre planète. Elle absorbe une énorme quantité du CO₂ qu'on émet chaque jour, elle régule le climat, et elle héberge la majorité des espèces animales et végétales du globe. En gros, les forêts, ce sont de véritables trésors écologiques et humains.

Pourtant, la situation se dégrade à grande vitesse : on estime que chaque année, environ 10 millions d'hectares de forêts disparaissent à cause des activités humaines. Quand on parle de déforestation, de coupes non durables, ou encore d'incendies liés au changement climatique, il ne s'agit pas juste d'un sujet lointain à balayer d'un revers de main. En France, on connaît bien le problème avec la hausse récente des incendies en Gironde ou dans les Landes.

Cette dégradation des forêts se ressent partout et impacte directement les populations locales : les sols deviennent moins fertiles, les ressources comme l'eau potable se raréfient, et les communautés autochtones voient leur mode de vie traditionnel directement menacé. Sans parler des nombreux animaux et plantes qui disparaissent chaque jour, entraînant une réduction dramatique de la biodiversité au niveau mondial.

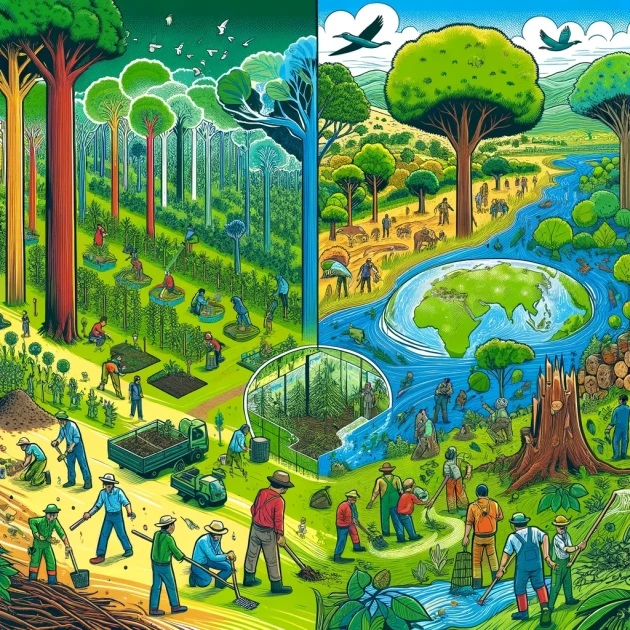

Mais la bonne nouvelle c'est qu'on a aujourd'hui des stratégies réalistes, concrètes et souvent innovantes pour inverser la tendance. Que ce soit par la régénération naturelle assistée, l'agroforesterie ou l'utilisation de drones pour replanter à grande échelle, les solutions existent. Restaurer les forêts, ce n'est pas seulement réparer le passé, c'est aussi protéger notre avenir.

Cette page t'explique clairement pourquoi il devient urgent d'agir, quelles sont les vraies causes de ce phénomène, et surtout comment on peut agir concrètement pour récupérer des écosystèmes forestiers sains et capables de nous rendre encore longtemps ces précieux services.

80%

En moyenne, les forêts restaurées peuvent récupérer jusqu'à 80% de leur biodiversité d'origine.

300 milliards dollars

Les forêts tropicales non dégradées peuvent stocker jusqu'à 300 milliards de tonnes de carbone.

20%

Les forêts dégradées représentent environ 20% des forêts tropicales dans le monde.

420 millions d'hectares

Environ 420 millions d'hectares de forêts ont été dégradés ou détruits dans le monde depuis l'ère industrielle.

Importance des écosystèmes forestiers

Rôle dans la régulation du climat

Les forêts jouent carrément le rôle d'un climatiseur géant à l'échelle planétaire. Photosynthèse oblige, elles absorbent du dioxyde de carbone (CO2) en masse, environ 2,6 milliards de tonnes chaque année rien que pour les forêts tropicales ! Stocké dans les arbres et le sol, ce carbone reste hors de l’atmosphère, limitant ainsi l'effet de serre. Les immenses étendues forestières, comme en Amazonie ou dans les régions boréales, créent aussi des nuages de manière autonome, grâce à des molécules émises par les arbres appelées composés organiques volatils (COV). Résultat : une couverture nuageuse qui réfléchit la lumière solaire vers l'espace et refroidit ainsi localement la planète. Autre détail sympa : la transpiration des arbres, appelée évapotranspiration, libère de l'humidité dans l'air. Ça régule directement les températures et les cycles de pluie locaux, évitant sécheresses et chaleurs extrêmes. À plus grande échelle, par exemple, la disparition massive de zones forestières au Brésil réduit nettement les précipitations jusque dans les régions agricoles voisines, ce qui impacte directement les récoltes. Bref, garder nos forêts en bon état, ce n'est pas qu'une question d'écologie abstraite, c'est assurer de façon hyper concrète notre sécurité climatique.

Biodiversité et habitats naturels

Chaque forêt possède sa propre empreinte écologique unique, en abritant souvent des espèces végétales et animales qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Prends par exemple la forêt de Bornéo, véritable sanctuaire pour l'orang-outan de Bornéo, aujourd'hui en danger critique d'extinction. Là-bas, 288 espèces d'oiseaux cohabitent aussi, dont beaucoup dépendent exclusivement de cet habitat.

Ce qui est moins connu, c'est que certaines forêts tempérées possèdent aussi une biodiversité inattendue. La forêt ancienne de Białowieża, en Pologne, héberge environ 800 bisons d'Europe sauvages, revenus du bord de l'extinction grâce à des efforts ciblés de restauration forestière.

Quand une forêt se dégrade, beaucoup plus est en jeu que les grands mammifères emblématiques : une riche communauté d'insectes, de champignons microscopiques et de microbes spécialisés disparaît silencieusement. Par exemple, les sols forestiers accueillent des réseaux incroyables de champignons mycorhiziens, un système souterrain ultra-connecté qui aide les arbres à échanger des nutriments essentiels. Dégrader la forêt, c'est donc casser ce genre de connexions subtiles mais essentielles, souvent irréversibles, qui garantissent la santé globale de l'écosystème.

En restaurant activement les forêts abîmées, comme ce fut le cas avec la Mata Atlântica au Brésil, on a vu réapparaître des populations d'espèces locales, dont la surprenante petite grenouille Thoropa saxatilis, particulièrement sensible à la qualité de son habitat. Le retour de ces espèces est l'une des manières les plus sûres (et encourageantes) de mesurer si un écosystème forestier se régénère convenablement ou non.

Services socio-économiques et culturels

Les forêts, c'est pas juste joli à regarder : elles font tourner l'économie de plein de communautés rurales partout dans le monde. Rien que pour la production de bois, les forêts génèrent un revenu annuel mondial estimé à environ 600 milliards de dollars. Au-delà du bois, beaucoup de produits non ligneux (comme le miel, les champignons, les plantes médicinales ou la résine) assurent le quotidien de près de 300 millions de gens dans le monde, surtout issus de populations autochtones. Ces mêmes communautés voient souvent la forêt comme sacrée, indispensable à leurs croyances et leurs pratiques culturelles (par exemple, rites ou cérémonies liés à certains arbres spécifiques). Au niveau touristique, l'écotourisme axé sur les forêts protège à la fois les écosystèmes et crée des revenus locaux. Un chiffre ? Bon, rien qu'au Costa Rica, l'écotourisme lié aux forêts tropicales génère chaque année autour de 3 milliards de dollars, soit environ 5% du PIB national. Ces services socio-économiques et culturels font que restaurer les forêts, c'est pas juste écologique, c'est aussi un levier puissant pour sortir de la pauvreté des communautés rurales.

| Stratégie de restauration | Avantages | Inconvénients | Exemples de mise en œuvre |

|---|---|---|---|

| Reboisement et reboisement | Augmente la couverture forestière, contribue à la séquestration du carbone, favorise l'habitat de la faune et de la flore | Nécessite des investissements en temps et ressources, peut nécessiter une surveillance à long terme | Projet de reboisement dans la région du bassin du Congo |

| Régénération naturelle assistée | Utilise les processus naturels de régénération, coûts réduits, favorise la biodiversité locale | Peut nécessiter une protection contre les menaces telles que le broutage excessif ou l'exploitation forestière illégale | Programme de régénération naturelle assistée en Amazonie péruvienne |

| Plantations agroforestières | Intègre la production agricole avec la restauration forestière, diversifie les moyens de subsistance des communautés locales | Nécessite une planification minutieuse pour assurer la durabilité, peut être sensible aux pratiques agricoles non durables | Initiatives de plantations agroforestières en Indonésie pour restaurer les terres dégradées tout en augmentant la sécurité alimentaire |

| Restauration des tourbières | Préserve les écosystèmes de tourbières, réduit les émissions de gaz à effet de serre résultant de la dégradation des tourbières | Peut nécessiter des connaissances spécialisées, coûts initiaux potentiellement élevés | Projet de restauration des tourbières en Europe centrale pour protéger les zones humides et réduire les émissions de CO2 |

Causes de dégradation des forêts

Déforestation

Activités agricoles intensives

Quand tu regardes ce qui se passe vraiment sur le terrain, une grosse partie de la dégradation des forêts vient clairement de l'agriculture industrielle. L'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides intensifs lessive les sols, tue les organismes vivants nécessaires à la fertilité naturelle, et empêche les forêts de se régénérer, même après l'arrêt des cultures. Typiquement, quand on défriche massivement pour planter du soja ou de l'huile de palme en monoculture — comme en Indonésie ou en Amazonie brésilienne par exemple — les sols deviennent infertiles au bout de quelques années à peine à cause de l'érosion rapide et du manque de nutriments naturels.

En Côte d'Ivoire, environ 80% de la forêt originelle a disparu principalement pour faire place à des plantations intensives de cacao. Côté concret, si on veut réparer ce problème, il ne suffit pas de replanter bêtement des arbres après coup. Il faut opter pour des pratiques agroécologiques, comme des rotations culturales allongées, la plantation de légumineuses pour enrichir le sol en azote naturellement et des couverts végétaux pour limiter l'érosion. Faire gaffe à ce qu'on plante fait toute la différence— introduire des arbres indigènes, par exemple, redonne vie à toute une biodiversité locale que les cultures intensives avaient complètement zappée.

Expansion urbaine et infrastructures

L’étalement urbain bouffe chaque année des milliers d’hectares de forêt, parfois même dans des zones protégées. Rien qu’en région Île-de-France, environ 590 hectares d'espaces naturels et agricoles disparaissent sous le béton chaque année. Construire routes, quartiers résidentiels ou zones commerciales coupe les corridors écologiques essentiels à la migration d'espèces, ce qui fragmente les habitats naturels. Pour limiter la casse, plusieurs actions concrètes existent : favoriser la densification des villes pour optimiser l’espace déjà urbanisé, intégrer des couloirs écologiques (parcs linéaires, passages verts, ponts végétalisés), ou encore adopter une approche systématique de compensation écologique. Un bon exemple concret, c’est la ville école, Fribourg en Allemagne, qui a réussi à stabiliser sa taille urbaine et à préserver les forêts autour grâce à une politique poussée de densification intelligente des quartiers. L’avenir passe aussi par des politiques publiques locales restrictives sur l'artificialisation des terres, notamment avec le dispositif français "Zéro artificialisation nette" (ZAN) qui veut diviser par deux le rythme d'étalement urbain d'ici à 2030.

Exploitation forestière non durable

Sur-exploitation du bois de chauffage et du bois d'œuvre

La consommation excessive de bois de chauffage dans beaucoup de pays en développement accélère à fond la perte forestière, notamment en Afrique subsaharienne où près de 80 % des ménages urbains dépendent du bois comme source d'énergie quotidienne (par exemple au Malawi ou en RDC). Ce besoin crée une pression énorme autour des grandes villes, appauvrissant rapidement les forêts aux alentours.

Pour le bois d'œuvre, c'est hyper concret quand on regarde certains pays du Bassin du Congo ou encore l'Amazonie péruvienne. On y coupe massivement certaines espèces précieuses (comme l'okoumé au Gabon ou l'acajou en Amazonie) pour les marchés internationaux, sans laisser le temps aux arbres matures de repousser. Résultat : on se retrouve souvent avec des forêts fortement modifiées, moins diversifiées et bien plus fragiles face aux maladies ou aux événements climatiques extrêmes.

Quelques pistes claires pour stopper ça : privilégier les foyers améliorés et les cuisinières moins gourmandes en bois chez les communautés rurales (déjà fait avec succès au Kenya notamment), soutenir le commerce de bois certifié durable (type label FSC concret, qui assure une exploitation plus responsable, déjà appliqué dans certaines régions du Brésil), et pousser vers des matériaux alternatifs comme le bambou ou les composites recyclés pour remplacer les essences rares.

Exploitation illégale du bois

L'exploitation illégale du bois, c'est typiquement couper, transporter ou vendre du bois sans avoir les autorisations officielles nécessaires, ou alors carrément violer les quotas et règles fixés. Et ça pèse lourd : selon Interpol, 15 à 30 % du bois commercialisé dans le monde serait d'origine illégale.

Concrètement, ça se traduit par des réseaux super organisés sur le terrain : falsification des certificats d’origine, corruption des douaniers, ou encore l'utilisation de halos légaux où des permis officiels servent à blanchir des stocks illégalement exploités. Un cas typique : l'Amazonie brésilienne. En 2019, selon une enquête du ministère public fédéral du Brésil, 70 % du bois issu de l'État du Pará venait d'exploitations non autorisées, malgré des documents administratifs apparemment clean.

Autre exemple, le teck birman (Myanmar), hyper prisé sur le marché du luxe, finit régulièrement vendu illégalement en Europe malgré les sanctions internationales.

Pour stopper ce trafic, certains outils sont actionnables et plutôt efficaces : des technologies de traçage comme les bases de données numériques, l'ADN du bois (oui oui, ça existe vraiment, ça permet de connaître l’origine du bois à l'échelle moléculaire !), ou même la spectroscopie proche infrarouge. Et puis, côté consommateur, privilégier des bois certifiés par des labels solides comme FSC ou PEFC, ça change clairement la donne en réduisant la demande en bois trafiqué.

Changements climatiques

Épisodes de sécheresse fréquents

Avec le changement climatique, les périodes de sécheresse deviennent plus longues et répétées, affectant directement la santé et la régénération des forêts. Quand le sol manque d'eau durablement, les arbres se retrouvent stressés, ce qui réduit leur croissance et rend difficile leur résistance aux maladies et aux ravageurs. Par exemple, en France, l'été 2022 a marqué une sécheresse historique, avec environ 72 % des nappes phréatiques sous leur niveau normal. Résultat concret : mortalité élevée observée chez les hêtres dans l'est et les sapins sur les massifs du Jura et des Vosges. Pour réagir face à ça, certains forestiers pratiquent déjà la sélection d’essences d'arbres mieux adaptées au stress hydrique, comme remplacer progressivement certains résineux sensibles (comme l’épicéa) par des feuillus résistants (comme le chêne pubescent ou l'érable de Montpellier). Autre astuce actionnable souvent oubliée : favoriser une végétation au sol suffisamment diversifiée pour retenir efficacement l'eau en période sèche et limiter l'assèchement rapide du milieu.

Augmentation des risques d'incendies forestiers

Les périodes de chaleur intense, dues au réchauffement climatique, rendent les forêts particulièrement vulnérables aux incendies, surtout lorsqu'on y ajoute de longues périodes sans pluie. Par exemple, l'Australie a perdu près de 18 millions d'hectares lors des feux majeurs de 2019-2020, en partie favorisés par une sécheresse exceptionnelle et des températures record. Concrètement, la hausse des températures assèche rapidement la végétation — appelée combustible en jargon des incendies — et accélère la propagation du feu une fois démarré. Pour réduire concrètement ces risques, une gestion proactive comme l'aménagement de pare-feux naturels, du débroussaillage régulier et le recours à des techniques de brûlages contrôlés peuvent réellement limiter les dégâts. Enfin, anticiper ces épisodes en surveillant de près les prévisions saisonnières et en mobilisant les communautés locales permet souvent d'agir vite dès les premiers signes de départ d'incendie.

50%

Près de 50% des forêts d'origine ont été dégradées ou détruites dans le monde.

Dates clés

-

1972

Création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), visant notamment à lutter contre la déforestation et la dégradation des écosystèmes forestiers à l'échelle mondiale.

-

1992

Sommet de la Terre de Rio : adoption de la Convention sur la diversité biologique et mise en avant de l'importance de la gestion durable des forêts.

-

2001

Lancement de l'Initiative pour la restauration des paysages forestiers (Bonn Challenge), ayant pour objectif de restaurer 150 millions d'hectares de forêts dégradées d'ici 2020.

-

2007

Adoption par l'ONU du mécanisme REDD+ (Réduction des Émissions provenant du Déboisement et de la Dégradation des forêts), visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à conserver les forêts tropicales.

-

2011

Défi de Bonn revu à la hausse : nouvel objectif mondial de restaurer 350 millions d'hectares de forêts dégradées d'ici 2030.

-

2015

Adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par l'ONU ; objectif 15 consacré spécifiquement à la protection, la gestion durable et la restauration des écosystèmes terrestres.

-

2017

Lancement de l'initiative internationale AFR100 (Initiative Africaine pour la Restauration des paysages forestiers) visant à restaurer 100 millions d'hectares de paysages dégradés en Afrique d'ici 2030.

-

2021

Début officiel de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030), visant à intensifier considérablement les efforts de restauration des écosystèmes forestiers à l'échelle mondiale.

Impacts de la dégradation des forêts

Perte de biodiversité

Quand une forêt se dégrade, ce n'est pas juste quelques arbres en moins. Chaque hectare perdu emporte avec lui de nombreuses espèces végétales, animales ou microbiennes. Rien qu'en Amazonie, une seule parcelle forestière héberge parfois plus de 1 000 espèces différentes d'insectes. Or, certaines de ces espèces hyper spécialisées ne vivent que dans de toutes petites zones. Si leur habitat disparaît, elles disparaissent aussi, pour de bon. On appelle ces zones à biodiversité exceptionnelle des points chauds de biodiversité ("hotspots"), comme Madagascar ou les Andes Tropicales, où vivent de nombreuses espèces endémiques, c'est-à-dire qui n'existent nulle part ailleurs.

Et ce phénomène peut aller très vite. Par exemple, le lémurien grand hapalémur (Prolemur simus), à Madagascar, est passé de milliers d'individus à seulement quelques centaines aujourd'hui à cause de la disparition rapide des forêts humides qu'il habite. Et quand une espèce disparaît, tout l'écosystème vacille : certaines plantes dépendent exclusivement de certains animaux pour disperser leurs graines. Sans ces animaux, les plantes elles-mêmes risquent de décliner ou de disparaître.

Pour éviter ça, identifier précisément les espèces les plus vulnérables et restaurer leur habitat en priorité est essentiel. La restauration forestière ciblée peut réellement inverser ces tendances. Par exemple, en réintroduisant des plants d'arbres indigènes dans certaines régions d'Indonésie, les orangs-outans, menacés d'extinction, regagnent petit à petit du terrain. Ces actions demandent du temps, mais elles changent réellement la donne pour la biodiversité locale.

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre

Quand les forêts se dégradent, c'est le cycle du carbone qui trinque. Une forêt en bonne santé stocke énormément de carbone : un hectare de forêt tropicale intacte contient en moyenne autour de 250 tonnes de carbone. Quand la dégradation sévit, par des coupes excessives ou des incendies répétés, une large partie de ce carbone s'échappe dans l'atmosphère sous forme de CO₂ et d'autres gaz à effet de serre. Par exemple, d'après le rapport du GIEC de 2022, la déforestation et la dégradation des forêts représentent à elles seules près de 11 % des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre.

Encore pire : les forêts dégradées absorbent beaucoup moins efficacement le carbone atmosphérique qu'une forêt dense et intacte. On estime qu'une forêt tropicale dégradée peut voir sa capacité de stockage de carbone diminuer de plus de 60 % par rapport à une forêt en parfait état.

Par exemple, en Amazonie, les incendies de forêt répétés et la déforestation font basculer certaines zones de "puits de carbone", capables d'absorber le carbone, vers des états proches d'une neutralité carbone, voire devenant carrément émetteurs nets de CO₂ !

En Indonésie, à cause de la dégradation massive des tourbières tropicales, des milliards de tonnes de CO₂ sont libérées dans l'air chaque année. Rien qu'en 2015, les gigantesques incendies de forêts indonésiennes ont émis jusqu'à 1,75 milliard de tonnes de CO₂, presque autant que la production annuelle du Japon.

La dégradation des forêts, c'est donc un cercle vicieux : moins il y a d'arbres, moins il reste de capacité à capturer le CO₂, et plus les températures augmentent, entraînant encore plus de perte forestière.

Dégradation des sols et érosion

Quand une forêt se dégrade, c'est tout son équilibre qui bascule, à commencer par la qualité même du sol sous nos pieds. Sur un sol dégradé, la couche fertile riche en matière organique (humus) disparaît vite, emportée par l'eau ou le vent. Résultat : la terre devient compacte, elle perd sa capacité à absorber la pluie et ça accélère gravement l'érosion.

Tiens, par exemple, en zone tropicale humide, une forêt dégradée peut perdre jusqu'à 35 tonnes de sol par hectare chaque année. Ouais, 35 tonnes, c'est énorme ! Au fil du temps, les sols deviennent incapables de soutenir la régénération naturelle des arbres ou des plantes, un vrai cercle vicieux.

En Méditerranée, avec son climat sec et ses pluies violentes, ce phénomène touche déjà environ 300 000 kilomètres carrés de terres. Une fois le sol lessivé, il ne peut plus accueillir correctement les microbes, vers de terre, champignons et autres organismes essentiels. Ce foisonnement de vie microscopique qu'on appelle le microbiote du sol, ce gars-là, tu en as absolument besoin pour maintenir la fertilité du sol.

Sur des pentes ou des zones montagneuses, la dégradation augmente aussi le danger des glissements de terrain et des coulées de boue soudaines, avec de lourdes conséquences pour les communautés locales. En Asie du Sud-Est notamment, certaines régions qui ont connu des déforestations massives voient désormais leurs terres agricoles englouties par des coulées de boue fréquentes pendant la saison des pluies.

Bref, une fois cette précieuse couche de sol fertile détruite, reconstruire naturellement prend pas mal de temps — environ 100 à 500 ans pour former un centimètre de sol fertile selon les régions. Pas étonnant donc que ça mérite notre attention.

Effets sur les communautés humaines dépendantes des forêts

Environ 1,6 milliard de personnes, selon la FAO, tirent directement leur nourriture, leurs médicaments et leurs revenus économiques des ressources forestières. Quand ces ressources diminuent, ça complique directement leur quotidien : difficulté d'accès à l'eau potable, disparition d'espèces végétales comestibles ou médicinales, diminution des ressources nécessaires à l'artisanat local, par exemple. Parmi les communautés particulièrement exposées, on trouve beaucoup de peuples autochtones : par exemple, en Amazonie brésilienne, les Yanomami dépendent directement de la forêt pour plus de 80 % de leurs besoins alimentaires.

La dégradation entraîne aussi des conséquences sociales plus larges. Avec la raréfaction des ressources, les conflits augmentent autour du foncier, des points d'eau ou du bois encore disponible. En Afrique centrale notamment, la sous-région du Bassin du Congo a vu émerger des tensions communautaires accrues à mesure que les ressources forestières diminuent.

Et puis, il y a les questions de santé publique : moins d'arbres, ça veut dire plus d'inondations ou de glissements de terrains, souvent fatals pour les habitations locales et donc dangereux pour la sécurité des gens sur place. À cela s'ajoute un appauvrissement de la qualité de l'air dû à la baisse de couverture forestière : en Indonésie, par exemple, les incendies dus à la déforestation provoquent régulièrement des pics de pollution atmosphérique affectant des millions d'habitants, aggravant les maladies respiratoires chez les enfants et les adultes vulnérables.

Enfin, les retombées économiques locales se détériorent : au Pérou, certaines zones rurales ont vu chuter de 40 % les revenus provenant de l'exploitation durable du bois en raison de la dégradation des forêts. Plus faible couverture forestière, moins de produits à vendre sur les marchés locaux, moins de revenus, moins d’opportunités économiques et un cercle vicieux de pauvreté qui démarre.

Le saviez-vous ?

Outre leur rôle écologique, les arbres et forêts urbaines peuvent contribuer à réduire les températures locales de 2 à 8 degrés Celsius, atténuant significativement les effets d'îlots de chaleur urbains.

Selon une étude récente, les forêts restaurées abritent en moyenne 83% de la biodiversité d'une forêt primaire intacte à peine 20 ans après leur restauration.

La régénération naturelle assistée peut coûter jusqu'à 70% moins cher que les méthodes traditionnelles de plantation tout en offrant souvent des résultats plus durables pour la biodiversité locale.

Une seule forêt mature peut absorber jusqu'à 15 tonnes de dioxyde de carbone par hectare chaque année, aidant ainsi considérablement à atténuer les effets du changement climatique.

Stratégies de restauration des forêts

Reboisement et afforestation

Planter des arbres c'est bien, mais réussir un reboisement durable, ça demande de la finesse. Premier truc intéressant : il ne suffit pas de planter n'importe quel arbre, n'importe où. Aujourd'hui, les pros misent de plus en plus sur des espèces autochtones adaptées au milieu. Sinon, risques de maladies augmentés, eau du sol asséchée, biodiversité HS.

Justement, ce choix minutieux d'essences passe maintenant souvent par un diagnostic précis appelé zonage écologique. Des experts analysent la chimie du sol, le climat local et les communautés végétales existantes pour déterminer l'arbre idéal pour chaque parcelle. Depuis qu'ils font ça, les taux de survie des arbres replantés explosent, atteignant jusqu'à 90 % de survie après 5 ans contre moins de 50 % avec des méthodes moins pointues.

Ensuite, faut être malin sur le mix d'arbres : l'idée simple et futée, faire varier les essences plantées plutôt que viser la monoculture. Planter une variété d'espèces aide à recréer des forêts plus solides face aux attaques d'insectes, aux maladies, ou aux événements climatiques extrêmes.

Du côté afforestation (créer une forêt là où il n'y en avait pas avant), c'est plus délicat en pratique. Si le lieu était historiquement une prairie ou une savane, planter des arbres peut ruiner un écosystème précieux. Des chercheurs au Royaume-Uni alertent par exemple que planter des arbres sur des tourbières ou des landes ouvertes peut libérer encore plus de carbone dans l'air au lieu d'en stocker.

En gros, reboiser utilement aujourd'hui, c'est arrêter de planter à tout-va. C'est plutôt revenir à plus de finesse écologique, écouter les experts locaux et bosser avec la nature plutôt que contre elle.

Régénération naturelle assistée

La régénération naturelle assistée, en gros, c'est donner un coup de pouce à la forêt pour qu'elle se régénère toute seule au lieu de planter systématiquement des arbres. Concrètement, on identifie d'abord les espèces indigènes les plus résistantes, celles qui poussent naturellement chez elles avec beaucoup moins d'intervention humaine. Puis, on intervient spécifiquement pour éliminer certains obstacles naturels ou artificiels qui empêchent ces arbres de pousser comme il faut. Par exemple, retirer des espèces exotiques invasives qui étouffent les jeunes pousses ou installer des clôtures temporaires pour éviter que le bétail ou la faune sauvage ne viennent piétiner les jeunes plants. Une expérimentation au Niger a permis de restaurer environ 5 millions d'hectares de terres dégradées en régulant simplement la coupe des rejets naturels et en protégeant les jeunes plants, sans devoir planter massivement de nouveaux arbres. Cette technique coûte aussi beaucoup moins cher que les projets habituels de reboisement, jusqu'à deux fois moins cher par hectare dans certains cas étudiés en Afrique subsaharienne. L'intérêt est aussi écologique, puisqu'en favorisant la repousse naturelle, tu laisses les écosystèmes locaux s'équilibrer plus rapidement et la biodiversité reprendre ses droits tranquillement. Côté résultats, la régénération naturelle assistée peut permettre aux paysages forestiers de récupérer leur couverture végétale en 5 à 10 ans seulement, là où une plantation traditionnelle prend généralement plusieurs décennies pour atteindre une niveau de maturité comparable.

Agroforesterie et systèmes agroforestiers

Concrètement, l'agroforesterie, c'est une pratique où tu combines des arbres, des cultures agricoles et parfois même de l'élevage sur la même parcelle. Pas mal de bénéfices à ça : ça améliore direct la fertilité des sols en fixant l'azote, retient l'eau et limite l'érosion.

Prenons un exemple précis : dans certaines régions du Burkina Faso, on plante des acacias directement dans les champs de céréales. Ça donne aux cultures plus de nutriments grâce aux feuilles tombées, puis t'as même une bonne récolte de gomme arabique comme revenu complémentaire pour les agriculteurs.

Des études montrent clairement que des systèmes agroforestiers bien pensés peuvent booster les rendements agricoles jusqu'à 40 % par rapport aux cultures classiques sans arbres. Pas mal quand même.

Côté biodiversité aussi, ça marche bien. Près de 50 à 80 % d'espèces d'oiseaux et d'insectes en plus dans les plantations agroforestières comparées aux champs classiques d'après pas mal d'études de terrain.

Autre truc intéressant : dans certaines communautés en Amérique centrale, comme au Honduras, l'agroforesterie caféière aide sacrément. Intégrer caféiers et arbres d’ombrage permet de ralentir les maladies des cultures comme la rouille du caféier.

Enfin économiquement, ça reste très intéressant pour les petites exploitations agricoles familiales, notamment en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud-Est, où ça stabilise les revenus en diversifiant les cultures et les périodes de récolte.

Restauration écologique et gestion adaptative

La restauration écologique, c'est un ensemble de méthodes qui visent pas seulement à planter des arbres partout, mais surtout à retrouver les interactions naturelles entre espèces végétales et animales, les sols et le climat local. En pratique, ça peut vouloir dire par exemple remettre petit à petit certaines espèces clés, comme les prédateurs naturels qui régulent les populations de ravageurs, ou recréer des habitats spécifiques (mares, zones humides) pour que les espèces typiques du coin reviennent naturellement.

L’idée derrière, c’est la gestion adaptative. Autrement dit, tu testes des choses, tu observes les résultats, tu t'adaptes et tu corriges le tir au fur et à mesure. Concrètement, ça implique de monitorer continuellement l’évolution de la forêt : suivre la croissance des arbres, surveiller la faune, la santé des sols ou encore les niveaux d'eau. Si tu vois que la méthode marche, tu scales à plus grande échelle, sinon tu ajustes immédiatement.

Un exemple intéressant, c'est ce qui s'est passé à Tijuca, au Brésil. Là-bas, ils ont pas juste planté à l'aveugle. Ils ont réintroduit graduellement certaines espèces locales, protégé des zones pour aider la régénération spontanée, et suivi en temps réel l’évolution de l’écosystème grâce à des relevés ciblés chaque année. Résultat, cette forêt urbaine est devenue hyper riche et diversifiée, avec une couverture végétale qui est passée d'environ 5% à plus de 93% en un siècle, grâce à cette approche plus flexible et attentive au suivi écologique.

La restauration écologique moderne n'hésite pas non plus à inclure les savoir-faire locaux. Dans certaines régions comme Yucatán au Mexique, les techniques traditionnelles des communautés indigènes (choix des espèces adaptées, connaissance fine des cycles naturels, pratiques de gestion durable du sol) sont combinées à des outils écologiques contemporains. Ce mix permet de retrouver plus efficacement un fonctionnement équilibré des forêts locales.

En gros, ça demande patience, observation rigoureuse et surtout humilité : accepter qu’on doit constamment apprendre du terrain pour réussir à restaurer durablement nos écosystèmes dégradés.

3,3 milliards tonnes de CO2

La restauration des forêts dégradées pourrait potentiellement retirer jusqu'à 3,3 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère chaque année.

150 millions

Il est estimé que 150 millions de personnes dépendent des forêts pour leur subsistance.

3,3 milliards de dollars

Le coût annuel de la déforestation représente environ 3,3 milliards de dollars en pertes économiques.

10 %

Les forêts représentent environ 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

2,1 milliards d'hectares

Il est estimé que la superficie totale des forêts dans le monde est d'environ 2,1 milliards d'hectares.

| Type de forêt à restaurer | Superficie touchée | Potentiel de séquestration de carbone (en tonnes) | Nombre d'espèces menacées présentes |

|---|---|---|---|

| Forêt tropicale humide | 10 000 hectares | 100 000 tonnes | 300 |

| Forêt tempérée | 5 000 hectares | 50 000 tonnes | 100 |

| Forêt boréale | 8 000 hectares | 80 000 tonnes | 150 |

Technologies innovantes pour la restauration des forêts

Utilisation de drones pour le reboisement

Les drones changent vraiment la donne en matière de reboisement. Normalement, planter à la main est lent : un professionnel plante environ 800 à 1000 arbres par jour. Un seul drone peut en planter jusqu'à 40 000 graines quotidiennement, dans des zones difficiles d'accès pour l'humain. Le principe est simple : le drone survole une zone ciblée, lâchant des capsules biodégradables contenant graines, nutriments et substrat pour améliorer les chances de survie. Startup pionnière dans ce domaine, BioCarbon Engineering indique un taux d'établissement d'environ 20 % à 50 % selon les conditions locales, ce qui reste très correct face aux méthodes habituelles.

Un autre avantage concret, c'est la cartographie du terrain avant plantation. Les drones équipés de capteurs hyperspectraux ou de LiDAR identifient précisément les meilleures zones pour planter, ciblant les parcelles où la régénération végétale réussira au mieux. Des essais menés en Australie et au Myanmar démontrent l'efficacité de cette méthode : après quelques années d'opérations, certaines régions comptabilisent déjà plusieurs millions d'arbres plantés réussis grâce aux drones.

Niveau coût, il faut savoir qu'un drone, piloté par seulement deux opérateurs, peut couvrir jusqu'à 60 hectares par jour, réduisant significativement les frais logistiques. Résultat : la technologie drone est économique, rapide, et adaptée aux zones dangereuses ou isolées. De quoi booster réellement le rythme mondial de restauration des forêts dégradées.

Foire aux questions (FAQ)

À titre individuel, vous pouvez contribuer en adoptant un mode de vie plus écoresponsable : privilégier les produits certifiés issus de forêts durablement gérées (comme FSC ou PEFC), réduire la consommation de viande bovine (dont la production est liée à la déforestation), soutenir les programmes de reboisement par dons ou bénévolat et sensibiliser votre entourage.

La restauration des forêts apporte divers bénéfices aux communautés locales : approvisionnement en produits forestiers (bois, fruits, plantes médicinales), création d'emplois liés à la gestion forestière durable, tourisme écotouristique, réduction de l'érosion, amélioration des sols pour l'agriculture et protection des ressources en eau.

La durée pour restaurer entièrement une forêt dégradée peut varier considérablement selon le degré de dégradation, les espèces végétales concernées et les conditions environnementales locales. En général, une restauration complète peut demander plusieurs décennies ou même davantage, selon la complexité écologique et le niveau de dégradation.

Le reboisement consiste à replanter des arbres dans une zone forestière dégradée ou précédemment boisée afin de restaurer l'écosystème initial. L'afforestation, en revanche, désigne la plantation d'arbres dans des régions qui n'ont jamais été forestières ou qui ne l'ont pas été pendant une très longue période.

Oui, les drones utilisés pour la plantation d'arbres offrent plusieurs avantages : possibilité de planter rapidement des graines sur de vastes zones inaccessibles, diminution des coûts logistiques et humains, et meilleure efficacité dans le suivi et la surveillance post-plantation. Cependant, leur efficacité dépend de conditions spécifiques telles que le sol, les espèces concernées et la disponibilité en eau.

Il est conseillé de privilégier des espèces d'arbres locales adaptées au climat, aux sols et aux écosystèmes. Des arbres indigènes favorisent la biodiversité, assurent une meilleure résistance aux maladies et aux ravageurs, et répondent souvent mieux aux besoins des communautés locales.

La régénération naturelle assistée est une méthode de restauration qui encourage activement et protège la repousse naturelle d'arbres indigènes préexistants plutôt que de recourir systématiquement à des plantations artificielles. Elle comprend notamment le contrôle de l'élevage, la gestion des feux et la suppression d'espèces invasives afin de permettre aux jeunes arbres de croître naturellement.

0%

Quantité d'internautes ayant eu 4/4 à ce Quizz !

Quizz

Question 1/4