Introduction

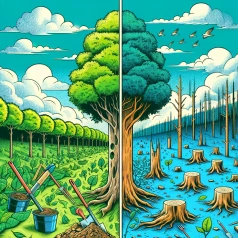

La déforestation, ça fait partie de ces mots qui reviennent souvent quand on parle environnement. Pourtant, c'est pas juste une histoire d'arbres coupés et de forêts qui disparaissent. Derrière ce phénomène, il y a toute une cascade d'impacts, notamment sur un truc super précieux pour nous tous : l'air qu'on respire au quotidien.

Quand des forêts entières sont rasées, non seulement ça libère une sacrée quantité de gaz à effet de serre, mais en plus, on flingue carrément le mécanisme naturel de filtration auquel la planète est habituée. Résultat ? Une qualité de l'air qui se dégrade rapidement, avec son lot de conséquences bien galère comme les soucis respiratoires, les maladies cardiovasculaires et plein d'autres trucs pas très sympas.

Et puis, faut pas croire que ça reste seulement à l'autre bout du monde. La déforestation là-bas influence aussi ce qui se passe chez toi, dans ton quotidien, en modifiant les climats régionaux et en perturbant tout l'équilibre naturel. Les incendies géants, les pics de pollution pleins de particules fines, c'est lié directement ou indirectement à ce massacre de nos poumons verts.

Aujourd'hui, il est temps qu'on ouvre les yeux sur ces impacts et surtout qu'on commence à piger comment on peut agir, chacun à notre échelle. Parce qu’au fond, préserver les arbres et améliorer la qualité de l’air, c'est pas juste une histoire de gouvernements et d'accords internationaux. C’est aussi une affaire perso, à gérer ici et maintenant, en changeant nos habitudes, nos achats et notre manière de consommer.

10%

Taux de déforestation mondial entre 2000 et 2020

15% CO2

Pourcentage des émissions mondiales de CO2 provenant de la déforestation

70%

Pourcentage des plantes terrestres qui dépendent des forêts pour survivre

10 millions d'hectares

Superficie de forêts perdue chaque année

Déforestation : Définition et contexte général

Qu'est-ce que la déforestation ?

La déforestation, c'est simplement quand une forêt disparaît, complètement ou en partie, pour faire la place à autre chose— comme l'agriculture, l'élevage ou des projets immobiliers. Entre 1990 et 2020, d'après la FAO, on a perdu environ 178 millions d'hectares de forêt dans le monde, soit presque trois fois la surface de la France, c'est énorme. Mais attention, tout n'est pas égal : la déforestation touche principalement des zones tropicales, en particulier l'Amazonie, l'Indonésie ou encore le bassin du Congo, qui représentent ensemble environ 80 % de cette perte mondiale. Et puis il ne s'agit pas seulement de couper radicalement des arbres—ça, c'est évident—il y a aussi la dégradation progressive des forêts : feux de forêt, extraction sélective d'essences précieuses, abattage illégal, tout ça contribue silencieusement à diminuer fortement leur biodiversité et leur capacité à stocker du carbone. D'ailleurs, on parle souvent de déforestation nette : ça veut dire que parfois on replante ailleurs (reforestation), mais attention, remplacer un écosystème complexe par une monoculture de pins, ça ne compense pas vraiment les dégâts écologiques.

Les régions les plus touchées au niveau mondial

La région de l'Amazonie reste une des zones critiques avec presque 17 % de sa forêt détruite ces cinquante dernières années, principalement au Brésil et au Pérou. C'est comme si la planète perdait chaque minute l'équivalent d'un terrain de football amazonien.

L'Afrique centrale, particulièrement en République démocratique du Congo, subit une déforestation moins médiatisée mais bien réelle : environ 500 000 hectares perdus par an à cause d'une culture intensive et d'exploitation minière non contrôlée.

Du côté de l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie détient malheureusement un triste record. Chaque jour là-bas, environ 5 km² de forêt tropicale disparaissent à cause d'une production massive d'huile de palme, notamment à Sumatra et Bornéo.

Même les forêts tempérées y passent : par exemple, en Russie orientale, exploitation du bois pour répondre à une forte demande chinoise, aboutissant à la dégradation accélérée d’écosystèmes uniques comme la forêt du Primorié.

À Madagascar, la situation est critique avec plus de 90 % des forêts originelles parties en fumée à cause du brûlis agricole intensif.

| Causes de la Déforestation | Conséquences sur la Qualité de l'Air | Effets sur la Santé Humaine | Actions Quotidiennes pour Réduire l'Impact |

|---|---|---|---|

| Agriculture intensive | Augmentation des émissions de CO2 | Problèmes respiratoires accrus | Consommer des produits locaux et issus de l'agriculture durable |

| Exploitation forestière | Diminution des puits de carbone | Aggravation des maladies cardiovasculaires | Utiliser du bois certifié FSC ou PEFC |

| Urbanisation croissante | Augmentation des particules fines dans l'air | Risque accru d'asthme et d'allergies | Privilégier les transports en commun et le covoiturage |

Principales causes de la déforestation

Expansion agricole et élevage intensif

Quand on parle de déforestation, l'une des plus grosses raisons derrière le problème, c'est ce qu'on met chaque jour dans notre assiette. Près de 80 % de la déforestation mondiale est directement liée à l'agriculture, avec l'élevage intensif en tête de liste. Et pour être clair, l'agriculture en question, c'est surtout la culture de soja, d'huile de palme et l'élevage bovin à grande échelle.

En Amazonie par exemple, presque les trois quarts des zones déboisées deviennent des pâturages pour le bétail destiné à produire du bœuf. Et tenez-vous bien : pour produire juste un kilogramme de bœuf, il faut environ 15 400 litres d'eau et environ 25 kg de nourriture (souvent issue elle-même de cultures ayant remplacé des forêts naturelles). C'est énorme, non ?

L'huile de palme non plus n'est pas neutre dans cette affaire. Depuis 20 ans, en Indonésie, plus de 10 millions d'hectares de forêt ont été remplacés par des plantations intensives d'huile de palme.

Autre exemple frappant : la région du Cerrado au Brésil. Ce superbe écosystème, hyper riche en biodiversité mais moins célèbre que l'Amazonie, perd chaque année plus de forêts que n'importe quelle autre région tropicale au monde pour laisser principalement place aux cultures intensives de soja utilisé en grande partie comme alimentation animale, notamment en Europe et en Chine.

Bref, chaque fois qu'on pousse son chariot au supermarché, on a forcément un petit lien, même invisible, avec ces forêts lointaines.

Exploitation forestière illégale et légale

L'exploitation forestière illégale, autrement dit la coupe non autorisée d'arbres, représente entre 15% et 30% du bois commercialisé dans le monde selon Interpol. C'est énorme. Juste en Amazonie brésilienne, plus de 50% du bois récolté serait issu d'activités illégales.

Même l'exploitation légale peut faire pas mal de dégâts si elle n'est pas encadrée correctement. Par exemple, en Indonésie, les concessions forestières autorisées se chevauchent souvent avec des habitats protégés comme ceux des orangs-outans, accélérant leur disparition. Et ce n'est pas juste une histoire d'animaux : une forêt exploitée perd une partie de son pouvoir filtrant et absorbe moins efficacement le carbone et autres polluants atmosphériques.

On pourrait penser que le bois vendu légalement en Europe est sûr, mais selon WWF, environ 20% du bois importé dans l'Union Européenne provient encore de sources à risques ou des zones à forte corruption.

Enfin, un truc moins connu, c'est qu'au-delà de la coupe d'arbres, les routes créées pour faciliter l'exploitation légale encouragent souvent l'installation d'activités illégales et amplifient ainsi indirectement les dégâts sur les forêts intactes, par un effet domino.

Urbanisation rapide et infrastructures associées

Chaque jour, environ 200 000 personnes rejoignent les zones urbaines dans le monde, ce qui entraîne forcément une expansion folle des villes. On abat des forêts et des espaces verts pour construire routes, bâtiments, parkings et centres commerciaux. Résultat, une perte sèche d'espaces naturels capables d'absorber le CO2 et d'autres polluants atmosphériques.

Les grandes métropoles, comme Jakarta ou Lagos, ont vu leur superficie doubler, voire tripler, en à peine quelques décennies. Exemple concret : la région métropolitaine de Mexico a englouti environ 500 hectares de surfaces boisées par an entre 2000 et 2015, essentiellement à cause de nouvelles constructions et d'infrastructures routières. Et c'est loin d'être un cas isolé.

On ne parle pas seulement de réduire l'absorption de CO2 par les arbres, hein. La construction même génère tout un tas de pollution : poussières fines issues des chantiers, émissions polluantes liées au transport des matériaux lourds comme le béton et l'acier, ou encore les machines et engins à moteur qui tournent en permanence. Et une fois tout ça en place, l'augmentation du trafic automobile fait grimper en flèche les concentrations de gaz toxiques et de particules fines.

Bref, l'expansion urbaine trop rapide empiète sérieusement sur les poumons verts de la planète, entraînant à la clé une dégradation durable de la qualité de l’air.

78 millions

tonnes

Quantité de dioxyde de carbone absorbée par les forêts tropicales chaque année

Dates clés

-

1972

Premier Sommet de la Terre à Stockholm, sensibilisation internationale accrue sur les questions environnementales, notamment sur la déforestation et la pollution atmosphérique.

-

1988

Création du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC), apportant des données scientifiques essentielles reliant la déforestation à la qualité de l'air et au climat.

-

1992

Sommet de la Terre à Rio : adoption de la « Déclaration de Rio », lancement de programmes de lutte contre la déforestation et d'amélioration de la qualité de l'air via des politiques environnementales mondiales.

-

1997

Protocole de Kyoto, premier traité international contraignant visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, impliquant indirectement la lutte contre la déforestation.

-

2010

Accord international sur le programme REDD+ (Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation forestière), mécanisme incitatif international visant à préserver les forêts pour protéger le climat et la qualité de l'air.

-

2015

Accords de Paris sur le climat lors de la COP21, intensifiant les efforts internationaux pour lutter contre les émissions liées à la déforestation et améliorer la qualité atmosphérique globale.

-

2019

Augmentation significative des incendies en Amazonie et leur médiatisation mondiale, mettant en évidence l'impact dramatique de la déforestation sur la qualité de l'air régionale et globale.

-

2021

COP26 à Glasgow, renforcement des engagements de plus de 140 pays contre la déforestation et pour la réduction drastique des gaz à effet de serre.

Impact direct de la déforestation sur la qualité de l'air

Augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO2)

Les forêts stockent naturellement le dioxyde de carbone, mais dès que les arbres sont coupés et brûlés, tout ce CO2 absorbé repart directement dans l'atmosphère. Une forêt comme celle d'Amazonie, par exemple, peut absorber environ 2 milliards de tonnes de CO2 par an. Quand elle disparaît, c'est autant de carbone qui n'est plus capturé. Rien qu'en 2021, les incendies liés à la déforestation ont relâché près de 1,1 milliard de tonnes de CO2 au Brésil, soit presque l'équivalent des émissions annuelles du Japon. Et même lorsque le bois est utilisé pour construire ou fabriquer différents produits, tôt ou tard, ce carbone finit par retourner à l'atmosphère, souvent beaucoup plus vite que si les arbres étaient restés debout.

Le hic supplémentaire, c'est que les sols sous les forêts abritent également une quantité énorme de carbone (quasiment 45 % du carbone terrestre). Quand tu enlèves les arbres qui protégeaient ces sols, cette matière organique exposée à l'air se décompose vite et libère encore plus de dioxyde de carbone. Ce double effet – perte de capacité de stockage et augmentation des émissions – accélère clairement le réchauffement climatique. D'ailleurs, aujourd'hui la déforestation est responsable d'environ 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année. Un chiffre énorme si l'on sait que ça dépasse par exemple l'impact cumulé des émissions de l'ensemble du secteur aérien international.

Libération d'autres gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d'azote)

Par exemple, quand des forêts sont coupées pour faire place à du bétail, les ruminants (vaches, moutons) rejettent énormément de méthane lors de leur digestion. Et pas qu'un peu : le méthane a un pouvoir réchauffant environ 28 à 34 fois supérieur à celui du CO2 en moyenne sur 100 ans !

Autre cas concret, les sols forestiers stockent naturellement du protoxyde d'azote. Quand la forêt disparaît, le sol est bouleversé, et libère alors ce gaz. Le protoxyde d'azote, c'est encore pire côté réchauffement : il est environ 265 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 100 ans. L'utilisation massive d'engrais en agriculture intensive qui prend la place des forêts amplifie cette libération.

Résultat : déforestation signifie non seulement moins d'arbres pour capter les gaz, mais aussi relâchement massif de gaz puissants coincés dans les sols ou produits par l'activité agricole qui vient juste après. Un combo désastreux niveau réchauffement !

Réduction de la capacité naturelle d'absorption des polluants

Les arbres agissent comme des filtres naturels, captant directement une partie des polluants atmosphériques, notamment l'ozone, le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), et même les particules fines. Ce sont surtout les feuilles qui font la majorité du travail : par leurs stomates (de petites ouvertures), elles absorbent ces polluants, agissant ainsi comme de véritables épurateurs d'air gratuits.

Mais lorsqu'on coupe massivement ces arbres, on sabote directement leur capacité d'absorption. Chiffre parlant, une étude publiée dans la revue Environmental Pollution estime qu'un seul hectare de forêt tempérée peut absorber jusqu'à environ 50 kilogrammes de polluants atmosphériques par an ! Imaginez l'impact négatif à grande échelle si des milliers d'hectares disparaissent chaque année.

Un truc qu'on oublie souvent, c'est que certaines espèces forestières sont particulièrement efficaces pour absorber certaines toxines. Par exemple, des études récentes ont montré que les conifères comme le pin ou l'épicéa captent efficacement certaines particules fines grâce à la structure particulière de leurs aiguilles. Malheureusement, avec la déforestation, on réduit non seulement la quantité mais aussi la diversité d'espèces d'arbres, et donc notre arsenal naturel contre les polluants.

Un constat clair se dégage : moins il y a de forêts, plus on perd cette filtration naturelle gratuite, et au final, on se retrouve obligé de bricoler des solutions technologiques coûteuses pour compenser ce cadeau de la nature qu'on était censé préserver dès le départ.

Le saviez-vous ?

En privilégiant une alimentation végétale quelques jours par semaine, vous pouvez réduire votre propre empreinte liée à la déforestation : la production d'un kilogramme de viande bovine nécessite en moyenne dix fois plus de terres agricoles que celle d'un kilogramme de légumes ou céréales.

Selon l'OMS, la pollution atmosphérique extérieure provoque environ 4,2 millions de décès prématurés chaque année dans le monde, principalement en raison de maladies cardiovasculaires et pulmonaires.

Une forêt de taille moyenne (environ 1 hectare) absorbe chaque année près de 10 tonnes de dioxyde de carbone (CO₂), ce qui équivaut aux émissions annuelles d'environ deux voitures !

Les forêts matures stockent davantage de carbone que les jeunes plantations : préserver les forêts anciennes est donc essentiel pour lutter efficacement contre le changement climatique.

Effets indirects : lien entre déforestation et pollution atmosphérique

Augmentation des incendies forestiers et émission de particules fines

Quand on brûle ou coupe les arbres massivement, on assèche le sol et la végétation restante. En gros, la forêt devient comme une boîte d'allumettes prête à s'enflammer au moindre coup de chaud. Résultat ? Les incendies forestiers augmentent en nombre et en intensité, avec des départs plus fréquents même à des endroits qui étaient plutôt tranquilles avant.

Ces incendies balancent dans l'air pas mal de polluants très concrets appelés des particules fines (PM2,5 par exemple) qui font sacrément du mal à nos poumons. On pense généralement au CO2 en parlant d'incendies, mais ces particules sont moins connues malgré leur danger réel et immédiat. Une fois respirées, elles passent directement dans notre système sanguin en traversant facilement la barrière pulmonaire.

Selon le rapport du GIEC de 2022, une augmentation claire et observée des incendies majeurs est directement corrélée à la déforestation combinée à des étés plus secs et plus chauds, conséquence du changement climatique. Rien qu'en Amazonie, le nombre d'incendies a augmenté d'environ 80 % en 2019 par rapport à l'année précédente, avec une large contribution attribuée aux pratiques agricoles destructrices.

Ça n'affecte pas que les régions concernées directement par les incendies. Ces fumées chargées en particules fines peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres avant de redescendre sur nos villes. Aux États-Unis, des études montrent par exemple que les incendies californiens influencent la pollution atmosphérique jusqu'à New York, dégradant significativement la qualité de l'air là-bas.

Et ces particules fines ne sont pas juste gênantes ; elles nous impactent concrètement la santé, augmentant les risques de maladies respiratoires (asthme, bronchites chroniques), d'accidents cardiovasculaires et même de mortalité prématurée, surtout chez les enfants, les personnes âgées et tous ceux avec les poumons un peu fragiles.

Modification du climat local et régional

Les arbres, tu peux te les imaginer comme des climatiseurs naturels. Ils absorbent la lumière du soleil, transpirent de l'eau par leurs feuilles et rafraîchissent carrément l'air autour d'eux. Quand on coupe massivement ces arbres, cette fraîcheur s'évapore. Résultat, certaines régions pourtant bien vertes à l'origine basculent vers des températures plus hautes, parfois jusqu'à 2 à 4 degrés Celsius supplémentaires localement.

La déforestation brise aussi le cycle naturel des précipitations. Sans arbres, l'humidité relâchée habituellement par leurs feuilles disparaît. L'air devient plus sec, la pluie tombe moins souvent et moins régulièrement. Par exemple, en Amazonie, des études montrent que réduire de moitié la forêt pourrait diminuer les précipitations locales de près de 20 %. Même effet en Indonésie ou en Afrique centrale : moins de forêts, moins de pluie, plus de sécheresses.

Le truc fou, c'est que ces effets locaux ne restent pas sur place. Ils peuvent s'étendre très loin par des mécanismes appelés "téléconnexions climatiques". En clair, ce que tu fais aux forêts amazoniennes perturbe le climat d'autres régions du globe, à des milliers de kilomètres. Moins de forêt en Amérique du Sud peut même influencer la météo en Europe ou en Amérique du Nord, en modifiant trajectoires et intensités des courants atmosphériques.

70 %

Pourcentage de la biodiversité terrestre qui se trouve dans les forêts tropicales

1,6 milliard de personnes

Nombre de personnes dépendant des forêts pour leur subsistance

25% de maladies

Pourcentage des médicaments dispensés chaque année provenant de plantes médicinales des forêts tropicales

2,3 millions espèces

Nombre d'espèces animales et végétales découvertes dans les forêts tropicales entre 1999 et 2009

50 %

Pourcentage des peuples autochtones qui vivent dans les forêts du monde

| Effet de la déforestation | Mécanisme | Données clés | Actions possibles |

|---|---|---|---|

| Augmentation des émissions de CO2 | Combustion de biomasse forestière | 15-20% des émissions globales de CO2 | Reforestation |

| Réduction de l'absorption de CO2 | Moins d'arbres pour absorber le CO2 | Les forêts absorbent environ 2,4 milliards de tonnes de CO2 par an | Conservation des forêts existantes |

| Perte de biodiversité terrestre | Destruction de l'habitat | Plus de 80% de la biodiversité terrestre vit dans les forêts | Protection des espaces naturels |

| Modification des cycles de l'eau | Moins de transpiration des arbres | Impacts sur les régimes de précipitations locaux et globaux | Pratiques agricoles durables |

Conséquences sanitaires liées à la dégradation de la qualité de l'air

Problèmes pulmonaires et troubles respiratoires

Lorsqu'on détruit les forêts, l'air devient plus chargé en particules fines, ces minuscules matières invisibles comme les PM2.5, qui pénètrent profondément dans nos poumons. Pas juste une gêne : une augmentation de seulement 10 µg/m³ en PM2.5 augmente d'environ 8% le risque d'asthme chronique. Dans les régions où les feux de forêt explosent, comme en Amazonie ou en Indonésie, les médecins constatent systématiquement un pic de bronchites chroniques, de pneumonies et même d'emphysèmes pulmonaires chez les populations locales. Et quand ces particules fines sont inhalées, elles créent des inflammations qui fragilisent progressivement nos voies respiratoires, aggravant au passage les symptômes chez les personnes déjà touchées par des maladies pulmonaires chroniques comme la BPCO ou la fibrose pulmonaire. Une étude conduite en Indonésie après les feux gigantesques de 2015 parle littéralement d'une augmentation d'environ 20 à 30 % des consultations hospitalières liées aux affections respiratoires. Et ça ne concerne pas que les régions tropicales. En Europe et même en France, lorsqu'on observe des épisodes ponctuels de pollution atmosphérique liés à des incendies lointains ou des pics locaux, les cas de crises d'asthme chez les enfants explosent notoirement.

Maladies cardiovasculaires associées à la pollution atmosphérique

Respirer un air chargé de particules fines n’abîme pas seulement les poumons : ça risque aussi de sérieusement fragiliser le cœur et les artères. Quand tu es régulièrement exposé à ces polluants, ça favorise l’accumulation de plaques d’athérome dans les vaisseaux sanguins, qui se bouchent petit à petit. Résultat : hausse des risques d’AVC et d’infarctus du myocarde sans forcément que tu le voies venir. Des études montrent d’ailleurs qu’une exposition prolongée à la pollution atmosphérique augmente significativement les cas d’arythmie, ces troubles du rythme cardiaque qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Dans les villes particulièrement polluées, les médecins remarquent même une nette corrélation entre pics de pollution et admissions aux urgences pour problèmes cardiaques. À court terme, une journée avec beaucoup de particules fines augmente sensiblement la tension artérielle et peut déclencher des accidents cardiovasculaires chez les personnes fragilisées. En d’autres mots, l'air pollué, ça met lentement — et parfois brutalement — ton cœur à l’épreuve.

Effets des particules fines sur la santé infantile et personnes âgées

Les particules fines, on les appelle souvent PM2.5, parce qu'elles mesurent moins de 2,5 micromètres. Concrètement, ça signifie qu'elles pénètrent facilement et profondément dans les poumons, et même dans la circulation sanguine, ce qui explique pourquoi elles impactent fortement les enfants et les personnes âgées.

Chez les enfants, la respiration est plus rapide et leur organisme encore en développement, donc forcément, ils absorbent davantage de polluants par kilo de poids corporel que les adultes. Et ce n'est pas anodin : une étude publiée par l'Organisation Mondiale de la Santé indique que les PM2.5 augmentent clairement les cas d'asthme infantile, avec des symptômes graves plus fréquents chez les gamins vivant près de zones fortement polluées. Ils sont aussi plus sujets aux infections respiratoires à répétition, type bronchites ou pneumonies, surtout durant leurs premières années.

Chez les personnes âgées, le vieillissement naturel du système respiratoire les rend particulièrement vulnérables aux effets irritants et inflammatoires des particules fines. Plus précisément, l'exposition chronique aux PM2.5 aggrave les risques de maladies telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et peut déclencher des crises aiguës chez ceux en souffrant déjà. Le risque de mortalité lié à une exposition régulière aux particules fines augmente significativement après 65 ans, surtout chez les personnes souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires chroniques.

Autre point moins connu : les particules fines peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, affectant ainsi aussi le cerveau. Cela induit des effets sur les capacités cognitives, avec une baisse prouvée des fonctions cérébrales chez les seniors exposés régulièrement à une atmosphère polluée.

Et le souci, c'est que ces effets s'accumulent au fil du temps. Même une petite réduction de la concentration en particules fines peut avoir rapidement des bénéfices énormes pour la santé des enfants et des personnes âgées. D'où l'importance d'agir vite et concrètement contre la pollution de l'air ambiant.

Solutions globales pour lutter contre la déforestation

Réglementations et politiques internationales

Accords sur le climat et objectifs environnementaux internationaux

Pour agir concrètement contre la déforestation, les accords internationaux existent, mais ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Alors pour faire court et utile : l'Accord de Paris, signé en 2015, vise à limiter le réchauffement mondial sous les 2°C, idéalement 1.5°C. Comment ? Chaque pays s'engage volontairement en fixant ses propres objectifs, notamment via des Plans Nationaux (appelés NDC, contributions déterminées au niveau national). Ce qu'on sait moins, c'est que ces engagements touchent directement à la protection des forêts. Par exemple, le Brésil s'était engagé à stopper complètement la déforestation illégale en Amazonie d'ici à 2030 (même si ça piétine pas mal en ce moment).

Autre point : le programme REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière). Concrètement, c'est un outil financier international qui aide les pays tropicaux à protéger leurs forêts : on récompense financièrement les communautés et initiatives locales qui prouvent qu'elles réduisent la déforestation. Un exemple parlant : en Indonésie, grâce à REDD+, des communautés locales sauvegardent des hectares de forêts tout en améliorant leurs revenus.

Enfin, plus récemment, à la COP26 de Glasgow en 2021, plus de 100 pays (représentant environ 85% de la surface forestière mondiale) se sont engagés collectivement via la "Déclaration de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des sols" à stopper et inverser la déforestation d'ici 2030. Ce n'est pas contraignant, mais ça donne une ligne directrice forte : protéger les forêts est maintenant reconnu comme essentiel pour freiner le changement climatique et améliorer la qualité de notre air.

Certifications et labels pour une exploitation forestière responsable

Des labels comme le FSC (Forest Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) permettent de faire des choix d'achat concrets pour réduire notre impact sur les forêts. Le label FSC, par exemple, garantit que le bois provient vraiment d’une exploitation responsable : respect de la biodiversité, gestion raisonnée des arbres et prise en compte du bien-être des populations locales. À noter que le FSC propose plusieurs types de certifications : FSC 100% pour les produits entièrement issus de forêts certifiées, FSC Mixte pour ceux mélangeant bois certifié et matériaux contrôlés, et FSC Recyclé pour les produits composés de matériaux récupérés.

De son côté, le PEFC s’appuie davantage sur chaque pays pour adapter ses normes aux spécificités locales. Moins strict sur certains points, mais plus accessible pour les exploitants, il inclut également le respect des écosystèmes et la transparence dans les pratiques forestières.

Pour agir concrètement, vérifie dès maintenant sur tes emballages ou produits (papier toilette, meubles, papier d’impression, cartons, parquet…) qu’ils portent ces logos reconnus. Et si tu souhaites aller plus loin, certains sites comme le portail FSC permettent de vérifier facilement en ligne si une entreprise ou un produit spécifique est certifié. Un geste simple mais qui fait directement la différence pour préserver les poumons de notre planète.

Mise en place d'une agriculture durable et raisonnée

Quand il s'agit de protéger nos forêts, un truc très concret est d'aller vers l'agroforesterie. Ça consiste en gros à mélanger des espèces d'arbres avec des cultures agricoles ou de l'élevage. Par exemple, planter des fruitiers ou des noyers en rangées alternées dans des champs de céréales. Pourquoi c'est malin ? Parce que les arbres fixent mieux le sol, pompent du carbone et offrent un habitat pour les oiseaux, insectes utiles et micro-organismes. En France, des projets sympas comme ceux de l'association française d'agroforesterie montrent que cette pratique augmente souvent les rendements tout en utilisant moins d'engrais et de pesticides.

Autre piste concrète : les cultures en permaculture. L'idée principale c'est de respecter les cycles naturels et d'encourager la biodiversité. À la ferme du Bec Hellouin en Normandie, une des références en la matière, ils arrivent même à générer un rendement économique supérieur à celui du maraîchage classique sur une surface bien plus petite, sans engrais chimiques, ni grosses machines.

Enfin, réduire le recours au soja importé pour nourrir le bétail, c'est prioritaire. Aujourd'hui, une grande partie du soja consommé en Europe vient parfois de zones déforestées en Amazonie ou ailleurs. Des agriculteurs développent des alternatives locales comme le lupin ou le colza protéagineux. Ça réduit l'importation de produits à risque et recrée des filières agricoles locales cohérentes. Ces initiatives, encouragées par des aides européennes et régionales, mériteraient vraiment d'être développées à plus grande échelle.

Adopter un mode de consommation responsable au quotidien

Chaque jour, tes choix influencent directement ou indirectement la déforestation et la qualité de l'air. Quand tu privilégies des produits locaux et de saison, tu réduis les émissions de gaz liés au transport, mais aussi l'exploitation intensive des terres lointaines. Même chose en limitant ta consommation de viande, surtout le bœuf : une production très gourmande en terres agricoles souvent issues de la déforestation, comme en Amazonie. Privilégier des filières responsables, avec des labels comme FSC ou des produits certifiés bio, ça aide vraiment. Souvent, derrière des prix trop bas se cachent des pratiques peu respectueuses des forêts et des écosystèmes. Moins gaspiller, réutiliser et faire durer les choses, c'est moins de matières premières consommées et donc une pression moindre sur les ressources naturelles. Même côté numérique, garder ses appareils plus longtemps et éviter d'accumuler les équipements high-tech a un réel impact positif. Enfin, le choix de ta banque compte également : veiller à ce qu'elle ne finance pas de projets liés à la déforestation constitue un pas concret contre la destruction massive des forêts. Ces gestes, accessibles à toutes et tous au quotidien, peuvent faire une vraie différence collective.

Foire aux questions (FAQ)

Oui, notamment le label FSC (Forest Stewardship Council) ou le label PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières), qui attestent d'une gestion plus responsable et durable des ressources forestières.

Vous pouvez agir en consommant des produits certifiés issus d'une exploitation forestière durable (FSC), en réduisant votre consommation de viande provenant d'élevages intensifs liés à la déforestation, en privilégiant les produits locaux et en soutenant des initiatives de reforestation.

Les principales régions concernées sont l'Amazonie en Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est (notamment Indonésie et Malaisie), ainsi que certaines parties de l'Afrique centrale, notamment le bassin du Congo.

La déforestation affecte directement notre santé en augmentant la pollution de l'air, provoquant ainsi des troubles respiratoires, des maladies cardiovasculaires et exacerbant les problèmes de santé chez les populations vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

La déforestation libère d'importantes quantités de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère, notamment lorsque les arbres coupés sont brûlés ou laissés à la décomposition. De plus, l'absence d'arbres signifie moins d'absorption de CO2, aggravant ainsi le réchauffement climatique.

Planter des arbres est une stratégie importante, mais elle ne suffit pas à elle seule. Préserver les forêts existantes est une priorité, car elles hébergent une biodiversité essentielle et capturent davantage de carbone que les jeunes plantations d'arbres.

Indirectement, la déforestation augmente la fréquence et l'intensité des incendies forestiers, produisant ainsi davantage de particules fines et de polluants atmosphériques. De plus, elle modifie le climat local et régional en impactant les régimes de pluie et en exacerbant les périodes de sécheresse.

57.142857142857%

Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !

Quizz

Question 1/5