Introduction

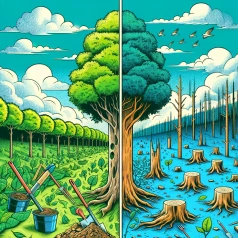

Quand on parle des forêts, on pense tout de suite aux arbres, à l'ombre, aux randonnées ou même aux jolies photos Instagram. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces mêmes forêts sont vitales pour des voyageurs hors du commun : les oiseaux migrateurs. Chaque année, des milliards d'entre eux parcourent des kilomètres incroyables entre leurs lieux d'hivernage et leurs lieux de reproduction. Et devinez quoi ? Ils comptent sur les forêts comme lieux de repos, de repas et d'abris durant ces longs voyages.

Problème : ces dernières décennies, les forêts subissent une déforestation massive. On parle d'environ 10 millions d'hectares de forêt perdus chaque année, soit l'équivalent de près de 27 terrains de foot toutes les minutes. Impressionnant, non ? Et forcément, ça pose de sérieux soucis à nos amis les oiseaux migrateurs, qui voient leurs trajets chamboulés, leurs habitats disparaître et leur survie menacée.

Quand un oiseau migrateur ne retrouve plus ses repères habituels— parce qu'on a rasé son lieu de halte favori—il perd un précieux endroit où reprendre des forces. Conséquence directe : une migration plus difficile, un niveau de stress accru et une survie compromise. Et pour certaines espèces déjà fragilisées, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

C'est justement ce dont on va discuter dans cet article : comment la déforestation chamboule concrètement la migration des oiseaux, quels impacts elle provoque exactement sur leur vie quotidienne et ce qui attend ces infatigables voyageurs si nous continuons à fermer les yeux sur la disparition des forêts. Autrement dit, on va décrypter en profondeur pourquoi la destruction des arbres influence directement la vie de ces volatiles qui parcourent des milliers de bornes chaque année.

15%

En 2020, la déforestation a contribué à hauteur de 15% des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2).

3 milliards

Environ 3 milliards d'oiseaux migrateurs parcourent le globe chaque année.

80%

Plus de 80% des oiseaux migrateurs dépendent des forêts pour leur migration.

25%

En moyenne, la déforestation a entraîné une perte de plus de 25% des populations d'oiseaux forestiers depuis 1970.

Comprendre les oiseaux migrateurs

Définition et caractéristiques générales

Les oiseaux migrateurs sont ces espèces capables de voyages saisonniers réguliers, à longue distance, pour exploiter les différentes ressources alimentaires et conditions climatiques. Un bon exemple, c'est la Sterne arctique qui parcourt près de 70 000 kilomètres chaque année de l'Arctique vers l'Antarctique, détentrice du record mondial. Ces migrations sont loin d'être aléatoires : elles suivent des itinéraires précis, appelés voies migratoires ou couloirs migratoires (flyways), comme la Voie de l'Atlantique Est ou celle de l'Asie de l'Est-Australasie. Beaucoup utilisent les paysages terrestres comme repères visuels, notamment les lignes côtières, les vallées fluviales ou même des chaînes montagneuses. Certaines espèces, comme les pigeons voyageurs ou les passereaux nocturnes, se servent d'une sorte de boussole interne sensible au champ magnétique terrestre.

Ce qui les distingue vraiment, plus que la distance parcourue, c'est la régularité et la précision avec lesquelles ils planifient leur périple : timing très précis, arrêts réguliers sur les mêmes sites intermédiaires chaque année, rythme soutenu et grande adaptabilité physiologique. Par exemple, la Barge rousse bat tous les records d'endurance : capable de voler près de neuf jours non-stop et sans se nourrir, pour couvrir environ 11 000 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique.

Ces oiseaux possèdent aussi des adaptations morphologiques spécifiques : une aérodynamique particulièrement efficace, avec des ailes effilées et longues pour diminuer la résistance, et une musculature puissante couplée à une respiration et une circulation sanguine optimisées. Certains oiseaux migrateurs peuvent même ajuster la taille de leurs organes internes pour alléger leur poids lors des vols longs courriers. Pas vraiment de place pour l'improvisation : chaque gramme est pesé, chaque aile est calibrée.

Importance écologique des oiseaux migrateurs

Les oiseaux migrateurs jouent le rôle de véritables jardiniers du ciel. En transitant sur d'importantes distances, ils disséminent des graines variées dans leurs fientes, favorisant la régénération des forêts et des habitats végétaux. Un simple pigeon ramier, par exemple, peut transporter et disperser plusieurs centaines de graines en une seule journée.

Certaines espèces, comme les hirondelles ou les martinets, sont redoutablement efficaces comme "agents d'entretien naturel". Une seule hirondelle rustique ingurgite jusqu'à 850 insectes par jour, limitant significativement les populations de ravageurs comme les moustiques, pucerons ou chenilles invasives.

La dynamique migratoire agit aussi comme une sorte de "pont écologique" entre des régions éloignées. Les oiseaux migrateurs transfèrent nutriments et matière organique d’un continent à l’autre, enrichissant ainsi les écosystèmes locaux qu’ils visitent temporairement. Prenez les oies sauvages en Arctique : leurs déjections, riches en azote et en phosphore, fertilisent efficacement les terres froides.

Enfin, ces oiseaux constituent une véritable ressource "indicatrice", qu’on appelle en écologie des espèces sentinelles. Leur comportement et leur santé reflètent précisément l'état général de l’environnement, notamment en ce qui concerne les changements climatiques ou la dégradation des habitats naturels. Observer l’évolution d’espèces migratrices aide donc à comprendre rapidement les impacts écologiques à grande échelle, bien avant d’autres indicateurs plus complexes ou coûteux à mettre en place.

| Conséquence | Explication | Exemples d'oiseaux affectés | Référence |

|---|---|---|---|

| Perte d'habitats | Les forêts sont des zones de nidification et de repos essentielles pour les oiseaux migrateurs. | Paruline, Buse à queue rousse | BirdLife International |

| Perturbation des voies migratoires | La déforestation peut obliger les oiseaux à modifier leurs itinéraires traditionnels, les exposant à de nouveaux dangers. | Cigogne blanche, Geai bleu | Journal of Animal Ecology |

| Déclin des populations | La destruction de l'habitat conduit à une réduction des espaces disponibles pour l'alimentation et la reproduction. | Albatros, Hirondelle rustique | Conservation Biology |

| Modification des écosystèmes | Les changements dans la composition des espèces d'oiseaux peuvent affecter les fonctions écologiques et la biodiversité. | Corbeau freux, Martin-pêcheur d'Europe | Science |

Les facteurs déclencheurs de la migration des oiseaux

Facteurs environnementaux

Longueur du jour et photopériode

Les oiseaux migrateurs possèdent une véritable horloge biologique interne réglée sur la durée du jour, appelée aussi photopériode. Le raccourcissement ou l'allongement des journées joue le rôle d'un signal. Par exemple, pour la grive mauvis (Turdus iliacus), originaire du nord de l'Europe, une diminution progressive de la luminosité quotidienne suffit à déclencher des comportements préparatoires à une migration vers des régions au climat plus doux. De cette façon, leur système nerveux libère certaines hormones, comme la mélatonine, qui agissent directement sur les comportements migratoires, l'appétit et même le métabolisme énergétique de l'oiseau. Une astuce concrète, pour les chercheurs ou amateurs naturalistes désireux d'observer ce phénomène : étudier précisément les dates auxquelles ces changements de photopériode surviennent permet d'améliorer notablement le suivi et la prévision des migrations. Par exemple, en Europe occidentale, si tu notes précisément vers quelle date automnale les journées passent sous environ 12 heures de lumière, tu peux quasiment anticiper les premiers mouvements migratoires des petits passereaux, comme le pouillot véloce (Phylloscopus collybita) ou le gobemouche noir (Ficedula hypoleuca). D'ailleurs, les études actuelles indiquent que ces mêmes oiseaux, même quand on les élève en laboratoire à luminosité contrôlée, déclenchent leur agitation migratoire précisément selon des changements artificiels de durée du jour. Conclusion pratique pour protéger ces espèces : éviter autant que possible l'éclairage artificiel nocturne dans les corridors migratoires, pour ne pas perturber leur sensibilité à la photopériode et donc à leurs signaux naturels de départ.

Conditions météorologiques

Le vent, les précipitations et les températures jouent clairement un rôle clé dans les départs et les arrivées des oiseaux migrateurs. Par exemple, beaucoup de passereaux préfèrent démarrer leur voyage lors de nuits calmes, sans fort vent ou précipitations. À l'inverse, certains oiseaux marins utilisent les courants d'air forts pour filer plus loin tout en dépensant moins d'énergie : ils "surfant" littéralement sur les courants créés par les tempêtes (comme l'albatros qui exploite les rafales des océans du sud pour parcourir des centaines de kilomètres sans battre une aile). Les oiseaux sont aussi très sensibles aux fronts froids : quand les températures chutent soudainement, ça déclenche souvent des départs massifs, tandis que des vagues de chaleur inhabituelles peuvent aussi chambouler leurs horaires de migration et perturber toute la mécanique habituelle. D'ailleurs, certaines études récentes ont bien montré que les oiseaux avancent leur départ printanier de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, lorsque l'hiver se termine plus tôt que prévu. C’est une adaptation directe à des changements météo précis, pas seulement une réaction instinctive à la saison.

Facteurs génétiques et biologiques

Les oiseaux migrateurs cachent dans leur génétique de vrais "GPS intégrés". C'est fou, mais on trouve dans leur ADN des séquences précises qui guident leurs trajets migratoires. On sait maintenant que ces séquences génétiques déterminent chez certaines espèces comme la Fauvette à tête noire l'orientation migratoire et même les périodes exactes de départ.

Chez le Gobemouche noir, par exemple, des chercheurs ont clairement identifié un lien entre des gènes spécifiques – notamment ceux impliqués dans les rythmes circadiens (les fameux "gènes horloges") – et le déclenchement des migrations saisonnières. Ces gènes "horloge" régulent directement les rythmes biologiques internes, contrôlant quand il est temps de manger plus, accumuler des réserves de graisse, et se lancer pour un périple de milliers de kilomètres.

D'ailleurs, la graisse, justement ! Accumuler une bonne épaisseur de graisse corporelle avant le grand départ relève du défi de survie. Des études montrent que les oiseaux comme le Bécasseau maubèche augmentent leur masse corporelle parfois de 60 à 70 % avant leur migration, en modifiant fortement leur physiologie pour être prêts au voyage.

Autre truc étonnant : les oiseaux possèdent des capteurs biologiques vraiment perfectionnés. Chez certains, comme le Rouge-gorge familier, on a découvert des cryptochromes dans l'œil, des protéines sensibles à la lumière bleue, leur permettant de "voir" littéralement le champ magnétique terrestre comme une boussole. Ils combinent subtilement ces informations biologiques internes avec les données environnementales externes pour s'assurer de ne pas perdre le nord.

Donc, loin d'un simple instinct mystérieux, la migration repose clairement sur des facteurs biologiques et génétiques très concrets, très précis, encodés biologiquement dans chaque oiseau migrateur. Pas étonnant qu'ils ne se trompent quasiment jamais de chemin.

2.3

millions d'hectares

En 2020, la superficie totale de forêt tropicale amazonienne détruite a atteint 12,1 millions d'hectares.

Dates clés

-

1918

Signature du Migratory Bird Treaty Act aux États-Unis, traité clé pour la protection des routes migratoires des oiseaux.

-

1971

Signature de la Convention de Ramsar sur les zones humides, étape majeure dans la protection des habitats clés pour les oiseaux migrateurs.

-

1985

Création du programme 'BirdLife International', dédié à la préservation des espèces d'oiseaux à travers le monde, incluant les oiseaux migrateurs.

-

1992

Sommet de la Terre de Rio : reconnaissance internationale du problème de la déforestation et ses conséquences écologiques, y compris sur les oiseaux migrateurs.

-

2001

Création de la journée mondiale des oiseaux migrateurs, destinée à sensibiliser le public sur les défis tels que la destruction des habitats forestiers.

-

2008

Lancement de l'initiative REDD+ par les Nations Unies pour lutter contre la déforestation et ainsi préserver les habitats essentiels aux oiseaux migrateurs.

-

2015

Publication d'une étude majeure dans la revue 'Science', mettant en évidence une perte accrue des habitats forestiers d'importance critique pour les oiseaux migrateurs au niveau mondial.

-

2021

Rapport ONU soulignant que près de 10 millions d'hectares de forêts primaires sont détruits chaque année, impactant sévèrement les itinéraires migratoires des oiseaux.

La déforestation : causes, étendue et rythme actuel

Facteurs humains favorisant la déforestation

L'une des grosses raisons souvent ignorée de la déforestation, c'est la production de soja. En Amazonie par exemple, près de 75 % des cultures de soja finissent directement dans les mangeoires pour volaille ou pour bétail en Europe et en Asie. L'Europe importe environ 33 millions de tonnes de soja chaque année pour nourrir ses animaux d'élevage.

Autre cause qu'on ne perçoit pas toujours clairement : la demande croissante pour l'huile de palme. Elle est présente quasiment partout, des biscuits aux shampoings. L'Indonésie et la Malaisie représentent environ 85 % de la production mondiale. Rien qu'en Indonésie, près de 7 millions d'hectares de forêt primaire ont disparu entre 2000 et 2015 à cause des plantations de palmiers à huile.

Moins évident aussi, l'extraction minière illégale fait beaucoup de dégâts, surtout dans les zones tropicales. Au Pérou, par exemple, des mines d'or illégales ont détruit environ 100 000 hectares de forêt amazonienne sur les 20 dernières années. Ce type d'activité, même lorsqu'elle est illégale, continue d'être tolérée en raison de la corruption locale.

Enfin, il ne faut pas oublier le rôle des grands projets d'infrastructures telles que les routes et barrages hydrauliques. Prends le barrage de Belo Monte au Brésil : à lui seul, il a entraîné la disparition de près de 40 000 hectares de forêt — il ouvre en plus le passage à davantage de routes illégales et de colonisation agricole non planifiée. Ce sont ces chemins d'accès qui, indirectement, accentuent les dégâts, fragmentent les écosystèmes et perturbent durablement le milieu de vie des oiseaux migrateurs.

Statistiques récentes et chiffres clés mondiaux

Chaque année, environ 10 millions d'hectares de forêts disparaissent dans le monde, soit l'équivalent d'un terrain de foot toutes les deux secondes. Rien qu'entre 2004 et 2017, on a perdu près de 43 millions d'hectares dans les zones tropicales les plus importantes pour les oiseaux migrateurs, ça fait une sacrée portion d'habitat envolée en fumée.

L'Amazonie à elle seule représente quasiment la moitié de cette perte, avec près de 20 millions d'hectares détruits durant cette période. En Asie du Sud-Est, surtout en Indonésie et en Malaisie, ça va vite aussi : entre 2001 et 2019, environ 27 % des zones forestières importantes pour les oiseaux migrateurs ont été anéanties ou fortement dégradées. L'Afrique centrale n'échappe pas non plus au phénomène, perdant environ 400 000 hectares par an rien que dans le bassin du Congo.

Concrètement, la déforestation tropicale est responsable d'une réduction de près de 25 % du nombre d'oiseaux migrateurs dans certaines régions clés, d'après une étude récente publiée par BirdLife International. Même dans les régions tempérées, en Europe, le recul de la forêt ancienne a réduit de presque 30 % les aires d'escale vitales pour certaines espèces migratrices au cours des 30 dernières années.

Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que malgré tous les accords, discours politiques et campagnes de sensibilisation, le rythme annuel de perte de forêt primaire est aujourd'hui environ 12 % plus élevé qu'il y a 20 ans selon Global Forest Watch.

Le saviez-vous ?

Les oiseaux migrateurs jouent un rôle majeur dans la dissémination des graines et la pollinisation entre différents écosystèmes, contribuant ainsi activement à la régénération des forêts et à la diversité biologique.

Selon une récente étude, chaque minute, environ l'équivalent de 27 terrains de football de forêt disparaît dans le monde, un rythme alarmant qui affecte directement les habitats essentiels des oiseaux migrateurs.

Certaines espèces d'oiseaux migrateurs accomplissent chaque année des parcours de plus de 10 000 kilomètres sans escale, comme la barge rousse, qui détient le record avec près de 11 jours de vol continu sur plus de 11 000 km !

Saviez-vous que les changements récents observés dans les corridors migratoires obligent certains oiseaux à prolonger leur itinéraire de plusieurs centaines de kilomètres, entraînant une diminution critique de leur taux de survie ?

Impacts de la déforestation sur les habitats essentiels des oiseaux migrateurs

Pertes et fragmentations d'habitat

Chaque année, ce sont environ 13 millions d’hectares de forêts qui disparaissent sur la planète (source : FAO, 2020). Pour les oiseaux migrateurs, perdre ces forêts, c'est un peu comme si on supprimait des aires d'autoroute stratégiques. Ils n'ont plus de lieux où se reposer, se restaurer ou tout simplement reprendre des forces. Ce n’est pas seulement une question de surface perdue, mais aussi de fragmentation : les forêts restantes se retrouvent divisées en petits îlots isolés. Résultat, la connectivité entre habitats se réduit drastiquement, compliquant encore davantage la vie migratoire des oiseaux. Cette fragmentation oblige les oiseaux à traverser plus de milieux ouverts, ce qui augmente considérablement leur vulnérabilité. Certaines espèces forestières voient leur territoire viable réduit à moins de 30 % de leur espace précédemment disponible à cause de cette fragmentation (Biological Conservation, 2017). Si tu prends une espèce comme le gobemouche noir, qui migre entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, une perte d’habitat même modérée peut bouleverser sa route migratoire et affecter durablement sa survie. L'impact est direct : moins d'endroits sûrs pour se poser, plus de distance à parcourir pour trouver nourriture et repos. Certaines espèces ne s'en remettent jamais vraiment, ce qui accélère leur déclin.

Modifications des écosystèmes de halte

Diminution de la disponibilité alimentaire

La déforestation réduit fortement la quantité d'insectes, de fruits et de graines disponibles dans les habitats de halte, essentiels pour les oiseaux migrateurs. Sans arbres ni végétation dense, les populations d'insectes s'effondrent rapidement, privant ainsi des espèces comme le Gobemouche noir ou le Pouillot fitis de ressources énergétiques importantes. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, la diminution rapide des forêts entraîne directement une chute nette de la disponibilité des fruits consommés par des espèces comme le Touraco géant. Résultat concret : ces oiseaux arrivent épuisés dans leurs zones de reproduction, ce qui diminue leur capacité à s'accoupler efficacement et réduire significativement leur taux de réussite reproductrice. Agir concrètement contre la déforestation par la préservation ciblée de zones de halte riches en insectes et en arbres fruitiers est essentiel ; favoriser des plantations indigènes variées permet de rétablir en partie ces ressources alimentaires clés.

Risques accrus de prédation et de compétition interespèces

Avec la déforestation, les oiseaux migrateurs se retrouvent souvent obligés d'utiliser des espaces plus restreints ou de mauvaise qualité. Résultat : ils deviennent des proies plus faciles pour les prédateurs. Par exemple, la Grive des bois (Hylocichla mustelina) voit son taux de prédation augmenter fortement quand elle niche à proximité de zones déboisées; des études indiquent même que ses nids situés aux lisières, plutôt qu'au cœur d'une forêt intacte, ont jusqu'à 2 à 4 fois plus de risques de se faire piller par des prédateurs comme les ratons laveurs ou les pies. Autre problème concret : quand leur habitat se réduit, ces oiseaux doivent aussi cohabiter plus étroitement avec d'autres espèces, entraînant une compétition accrue pour les ressources alimentaires, comme les insectes ou les fruits, et les sites appropriés pour nicher. C'est typiquement le cas des oiseaux chanteurs migrateurs néotropicaux dont les populations déclinent à cause d'une concurrence accrue avec des oiseaux résidents plus agressifs, comme l'Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), particulièrement efficace pour s’installer rapidement dans des habitats perturbés par l'humain. Concrètement, conserver de grands blocs forestiers intacts plutôt que de petites zones fragmentées pourrait réduire sensiblement ces impacts négatifs en limitant simultanément prédation et compétition entre espèces.

45 %

Près de la moitié des espèces d'oiseaux migrateurs du Canada sont considérées comme étant à risque.

4.8 milliards de tonnes

Chaque année, la déforestation mondiale est responsable de l'émission d'environ 4,8 milliard de tonnes de CO2.

25%

Environ 25% des oiseaux migrateurs mondiaux ont vu leur population diminuer au cours des dernières décennies.

17%

En 2021, il a été constaté une augmentation de 17% des feux de forêt en comparaison avec la moyenne des 10 dernières années.

5 fois

Les oiseaux migrateurs sont exposés à un risque cinq fois plus élevé d'extinction que les autres espèces d'oiseaux.

| Conséquence | Effet sur les migrations | Exemples d'espèces affectées |

|---|---|---|

| Perte d'habitat | Modification des trajectoires de migration | Pipit d'Amérique, Hirondelle rustique |

| Diminution des aires de repos | Augmentation du stress et de la mortalité durant le voyage | Bruant à gorge blanche, Paruline flammée |

| Perturbation des écosystèmes | Changement de comportement migratoire | Tangara écarlate, Geai bleu |

Perturbations des itinéraires et corridors de migration

Interruption et allongement des parcours migratoires

La destruction massive des forêts entraîne une vraie galère pour les oiseaux migrateurs. Concrètement, la disparition d’espaces boisés précis oblige certaines espèces à sacrément rallonger leur itinéraire, parfois même à improviser des détours épuisants de plusieurs centaines de kilomètres. Par exemple, le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), contraint par la déforestation de vastes zones du Sahel, doit parfois prolonger sa route migratoire annuelle de près de 400 km supplémentaires. Autre cas significatif : en Amazonie, la fragmentation accrue de la forêt perturbe lourdement des voies migratoires bien établies pour l’Hirondelle à ailes blanches (Tachycineta albiventer), l'obligeant à multiplier les haltes supplémentaires qui épuisent ses réserves énergétiques.

Ces interruptions rallongent aussi la durée totale de la migration, faisant perdre aux oiseaux du temps précieux. Résultat, certains se retrouvent à arriver trop tard sur leur site de nidification, manquant le pic de ressources alimentaires. Conséquence directe : une baisse nette du succès reproducteur pour plusieurs espèces, notamment chez les passereaux transsahariens.

Des études précises montrent que ces interruptions et ces détours augmentent visiblement la mortalité sur les trajets. Exemple chiffre à l'appui : parmi les cigognes européennes suivies par GPS, environ 10 à 15% supplémentaires d’individus disparaissent chaque année lors de migrations perturbées par la perte de forêts relais, facilitant des arrêts indispensables à leur récupération. Autrement dit, quand les corridors sous pression humaine disparaissent, les parcours migratoires deviennent non seulement beaucoup plus longs, mais carrément plus risqués.

Réorientation des couloirs migratoires traditionnels

Les oiseaux migrateurs dépendent depuis parfois des milliers d’années de routes bien définies pour leur déplacement saisonnier. Mais avec la déforestation, ils sont souvent obligés de revoir complètement leur copie.

Par exemple, les modifications drastiques des forêts d'Amérique centrale forcent certains migrateurs comme la paruline azurée à repenser leurs itinéraires, évitant désormais des zones entières autrefois essentielles comme le sud du Mexique et certaines régions du Costa Rica. Résultat : ces petites voyageuses prennent aujourd'hui des chemins plus longs, qui leur coûtent davantage en énergie et mettent sérieusement leur vie en danger.

Autre phénomène intéressant : le cas des oiseaux migrateurs européens tels que le pouillot fitis ou certaines espèces de fauvettes sylviennes. Avec la diminution rapide des habitats boisés méditerranéens en Espagne ou en Afrique du Nord, ils modifient désormais leur angle de migration, se déplaçant vers l'Est pour rechercher des escales de substitution. Certains spécialistes observent même que ces oiseaux essaient de contourner complètement les zones déboisées en suivant des escales plus urbanisées ou agricoles. Une adaptation forcée, mais risquée, car ces nouveaux paysages offrent souvent moins de nourriture et davantage de prédateurs.

Ces changements des routes migratoires traditionnelles ne sont pas sans conséquences : passages dans des régions inhabituelles, mortalité accrue, et surtout un épuisement physique sévère, notamment chez les migrateurs au long cours comme le martinet noir. On estime que certains oiseaux peuvent augmenter leur trajet aller-retour annuel jusqu'à 15 %, rien qu'en modifiant leur trajet initial. Une contrainte énorme quand il s'agit, à chaque kilomètre près, d'une question de survie.

Conséquences sur la reproduction et la survie des oiseaux migrateurs

Réduction du succès reproducteur

La déforestation provoque directement un stress physiologique chez les oiseaux migrateurs, affectant leur capacité à se reproduire efficacement. Des études montrent concrètement, par exemple chez le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), que les femelles pondent moins d'œufs dans les habitats fragmentés. Sur des zones déboisées d'Amérique Centrale, les populations d'oiseaux chanteurs migrateurs nord-américains comme la Grive des bois (Hylocichla mustelina) voient clairement chuter leur productivité reproductive. Moins d'arbres implique des nichoirs potentiels limités et une exposition accentuée à des prédateurs, genre ratons laveurs ou geais, qui naviguent facilement dans les paysages modifiés. Une expérience faite au Brésil a montré qu'après une perte massive d'arbres sur certains sites côtiers, les Tangaras migrateurs ont pondu jusqu'à 35 % d'œufs en moins sur plusieurs saisons. Et puis il y a aussi cette histoire de timing perturbé : quand les habitats sont dégradés, les oiseaux arrivent souvent déphasés par rapport aux pics d'abondance alimentaire nécessaires à leurs petits, ce qu'on appelle un décalage phénologique. Concrètement, les oisillons affamés arrivent après que les chenilles, leur repas principal, ont disparu ! Conséquence : croissance ralentie et mortalité juvénile accrue.

Effets sur le taux de survie des adultes et juvéniles

La déforestation fait sérieusement chuter la survie des oiseaux adultes et des jeunes, principalement parce qu'elle supprime leurs ressources essentielles. Moins de forêts veut dire bien souvent moins de nourriture facile d'accès (fruits, insectes, graines). Quand les oiseaux migrateurs arrivent épuisés d'un trajet de plusieurs milliers de kilomètres, manquer de nourriture, c'est un peu comme arriver à une aire de repos vide après avoir roulé toute une journée sans pause. Résultat : les adultes affaiblis deviennent des cibles bien plus faciles pour leurs prédateurs naturels (faucons, rex nocturnes, renards, chats errants), ce qui explique la hausse du taux de mortalité observée sur certaines routes migratoires majeures.

Chez les juvéniles, les conséquences sont encore plus marquées. Ces jeunes oiseaux en pleine croissance ont besoin d'apports nutritionnels réguliers et abondants pendant la migration. Une étude au Brésil, publiée en 2019, montre qu'après destruction d'une zone forestière importante, la survie des jeunes oiseaux migrateurs a baissé de près de 35 % par rapport aux années précédentes. C'est costaud comme effet, surtout quand on sait que ces jeunes oiseaux assurent le renouvellement des générations futures des populations migratrices.

Autre souci pointé par les scientifiques : l'augmentation des distances à parcourir pour contourner les zones déforestées. Ce surplus de trajets oblige les oiseaux à dépenser beaucoup plus d'énergie, ce qui se traduit par une vulnérabilité accrue. Concrètement, cela revient à leur demander de courir un marathon supplémentaire alors qu'ils sont déjà au bout du rouleau. Et chaque kilomètre additionnel se paie cher en termes de mortalité.

Conséquence supplémentaire qui passe souvent sous les radars : la perte d’habitat force aussi différentes espèces d'oiseaux, autrefois séparées géographiquement lors des escales migratoires, à se retrouver ensemble sur un même territoire réduit. Ça amplifie les risques que les maladies, virus ou parasites se transmettent beaucoup plus rapidement, diminuant ainsi davantage leur taux de survie global.

Espèces d’oiseaux migrateurs particulièrement touchées par la déforestation

Focus sur les espèces menacées et vulnérables

Certaines espèces migratrices paient clairement le prix fort face à la déforestation massive. C’est le cas par exemple de la Paruline du Canada (Cardellina canadensis), une jolie petite chanteuse discrète dépendante à presque 90 % des forêts tropicales humides pour passer l’hiver. En Amazonie, chaque année, ces oiseaux voient disparaître à vue d'œil leurs refuges saisonniers. On estime qu’environ 30 % de leurs habitats hivernaux ont été détruits au cours des 15 dernières années.

Dans le même genre mais à des milliers de kilomètres, l’Oriole de Baltimore (Icterus galbula), qui voyage entre l’Amérique du Nord et centrale, encaisse mal les coupes sévères dans les forêts tropicales sèches d'Amérique centrale. Depuis dix ans, près de 13 % de la population totale a disparu, un effet immédiat de la perte des lieux de halte.

Autre exemple frappant, la fameuse Grive à dos olive (Catharus ustulatus) qui chaque année parcourt environ 10 000 km entre ses sites de nidification nord-américains et ses quartiers d’hiver en Amérique du Sud. Un suivi montre que les forêts humides montagneuses d’Équateur ou du Pérou, où elle recharge ses batteries en cours de route, perdent à présent environ 250 hectares par jour. La disparition progressive de ces relais essentiels augmente considérablement leur mortalité annuelle.

Des espèces particulièrement emblématiques comme le Moucherolle vermillon (Pyrocephalus rubinus), très apprécié des observateurs d'oiseaux pour ses couleurs flamboyantes, souffrent aussi beaucoup. Au Mexique, quasiment 40 % de leurs zones forestières privilégiées pour s'alimenter et se reproduire ont été réduites par l'agriculture intensive ou l'élevage bovin ces vingt dernières années.

Ces oiseaux sont comme des indicateurs écologiques : leur déclin alerte sur toute la biodiversité qui disparaît quand on abat de plus en plus vite les arbres du monde entier.

Foire aux questions (FAQ)

Vous pouvez vous rapprocher des associations locales ornithologiques ou consulter des plateformes nationales comme la LPO en France qui recensent régulièrement les populations d'oiseaux et leur état de conservation par régions.

Oui, plusieurs technologies existent pour préserver ces corridors essentiels. La télédétection par satellites, le suivi GPS des oiseaux migrateurs et les systèmes d'alerte précoce pour la préservation des milieux sensibles permettent d'avoir un aperçu précis des itinéraires et de protéger ainsi ces secteurs clés.

En tant qu'individu, vous pouvez contribuer à limiter la déforestation de plusieurs manières : en choisissant des produits issus de filières écocertifiées, en réduisant votre consommation de viande ou de produits contenant de l'huile de palme non durable, ou encore en soutenant les ONG qui œuvrent à la reforestation et à la protection des forêts.

Les pays les plus touchés par la déforestation à grande échelle sont principalement situés en zone tropicale. Le Brésil, l'Indonésie, le Nigeria, la République Démocratique du Congo et l'Amazonie péruvienne font partie des régions où elle avance à un rythme particulièrement préoccupant.

La perte et fragmentation des habitats causées par la déforestation entraînent une diminution de la disponibilité des sites favorables à la nidification, à l'alimentation et au repos, réduisant ainsi le succès reproducteur des oiseaux migrateurs. Ces derniers font face à un stress accru, des ressources diminuées et un risque de prédation en hausse.

La reforestation est bénéfique à long terme, mais elle ne suffit pas toujours à compenser l'ensemble des impacts observés à court ou moyen terme. Un effort combiné de préservation des habitats existants, de réparation écologique et de création d'écosystèmes propices est nécessaire pour permettre aux populations d'oiseaux migrateurs de se remettre durablement.

Certaines espèces comme le Coucou migrateur oriental, certaines Grives musiciennes et le Gobemouche noir sont actuellement identifiées comme particulièrement affectées par les conséquences de la déforestation sur leurs routes migratoires et leurs habitats.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5