Introduction

Tu t'es déjà demandé pourquoi préserver la biodiversité est devenu un enjeu majeur, surtout en forêt ? Aujourd'hui, on sait que nos forêts abritent une grande partie des espèces végétales et animales, et qu'elles jouent un rôle essentiel pour garder notre planète en bonne santé. Mais attention, il ne suffit pas de planter des arbres n'importe comment pour bien faire.

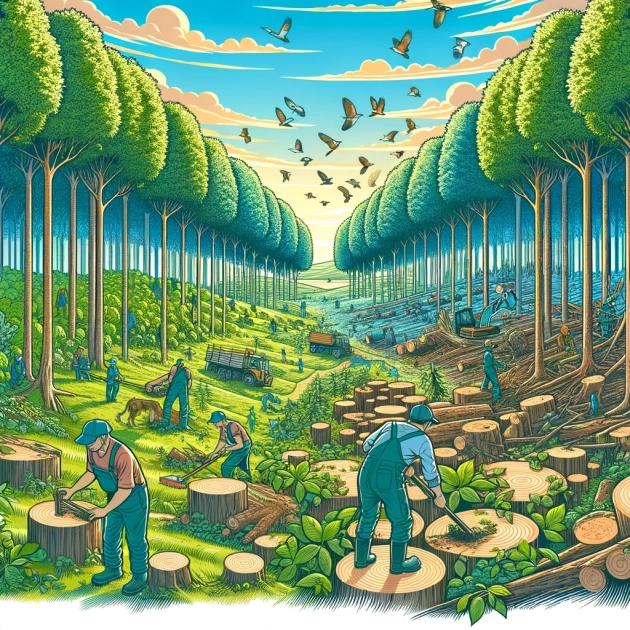

La réponse, c'est la sylviculture durable. Concrètement, il s'agit simplement d'exploiter les forêts intelligemment, en respectant les écosystèmes et les ressources naturelles. On coupe certains arbres, on en plante d'autres, mais toujours en veillant à l'équilibre global et à la diversité des espèces sur place.

Les pratiques traditionnelles de gestion forestière se contentaient souvent de créer des monocultures, c'est-à-dire des forêts composées d'une seule essence d'arbre. Problème : ces forêts sont souvent fragiles face aux maladies et aux changements climatiques, et elles n'offrent pas un habitat très accueillant pour la faune. La sylviculture durable fait exactement l'inverse : elle privilégie le mélange, les essences indigènes et le respect des cycles naturels pour protéger au maximum la biodiversité.

Mais comment faire exactement ? Quels principes appliquer sur le terrain, quels arbres choisir, quand couper, comment protéger la faune et la flore ? Bonne nouvelle, c'est précisément ce qu'on va détailler ici. Je t'expliquerai simplement les bonnes pratiques à adopter pour contribuer activement à préserver nos forêts et toute la richesse de vie qu'elles abritent. Allez, c'est parti.

50%

Réduction de la déforestation grâce à la sylviculture durable

80%

Augmentation de la biodiversité dans les forêts gérées de manière durable

200 millions d'hectares

Superficie totale des forêts certifiées FSC dans le monde

75%

Des espèces forestières européennes dépendent des forêts pour leur survie

Qu'est-ce que la sylviculture durable ?

Définition

La sylviculture durable, c'est une approche concrète de la gestion forestière, où l'on exploite les ressources tout en respectant le rythme naturel de la forêt. Le but n'est pas seulement économique mais surtout écologique. Ça implique d'utiliser intelligemment les ressources, pour que la forêt puisse se régénérer toute seule, sans aide artificielle à outrance. On conserve, par exemple, les vieux arbres, précieux pour les espèces qui y vivent, même s'ils n'ont pas de grande valeur marchande. Et on favorise le mélange des essences au lieu de planter de manière intensive une seule espèce, ce qui permet une meilleure résistance face aux maladies et aux aléas climatiques. Autre aspect concret : la sylviculture durable prend en compte tout l'environnement de la forêt, pas seulement les arbres—on inclut dans la gestion les cours d'eau, la faune sauvage et même la qualité du sol, pour maintenir l'équilibre global du milieu.

Importance de la sylviculture durable pour la biodiversité

Une forêt gérée durablement c'est un peu comme une ville bien conçue : une multitude d'espèces différentes peut y vivre confortablement sans se marcher dessus. Avec une sylviculture durable, on préserve des habitats variés comme les vieux arbres creux, essentielle niche pour les chauves-souris ou certains oiseaux comme le pic noir. Ça maintient un équilibre. Sachant qu'environ un quart des espèces forestières européennes dépendent directement du bois mort pour leur survie, laisser des troncs morts et des branches au sol, ça fait une grosse différence. Une forêt diversifiée, avec plein d'essences différentes, résiste aussi mieux aux maladies et aux ravageurs comme le scolyte. Résultat : moins besoin d'intervention chimique ou intensive pour maîtriser ces invasions. En pratique, ça signifie plus de place à la régénération naturelle, qui favorise les espèces endémiques locales, celles parfaitement adaptées aux conditions du coin. Et dernier point clé : une sylviculture pensée pour la biodiversité permet aux espèces de circuler librement grâce aux corridors écologiques et aux lisières naturelles. Les animaux et les plantes peuvent bouger, se reproduire, et adapter leurs territoires face aux changements climatiques. En clair, pratiquer la sylviculture durable, ce n'est pas juste protéger la forêt, c'est donner un sérieux coup de pouce à tout l'écosystème, des champignons microscopiques aux cerfs majestueux.

| Action | Objectif | Bénéfice pour la biodiversité |

|---|---|---|

| Planification de la récolte sélective | Préserver les arbres matures et les habitats | Maintien de la structure forestière et des espèces dépendantes |

| Conservation des arbres morts sur pied et du bois mort au sol | Offrir des habitats pour la faune et contribuer à la régénération des sols | Amélioration de la diversité des espèces d'insectes, d'oiseaux et de micro-organismes |

| Protection des cours d'eau et zones humides | Préserver la qualité de l'eau et les écosystèmes aquatiques | Protection des espèces aquatiques et des zones de reproduction de la faune |

| Utilisation d'essences d'arbres locales et diversifiées | Favoriser une forêt résiliente et adaptée au climat local | Renforcement de la résilience des écosystèmes face aux maladies et changements climatiques |

Les principaux enjeux liés à la biodiversité en forêt

Diminution des habitats naturels

Chaque année, dans le monde, environ 10 millions d'hectares de forêts disparaissent, principalement à cause de l'agriculture intensive, de l'urbanisation rapide ou des projets d'infrastructures comme les routes ou les barrages. Ça veut dire qu'une surface équivalente à la taille d'un pays comme le Portugal est rayée de la carte en forêt chaque année.

Quand ces habitats sont détruits ou fragmentés, ça complique énormément la capacité des espèces à se nourrir, se reproduire, ou même à simplement trouver refuge en cas de trouble. Un exemple concret en France : la disparition progressive des vieilles forêts feuillues – riches en arbres morts, en mousses et champignons – menace directement des espèces spécialisées comme le Pic noir ou la Chouette de Tengmalm, qui ne peuvent pas s'adapter facilement à d'autres environnements.

Cette fragmentation crée aussi ce qu'on appelle des "micro-habitats" isolés, où les populations d'espèces se retrouvent coincées dans de petits espaces. Du coup, ces populations sont davantage victimes de consanguinité, fragilisant leur survie à long terme.

Autre conséquence souvent oubliée : la microfaune du sol, formée de vers, bactéries et champignons, est également sévèrement affectée quand une forêt mature est convertie en plantation uniforme ou en espace agricole. Cette microfaune, pourtant invisible à l'œil nu, est essentielle pour recycler les matières organiques et maintenir la fertilité des sols à long terme.

Autant dire que réduire la disparition et la fragmentation des habitats naturels devrait être au cœur de nos stratégies si l'objectif est de préserver efficacement la biodiversité forestière.

Espèces menacées et vulnérables

Nos forêts françaises abritent environ 190 espèces végétales et animales officiellement classées sur la liste rouge nationale comme menacées ou vulnérables. Parmi elles, le Grand Tétras ou "coq de bruyère", est particulièrement sensible aux perturbations : chaque intervention trop intensive en forêt le dérange, limite sa reproduction et réduit fortement ses populations, déjà très affaiblies. Mêmes soucis pour le discret Pic noir, qui dépend de vieux arbres morts pour creuser ses cavités de nidification : retirer systématiquement le bois mort, c'est signer la disparition de son habitat.

On a souvent tendance à oublier certaines petites espèces moins visibles. Pourtant, on observe que certains insectes essentiels comme le Rosalie des Alpes, magnifique coléoptère bleu-ciel, disparaissent dès qu'on uniformise un peu trop les peuplements de hêtres anciens dont ils dépendent. Autre exemple concret : le Muron de Mougeot, une mousse devenue très rare, poussant uniquement dans des peuplements forestiers humides avec une ambiance stable à l'ombre dense.

C'est clair, chaque espèce qu'on perd fragilise tout le réseau trophique forestier et limite le bon fonctionnement écologique du milieu : les interactions sont hyper complexes et interdépendantes. Prendre concrètement en compte leurs types d'habitats et leurs besoins spécifiques, c'est vraiment indispensable pour conserver la richesse de nos forêts françaises.

Équilibre écologique des forêts

L'équilibre écologique des forêts se joue principalement dans les relations d'interdépendance entre le sol, les arbres, les plantes et les animaux. Un exemple parlant : la disparition ou même la diminution d'une espèce clé comme le pic noir peut complètement chambouler cet équilibre. Pourquoi ? Parce que ses cavités, creusées dans les vieux arbres, servent d'abri à tout un tas d'autres espèces : chauves-souris, chouettes ou insectes. Autre chose concrète à savoir : les champignons mycorhiziens, en symbiose avec les racines des arbres, facilitent énormément la circulation des nutriments et maintiennent ainsi une forêt en bonne santé. Sans eux, la productivité des forêts chute rapidement, et leur capacité à résister aux maladies aussi.

La matière organique en décomposition joue aussi un rôle primordial. Laisser sur place certains arbres morts ou couchés permet à une foule d'espèces de se nourrir et de se développer : coléoptères, champignons ou micro-organismes assurent alors le recyclage des éléments nutritifs dans le sol. Par exemple, en laissant ne serait-ce que 10 à 15 arbres morts par hectare, on peut multiplier par deux ou même trois la biodiversité d'insectes et de champignons dans une forêt.

Enfin, tous ces échanges et relations sont sensibles : une simple perturbation (incendie, exploitation intense, ou arrivée d'espèces invasives) peut rapidement causer des dégâts durables. Une étude menée en France par le Muséum national d'Histoire naturelle est sans appel : les forêts où l'on respecte rythmes naturels et habitats variés sont des milieux beaucoup plus robustes, capables de résister efficacement aux maladies ou sécheresses ponctuelles, tout en maintenant leur richesse en biodiversité sur le long terme.

100 à 300

espèces

Nombre d'espèces d'arbres dans des forêts modèles de sylviculture durable

Dates clés

-

1669

Ordonnance de Colbert sur les Eaux et Forêts, législation pionnière sur la gestion forestière durable en France.

-

1827

Création du Code forestier français pour organiser la gestion et la préservation des forêts.

-

1948

Création de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), organisme majeur dans la préservation de la biodiversité mondiale.

-

1992

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro : introduction officielle du concept de gestion durable des forêts à l'échelle internationale.

-

1993

Conférence ministérielle d'Helsinki : définition officielle des critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts européennes.

-

2000

Création du réseau européen Natura 2000, qui protège les habitats naturels et certaines espèces tout en permettant une gestion sylvicole durable.

-

2010

Déclaration d'Aichi sur la biodiversité : des objectifs internationaux ambitieux fixés pour préserver les écosystèmes forestiers à l'horizon 2020.

-

2021

Lancement officiel par l'ONU de la décennie pour la restauration des écosystèmes (2021 - 2030), avec une forte attention portée à la préservation des forêts au bénéfice de la biodiversité.

Les principes de la sylviculture durable

Régénération naturelle

Lorsqu'on parle de sylviculture durable, on recommande souvent la régénération naturelle. Ça consiste simplement à laisser les forêts se renouveler elles-mêmes, sans replanter volontairement. On laisse la forêt faire tout le boulot par semis naturel, rejet ou drageonnement (quand de nouveaux arbres poussent depuis les racines).

Ceux qui appliquent cette méthode s'appuient sur les arbres adultes déjà présents, qui produisent des graines adaptées aux conditions locales (type de sol, climat, parasites...). Résultat : des arbres plus résistants et un mélange d'espèces variées qui garantit un équilibre écologique et une meilleure résistance à divers aléas comme les maladies ou les ravageurs. En général, pour favoriser la bonne pousse des jeunes arbres, on pratique des coupes partielles très ciblées pour ouvrir un peu le couvert forestier et laisser passer la lumière. Un dosage subtil, quoi.

Ce qui est intéressant, c’est que cette approche limite fortement l'utilisation de machines lourdes pour planter, ce qui réduit le compactage du sol et préserve davantage l'humus, hyper important pour la biodiversité souterraine. Niveau économique, ça coûte moins cher qu'une plantation artificielle, vu qu'on économise l’achat de jeunes plants et les opérations de plantation.

Autre chose intéressante, des études indiquent que les forêts issues de régénération naturelle peuvent accueillir jusqu'à 30 % d'espèces végétales et animales supplémentaires par rapport à des plantations artificielles classiques.

Attention par contre : cette méthode nécessite un bon savoir-faire et de la patience, car la vitesse et la réussite de la régénération ne sont jamais garanties à 100 %. Ça demande une bonne connaissance des rythmes naturels locaux. Le mieux, c'est généralement de combiner la régénération naturelle et quelques interventions douces pour accompagner le processus quand il en a besoin.

Préservation des habitats naturels

Concrètement, préserver des habitats naturels en forêt passe souvent par des choix simples et précis. Laisser volontairement du bois mort (debout ou couché) permet d'offrir refuge et nourriture aux insectes, oiseaux et petits mammifères. Par exemple, le pique noir, gros pivert noir d'Europe, a besoin d'arbres morts pour creuser ses cavités-nids où s'installent ensuite d'autres espèces comme certaines chouettes. Conserver également des zones humides, comme les mares forestières ou les prairies marécageuses, est essentiel pour les amphibiens comme la salamandre tachetée, animal discret mais important indicateur écologique des milieux forestiers humides en bon état.

Installer des zones de tranquillité est aussi pertinent : il suffit de garder volontairement certaines zones sans aucune exploitation, offrant ainsi un refuge assuré à la faune plus sensible au dérangement humain. À titre d'exemple, même des parcelles sauvegardées de quelques hectares seulement peuvent rapidement devenir des îlots de biodiversité irremplaçables. Enfin, préserver les boisements anciens est un geste simple mais important, car ces forêts matures accueillent plus d'espèces rares que les forêts jeunes ou récemment plantées.

Mélanges d'essences et diversité des peuplements

Opter pour différentes essences dans une même parcelle est super efficace pour booster la biodiversité. Déjà, parce que chaque type d'arbre offre à manger ou abrite des bestioles spécifiques. Quand tu mélanges essences feuillues comme le chêne sessile, le hêtre ou l'érable avec des conifères locaux genre sapin pectiné ou pin sylvestre, t'obtiens une forêt nettement plus résistante aux maladies. Par exemple, les plantations de pins purs se font facilement ravager par les attaques de chenilles processionnaires, alors qu'ajouter quelques bouleaux bien répartis permet de freiner ces invasions.

Des forêts mélangées captent aussi plus efficacement le carbone : environ 25% de CO₂ supplémentaire stocké sur une trentaine d'années par rapport à une monoculture classique. Niveau sol, c'est idem : les racines variées permettent une meilleure circulation d'eau, limitent l'érosion du sol et favorisent un max d'organismes souterrains bénéfiques (genre champignons symbiotiques, vers de terre). Bref, miser sur la diversité en sylviculture, c'est pas juste joli, c'est carrément futé pour la planète et ton portefeuille à long terme.

Respect des cycles naturels

Les forêts possèdent leurs propres rythmes, avec des périodes précises de croissance, floraison, fructification ou repos végétatif. Laisser au sol des branches mortes ou des arbres tombés favorise naturellement des habitats pour les insectes, champignons et microorganismes essentiels à la décomposition. Cette matière organique morte représente jusqu'à 30 % de la biodiversité totale des forêts tempérées européennes, un réservoir précieux souvent sous-estimé. Préserver ces éléments, c'est aussi assurer le cycle du carbone, puisque le bois mort stocke près de 15 à 25 % du carbone forestier. Éviter les interventions lourdes durant les périodes de reproduction ou de nidification des espèces locales permet aussi de protéger les populations animales. Pareil pour les sols : bannir les travaux forestiers en période très humide diminue nettement les risques d'érosion et le tassement des sols. Laisser aussi certains espaces vieillir naturellement, sans exploitation, crée des niches écologiques uniques, attirant une faune et une flore particulières qui dépendent spécifiquement de ces conditions. C'est ce qu'on appelle les "îlots de sénescence", des zones volontairement mises en libre évolution, occupant typiquement autour de 3 à 5 % de la surface forestière. Ces mesures simples, respectueuses du tempo naturel, rendent la forêt beaucoup plus résiliente et riche, sans nécessiter de gros investissements technologiques ou financiers.

Le saviez-vous ?

Une forêt mixte composée de plusieurs essences présente souvent une meilleure résistance aux maladies, aux changements climatiques et aux invasions de parasites que les peuplements monospécifiques.

Préserver ou recréer des corridors écologiques entre les massifs forestiers permet aux espèces animales de circuler librement, favorisant ainsi la diversité génétique et la résilience de la biodiversité.

Certains arbres morts ou vieillissants, appelés 'arbres-habitats', jouent un rôle essentiel en abritant près du quart des espèces forestières dépendantes (insectes, oiseaux, petits mammifères). Il est souvent conseillé d'en conserver quelques-uns lors des coupes.

Une forêt gérée selon les principes de sylviculture durable peut accueillir jusqu'à 60 % d'espèces végétales et animales en plus par rapport à une forêt exploitée intensivement en monoculture.

Les bonnes pratiques sylvicoles pour préserver la biodiversité

Choix des essences à planter

Essences locales et indigènes

Planter des arbres locaux, issus de graines récoltées dans la même région, est un choix malin. Par exemple, en France, le chêne sessile (Quercus petraea), le hêtre commun (Fagus sylvatica), ou encore le sapin pectiné (Abies alba) sont toutes des essences indigènes adaptées à nos sols, climat et faune locale. Pourquoi ça compte ? Parce que ces arbres sont déjà parfaitement rodés aux petits coups de froid hivernaux comme aux sécheresses estivales : ils nécessitent moins d'eau et aucun traitement chimique développé. Avec eux, pas besoin d'engrais ni de pesticides : ils se débrouillent tout seuls et facilitent l'établissement naturel d'une végétation spontanée autour d'eux (fleurs sauvages, fougères, champignons). C'est clairement la façon la plus simple de booster la biodiversité locale. Autre bonus : la faune indigène y retrouve spontanément habitat, nourriture et refuge, ce qui favorise directement les insectes, oiseaux et petits mammifères de nos forêts. Pratiquement, ce que tu peux faire dès demain en tant que gestionnaire forestier, c'est de t'associer à un réseau local comme "Végétal local", label reconnu en France, pour t'approvisionner en jeunes plants d'origine garantie. Tu peux aussi collecter ou acheter des graines certifiées d'origine régionale afin d'assurer la traçabilité et préserver le patrimoine génétique forestier local.

Éviter les monocultures

Les monocultures, c'est quand on plante une même espèce d'arbres sur de grandes parcelles. Ça semble pratique, mais ça flingue vite l'équilibre de la forêt. Typiquement, une plantation de pins Douglas ou d'épicéas sur des kilomètres carrés crée une forêt monotone : très peu d'insectes, d'oiseaux et de mammifères y trouvent leur place, faute de diversité alimentaire et d'abris adaptés. Ça fragilise aussi sérieusement l'écosystème. Une seule attaque de parasite comme le scolyte peut ravager toute la plantation en quelques semaines.

Planter différentes essences d'arbres ensemble ou introduire des feuillus dans les plantations de résineux limite ce risque, crée des habitats variés et stimule une biodiversité riche. Exemple concret : mélanger le chêne sessile avec le hêtre ou le charme améliore la fertilité du sol et permet à un plus grand nombre d'espèces animales et végétales d'y vivre durablement.

Si la parcelle est déjà en monoculture, il n'est jamais trop tard pour réagir : retirer progressivement certains arbres et introduire régulièrement des essences complémentaires, permettra une transition en douceur vers un peuplement plus diversifié.

Gestion des coupes

Coupes sélectives

La logique est simple : on ne coupe pas tout, mais seulement certains arbres précis en fonction de leur âge, de leur état, ou de l'objectif recherché—bois d'œuvre de qualité, conservation d'habitats ou régénération de certaines essences. Par exemple, laisser volontairement debout quelques vieux arbres morts ou mourants (appelés arbres-habitats) offre un refuge à plein d’espèces d’oiseaux ou d’insectes xylophages comme les pics ou les chauves-souris.

Pour une gestion intelligente de la biodiversité, privilégie des interventions en douceur, espacées dans le temps et ciblées sur des zones précises plutôt qu’une exploitation mécanique systématique. Visuellement, des prélèvements répartis avec soin imitent les perturbations naturelles et favorisent une régénération spontanée plus vigoureuse.

Un bon repère concret : ne retire pas plus de 20 à 30 % du volume global en une seule coupe. Ça suffit largement à régénérer ta parcelle sans perturber brutalement tout l'écosystème forestier.

Rotation des parcelles

En pratique, il s'agit simplement d'éviter d'exploiter toujours les mêmes parcelles. Plutôt que d'effectuer une coupe généralisée qui perturberait durablement le milieu, on divise la forêt en secteurs. Certains secteurs sont mis en repos plusieurs années, voire décennies selon l'essence. Ça préserve des habitats variés à différentes étapes d'évolution (jeunes pousses, arbres matures, vieux bois). Ça permet aux espèces animales et végétales de migrer tranquillement d'un secteur à l'autre sans trop de stress.

Exemple concret chez nous : en sylviculture durable dans la région du Morvan, les forestiers appliquent souvent des cycles de 10 à 20 ans selon la dynamique de croissance locale. Des parcelles coupées par rotations espacées assurent le maintien d’une mosaïque d'écosystèmes diversifiés, très favorables à la présence de nombreuses espèces comme la chouette chevêche ou le pic noir. Ils mettent généralement en place un calendrier précis indiquant clairement quelle parcelle est exploitée, mise en régénération ou laissée complètement au repos pendant une certaine période. C'est concret, simple et super efficace pour maintenir le potentiel biologique des sols tout en assurant une production durable de bois. L'avantage est qu'on limite aussi les risques de maladies ou parasites, souvent favorisés par l'immobilisme. En alternant les parcelles, tu multiplies donc les bénéfices : préserver la biodiversité, maintenir la fertilité du sol et assurer une bonne productivité à long terme.

Protection de la faune et de la flore

Maintien des habitats spécifiques

Conserver les arbres morts sur pied ou tombés, c’est essentiel : ça offre un habitat à de nombreuses espèces d’insectes, de champignons, d’oiseaux (comme le pic noir qui niche dans les troncs morts) ou encore de petits mammifères. Penser aussi à préserver les zones humides ou marécageuses dans la forêt, qui abritent des espèces particulières comme la salamandre tachetée ou des libellules rares. Il est aussi judicieux de créer des îlots de vieux bois, c’est-à-dire des petites zones volontairement laissées en libre évolution, sans exploitation : des espèces sensibles, comme certains lichens ou coléoptères, adorent ces refuges préservés. Enfin, éviter de perturber certains habitats spécifiques tels que les ripisylves (zones boisées le long des rivières) est important, car elles protègent les berges de l’érosion, filtrent l'eau naturellement et servent de couloirs migratoires précieux pour les animaux.

Gestion des espèces invasives

Les espèces invasives en forêt, c'est comme les invités non désirés. Elles se faufilent vite, prennent toute la place et finissent par étouffer les habitants d'origine. Le truc numéro un, c'est de les repérer tôt : rien de mieux qu'une surveillance régulière de tes parcelles à risques. Exemple typique, le Robinier faux-acacia pousse vite et envahit les espaces naturels en éliminant les autres essences locales. Si tu le repères tôt, arrache les jeunes pousses à la main ou avec un petit équipement mécanique pour éviter qu'il s'établisse durablement.

Si l'invasion est déjà plus sérieuse (comme avec la Renouée du Japon, une plante coriace qui adore coloniser les bords des chemins forestiers), il te faudra intervenir en profondeur : fauchage répété pour affaiblir la plante ou déterrer complètement les rhizomes en prenant soin de ne pas laisser traîner de débris sur place, sinon ça repart de plus belle.

Plutôt que de sortir directement les gros produits chimiques qui font du mal aux espèces indigènes, essaie toujours d'abord les méthodes douces : lutte biologique, couverture par bâche occultante ou encore plantation d'espèces locales concurrentes pour bloquer leur progression. Dans pas mal de cas, jouer sur la concurrence végétale, en implantant stratégiquement des arbustes denses ou une végétation couvre-sol (comme la potentille rampante ou des graminées locales), peut rendre la vie plus dure aux invasives et limiter leur propagation sans passer par des solutions extrêmes.

Et pense à bien former les équipes sur le terrain pour reconnaître ces espèces invasives dès leur apparition : plus vite elles seront repérées, plus efficace sera ta gestion.

Création de corridors écologiques

L'idée c'est assez simple en pratique : connecter des parcelles forestières isolées en aménageant des corridors écologiques, que ce soit par des haies, des bandes boisées ou des espaces naturels protégés. Un très bon exemple en France, c'est la trame verte et bleue, qui pousse franchement dans cette direction. Concrètement, pour créer un corridor, il faut identifier où passent déjà naturellement les animaux (en suivant leurs traces ou grâce aux pièges photographiques), puis protéger et maintenir ces chemins en réduisant au minimum les obstacles humains, comme routes ou clôtures.

On peut faciliter le passage des animaux avec quelques aménagements pratiques, comme des ponts végétalisés ou des tunnels sous les routes (ça marche bien pour les amphibiens ou petits mammifères). Autre astuce sympa : recréer progressivement une végétation adaptée le long des corridors en plantant spécifiquement des essences locales appréciées par la faune sauvage (comme le noisetier pour certains écureuils ou oiseaux). Sans oublier les mares ou petits points d'eau pour offrir des haltes vitales à la faune.

Une étude menée dans la Forêt de Rambouillet montre d'ailleurs que ces corridors augmentent de façon très nette la mobilité et les capacités de reproduction de nombreuses espèces, comme la martre, le pic noir ou certains amphibiens rares. Bref, ça aide vraiment à recréer du lien entre les espèces et à préserver leur diversité.

30%

Augmentation de la biodiversité dans les forêts de production gérées de manière durable par rapport aux forêts non gérées

2 millions nombre d'hectares

Superficie des forêts restaurées par des projets de sylviculture durable en Amérique latine

85%

Augmentation de la présence d'espèces animales dans les forêts gérées de manière durable par rapport aux forêts non gérées

20 milliards dollars

Revenus annuels générés par la sylviculture durable dans le monde

15 %

Réduction des émissions de CO2 grâce à la sylviculture durable

| Pratique | Objectif | Bénéfice pour la biodiversité |

|---|---|---|

| Établir des réserves biologiques | Conserver des zones exemptes de coupe | Protection d'habitats naturels et des espèces qui y vivent |

| Gestion de la mosaïque forestière | Varier les âges et les types de peuplements | Amélioration de la diversité structurelle et spécifique de la forêt |

| Limitation des coupes rases | Diminuer l'impact sur l'écosystème | Réduction de la perturbation de la faune et maintien de la continuité écologique |

Les avantages environnementaux de la sylviculture durable

Impact positif sur la biodiversité

Une forêt gérée selon les principes de la sylviculture durable présente une vraie documentation d'espèces animales et végétales que d'autres méthodes n'offrent pas. Par exemple, conserver des vieux arbres morts debout et au sol, c'est tout bête, mais ça crée des conditions parfaites pour les champignons, les insectes et même certains oiseaux comme les pics. Laisser certaines zones forestières intactes permet de sauvegarder des espèces très précises, comme le Lucane cerf-volant ou la Rosalie des Alpes, qui ont besoin de bois mort pour vivre et se reproduire.

Les coupes sélectives, quand elles sont bien faites, donnent un gros coup de pouce à la diversité. Au lieu de supprimer complètement des surfaces entières et perturber d'un coup l'équilibre, on laisse des zones moins perturbées où des essences variées peuvent naturellement prospérer. Ça maintient un couvert végétal plus ancien qui profite à des espèces sensibles, comme certains bryophytes (hé oui, ces petites mousses hyper fragiles) ou des oiseaux nicheurs spécifiques.

Les peuplements mixtes (où l'on mélange différentes essences telles que chênes, hêtres, sapins) sont un super plan pour la biodiversité. Ils servent de refuge à un grand nombre d'insectes et de mammifères qui apprécient la variété des habitats. Exemple concret : les chauves-souris adorent ce type d'environnement varié pour s'abriter, trouver de la nourriture et se reproduire.

Et petite info bonus : une forêt gérée durablement abrite en moyenne près de 30 % d'espèces en plus par rapport à une monoculture intensive. Pas si mal, non ?

Conservation des sols et gestion des ressources en eau

Protéger les sols forestiers, c'est essentiel pour maintenir leur fertilité : plus le sol est riche, plus il abrite une biodiversité souterraine dense (vers, champignons et bactéries), autant d'organismes cruciaux à la bonne santé des arbres. Quand la sylviculture durable est appliquée, les sols absorbent mieux les eaux de pluie grâce au tapis végétal laissé en place, ce qui évite lessivage des nutriments et érosion. Typiquement, un sol forestier sain infiltre jusqu'à 90% des précipitations, limitant le ruissellement qui pourrait autrement accélérer l'érosion ou provoquer des inondations en aval.

Garder un couvert végétal varié permet aussi une bien meilleure rétention d'eau : les racines d'arbres diversifiés et d'espèces variées stabilisent efficacement les sols. Par exemple, dans les forêts mixtes, la profondeur et diversité racinaires combinées empêchent les glissements de terrain et participent à recharger naturellement les nappes phréatiques.

À l'inverse, une gestion forestière trop intensive avec beaucoup de coupes à blanc ou plantations en monoculture peut sévèrement dégrader les sols et diminuer significativement leur capacité à stocker l'eau. Résultat : des sols compactés et appauvris, incapables de soutenir une végétation dense ni de stocker les eaux pluviales.

Planter avec réflexion, couper sélectivement, maintenir des bandes boisées le long des cours d'eau (bandes riveraines)—ces choix-là peuvent faire toute la différence sur le terrain. Ces bandes riveraines jouent le rôle de filtres naturels, limitant l'arrivée dans les cours d'eau de polluants, nutriments en excès ou sédiments issus de l'exploitation forestière.

Contribution à la réduction des émissions de CO2

Une forêt en bonne santé, ça n'est pas juste joli à regarder : c'est une vraie "pompe à CO2". Concrètement, en France, un hectare forestier peut capter entre 10 et 20 tonnes de CO2 par an. Pas mal, non ? Quand tu pratiques une sylviculture durable, tu maintiens cette capacité intacte, voire tu l'améliores. Choisir des essences variées, indigènes, et gérer raisonnablement les coupes permet aux arbres de pousser efficacement et donc de stocker davantage de carbone. Par exemple, les forêts mixtes diversifiées stockent souvent jusqu'à 20 à 30 % de carbone en plus que les plantations monoculturelles, moins résilientes aux perturbations. Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle essentiel des sols forestiers : un sol sain bien couvert par une végétation diversifiée est capable d'emmagasiner significativement plus de carbone sur le long terme. Ça compte aussi beaucoup sur l'impact climatique global. Laisser sur place certains bois morts au lieu de tout ramasser favorise l'activité biologique intense du sol, et donc amplifie son rôle de stockage du carbone. En Allemagne, par exemple, on estime que les bois morts représentent près de 6 à 8 % du carbone total stocké dans les forêts. Résultat, préserver biodiversité et pratiquer une sylviculture durable, c'est un coup double : plus d'espèces préservées et moins d'émissions de gaz à effet de serre, bingo.

Les défis de la sylviculture durable

Si pratiquer une sylviculture durable paraît évident sur le papier, en réalité, ça pose pas mal de soucis. Pour commencer, l’un des grands défis, c’est d’arriver à concilier rentabilité économique et respect de la nature. Les propriétaires forestiers veulent évidemment obtenir un rendement, mais privilégier la biodiversité peut parfois réduire les bénéfices immédiats.

Vient ensuite le casse-tête de la gestion sur le long terme. Tu ne prends pas juste une décision pour demain, mais pour des décennies. Prévoir comment les forêts vont évoluer avec le changement climatique, l'apparition de parasites ou les épisodes extrêmes de sécheresse, c’est compliqué. Les conditions changent rapidement, et gérer une forêt durable, c’est anticiper sans cesse.

Autre difficulté : sensibiliser et mobiliser tous les acteurs impliqués. Ça va des propriétaires privés et gestionnaires forestiers aux autorités publiques et citoyens locaux. Chacun a son avis, ses intérêts, et c’est pas toujours évident de mettre tout le monde d’accord.

Enfin, il faut compter aussi avec la question des moyens techniques et financiers. Mettre en place une sylviculture durable demande du temps, des connaissances spécialisées et souvent des investissements supplémentaires. Autrement dit, c’est une approche ambitieuse, et tout le monde n’a pas encore accès aux ressources nécessaires pour s’y engager sérieusement.

Foire aux questions (FAQ)

Une gestion durable des forêts permet de stocker efficacement du carbone, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en conservant des écosystèmes sains capables de mieux résister aux impacts du changement climatique.

Privilégiez les essences locales et indigènes, adaptées au climat et aux sols de votre région, tout en diversifiant les espèces pour favoriser la résilience biologique et écologique.

Oui, les monocultures limitent fortement la diversité d'habitats disponibles et créent un écosystème vulnérable aux maladies et aux invasions d'espèces, réduisant ainsi la biodiversité.

La sylviculture durable prend en compte à long terme les impacts écologiques, sociaux et économiques en préservant la biodiversité, tandis que les méthodes traditionnelles privilégient souvent la productivité et les rendements immédiats, possiblement au détriment de l'environnement.

Les vieux arbres et le bois mort abritent une biodiversité exceptionnelle (insectes, lichens, champignons...) et offrent refuge et alimentation à de nombreuses espèces sauvages. Leur préservation est essentielle pour maintenir l'équilibre écologique.

Parmi les bonnes pratiques figurent les coupes sélectives, les rotations espacées des parcelles et le maintien de couvert végétal au sol afin d'éviter son appauvrissement, l'érosion et la perte de fertilité naturelle.

La gestion des espèces invasives implique leur identification précoce, une élimination ou un contrôle rigoureux, ainsi que la restauration écologique par replantation d'espèces indigènes adaptées pour limiter leur propagation.

À moyen et long terme, une sylviculture durable garantit des revenus réguliers et stables grâce à la diversité, tout en limitant les coûts liés aux traitements phytosanitaires ou aux dégradations écologiques associées à une exploitation intensive.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)

Quizz

Question 1/5