Introduction

Les déchets organiques, franchement, c'est exactement le genre de trucs auxquels on ne pense pas forcément tous les jours. Pourtant, on en génère tous, tout le temps, que ce soit en préparant un repas, en jardinant, ou simplement en mangeant une pomme. Rien qu'en France, chaque habitant en produit environ 85 kg par an. Ça fait un joli tas, hein ?

Le hic, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de ces déchets finit incinérée ou enfouie sous terre, ce qui n'est pas top pour la planète. Pourquoi ? Parce qu'en se décomposant sans oxygène, ces déchets rejettent des tonnes de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO₂. Résultat : au lieu d’être utile, cette matière organique devient un vrai problème écologique.

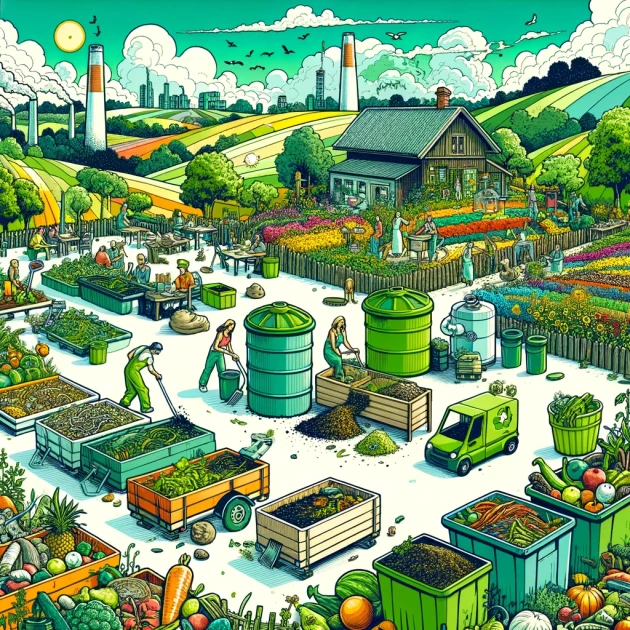

Pourtant, ce qui semble être simplement des restes de salade ou des épluchures pourrait devenir une vraie richesse environnementale. Des solutions innovantes comme le compostage domestique, la méthanisation ou encore la pyrolyse permettent de transformer ces déchets en ressources hyper utiles : engrais naturel, énergie renouvelable ou fertilisant pour restaurer les sols privés de vie.

L’intérêt derrière tout ça ? D'abord, on réduit fortement notre impact environnemental en limitant les gaz à effet de serre et la pollution des sols ou des nappes phréatiques. Ensuite, on participe concrètement à une véritable économie circulaire, où plus rien ne se perd : chaque déchet devient ressource utile.

Bref, miser sur ces solutions innovantes, c'est se donner les moyens de passer d'une logique de gaspillage à une logique de valorisation. Ce qui semblait destiné à finir à la poubelle pourrait devenir un atout majeur pour notre environnement et notre société, et franchement, ce serait dommage de s'en priver, non ?

10 millions de tonnes

Quantité de déchets organiques produits chaque année en France.

55 %

Taux de valorisation actuel des déchets organiques en France.

4 millions

Nombre de foyers français pratiquant le compostage domestique.

400 kg par habitant

Quantité de déchets organiques produits par an dans les pays développés.

Comprendre les déchets organiques

Définition et classification des déchets organiques

Les déchets organiques regroupent tout ce qui provient de matière vivante, animale ou végétale. On parle concrètement des épluchures de légumes, des restes alimentaires, du marc de café, mais aussi des déchets verts comme les tailles de haies, les feuilles mortes ou encore les tontes de gazon. Mais attention, il y a aussi des déchets moins évidents : le papier et le carton souillés ou encore les boues issues des stations d'épuration municipales font aussi partie de la famille des déchets organiques.

Ces déchets peuvent être classés en deux catégories principales : les déchets organiques ménagers et assimilés, produits par les particuliers, restaurants ou commerces alimentaires, et les déchets organiques industriels, venant principalement de l'agriculture, des abattoirs ou des industries agroalimentaires.

Petite subtilité intéressante, les déchets organiques n'ont pas tous le même potentiel de valorisation. Certains, très riches en matière fermentescible, comme les restes alimentaires ou les déchets d'abattoirs, vont facilement produire du biogaz par méthanisation. D'autres, très carbonés comme les branches ou les copeaux de bois, conviendront mieux au compostage ou à la pyrolyse pour produire du biochar, un amendement écologique très efficace.

Les professionnels utilisent souvent des termes techniques comme putrescibles, c'est-à-dire facilement décomposables, ou au contraire ligneux, lorsqu'ils sont plus résistants et plus lents à se dégrader. Cette classification aide pas mal à choisir la méthode de valorisation la plus adaptée à chaque type de déchet.

Origines des déchets organiques

Les déchets organiques, c'est pas seulement les épluchures de pommes ou de patates que tu jettes à la poubelle. Une grosse partie provient aussi des restaurants et cantines, qui génèrent chaque année en France près de 900 000 tonnes de restes alimentaires, simplement parce que les portions sont trop grosses ou parce qu'ils préparent en excès sans bien anticiper la consommation. Idem pour les supermarchés et les marchés locaux, où fruits, légumes ou laitages invendus s'empilent vite dans les bennes.

Tu as aussi les résidus agricoles : par exemple, environ 30 à 40% des récoltes ne quittent jamais les champs, parce qu'elles ne répondent pas aux critères esthétiques ou qualitatifs du marché.

Tu savais que les déchets verts de ton jardin, comme les branches coupées et les tontes de pelouse, représentent à eux seuls près de 20% des déchets des ménages en France ? Et ça tourne au ralenti : c'est dommage parce que ces déchets verts peuvent facilement nourrir ton jardin !

N'oublions pas l'industrie alimentaire : restes de transformation des aliments, coproduits animaux, marc de café... tout ça finit souvent en déchets. Rien qu'en France, l'industrie agroalimentaire génère chaque année plus de 3 millions de tonnes de déchets organiques.

Enfin, il y a les boues issues des stations d'épuration, pas très fun à première vue, mais sacré pactole potentiel de matières organiques qu'on pourrait mieux valoriser. On parle quand même d'environ 1 million de tonnes sèches produites par an en France. Pas rien.

| Déchet organique | Processus de valorisation | Bénéfices environnementaux | Exemple |

|---|---|---|---|

| Épluchures de fruits et légumes | Compostage | Production d'engrais naturel | Un composteur domestique |

| Boues d'épuration | Méthanisation | Réduction des émissions de gaz à effet de serre | Une installation de méthanisation agricole |

| Résidus de biomasse | Pyrolyse | Production de biocharbon et d'énergie renouvelable | Une usine de pyrolyse de biomasse |

Les enjeux des déchets organiques

Impact environnemental

Émissions de gaz à effet de serre

Quand les déchets organiques finissent dans une décharge classique, ils produisent du méthane en se décomposant sans oxygène, un gaz ultra puissant pour le climat—près de 28 fois plus impactant que le CO₂ sur un siècle. Un seul kilo de déchets alimentaires mal géré génère environ 400 grammes équivalent CO₂ sous forme de méthane lorsqu'il pourrit en anaérobie dans une décharge. C'est énorme quand on pense aux millions de tonnes jetées chaque année. Au contraire, bien valorisés (par compostage ou méthanisation contrôlée), ces mêmes déchets émettent très peu de méthane et peuvent même remplacer des engrais chimiques, réduisant encore davantage l'impact global. Par exemple, utiliser une tonne de déchets alimentaires en méthanisation peut produire jusqu'à 150 à 200 m³ de biogaz directement exploitables comme carburant ou en production d'énergie renouvelable. Ce choix tout simple permettrait d'éviter chaque année en France l'équivalent carbone lié à plusieurs centaines de milliers de voitures. Un sacré levier pour agir concrètement sur notre empreinte carbone.

Pollution des sols et des eaux

Lorsqu'on abandonne des déchets organiques sans les valoriser, c'est toute une ribambelle de polluants qui débarquent discrètement dans les sols et les eaux. Les jus issus des déchets alimentaires en décomposition, appelés lixiviats, sont particulièrement redoutables : ils contiennent des nitrates, phosphates, métaux lourds, et même parfois des micro-organismes pathogènes. Un exemple marquant ? Le lixiviat produit par une tonne de restes alimentaires peut polluer autant d'eau que 100 m³ d'eaux usées domestiques ! Quand ces liquides s'infiltrent profondément, ils peuvent contaminer durablement les nappes phréatiques.

Pour les sols, c'est pas mieux : la stagnation de déchets organiques non valorisés entraîne souvent une perturbation du pH et un déséquilibre des bactéries du sol. Résultat : les terres deviennent moins fertiles, les plantes galèrent à pousser, et même la vie souterraine (vers de terre et compagnie) en pâtit sérieusement.

Une piste concrète ? Installe des bacs de récupération avec grille filtrante, chez toi ou dans ton quartier, pour capturer ces jus avant qu'ils atteignent le sol, puis redirige-les vers une valorisation via compostage. Au niveau collectif, renforcer la collecte séparée des déchets organiques, avec un ramassage fréquent, réduit drastiquement ces risques de pollution indirecte.

Gestion actuelle des déchets organiques

Limites des méthodes classiques de traitement

Les traitements classiques, genre incinération ou enfouissement, ont leurs limites hyper concrètes.

Déjà, l'incinération, ça brûle peut-être vite et bien, mais ça balance dans l'air un bon paquet de gaz polluants, comme des dioxines hyper toxiques ou des métaux lourds. Même en filtrant, impossible d'éviter complètement ces émissions pas très glorieuses.

Ensuite, l'enfouissement c’est pas la panacée non plus : ça bouffe de l’espace à fond et produit du méthane, un gaz à effet de serre 28 fois pire que le CO2. Puis, niveau pollution des sols et des eaux souterraines, on a fait mieux. Exemple concret : en France, certaines anciennes décharges, comme la décharge de Montchanin, présentent toujours de gros problèmes de pollution des sols, des années après leur fermeture.

Et puis, traiter les déchets comme ça, c’est gâcher un max de ressources exploitables, comme l'énergie ou les nutriments naturellement présents dedans. D'ailleurs, chaque année rien qu'en France, près de 10 millions de tonnes de biodéchets sont encore incinérées ou enfouies, alors qu'elles pourraient être valorisées autrement pour créer du compost ou du biogaz.

Enfin, toutes ces méthodes classiques plombent le portefeuille des collectivités : entre les coûts de gestion, le transport vers des centres souvent éloignés et l’entretien des installations, la facture peut vite grimper pour le contribuable. Pas très malin, finalement, quand on voit qu’il existe des solutions plus efficaces et durables.

Coûts économiques et sociaux

Les méthodes classiques comme l'incinération ou l'enfouissement coûtent souvent très cher aux collectivités. Par exemple, en France, le traitement par incinérateur tourne autour de 90 à 140 € la tonne, et les frais d'enfouissement atteignent facilement jusqu'à 80 € la tonne. Et ça, c'est sans compter la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui augmente année après année pour pousser à recycler davantage.

Au niveau social, gérer les déchets de façon classique a aussi un coût humain : nuisances olfactives près des installations, bruit, circulation accrue des poids-lourds, sans oublier les tensions locales que ce genre de projets génère souvent (y a qu'à voir le nombre d’associations citoyennes qui se montent contre les décharges ou incinérateurs). En région parisienne ou dans les grandes métropoles régionales, chaque nouveau projet entraîne régulièrement débats et conflits locaux soutenus.

À l'inverse, investir dans la valorisation intelligente permet de réduire nettement ces coûts sur le long terme, avec en bonus un climat social beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, des municipalités pionnières comme Roubaix ou Besançon ont déjà réussi à diminuer leurs coûts de traitement et apaiser les relations avec leurs habitants grâce à des campagnes de compostage collectif ou individuel bien pensées.

60%

Pourcentage des déchets organiques qui pourraient être valorisés en compost ou méthanisation.

Dates clés

-

1905

Création à Londres des premières installations industrielles de méthanisation des boues d'épuration, étape pionnière vers la valorisation énergétique des déchets organiques.

-

1972

Première conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm, sensibilisant à l'importance de mieux gérer et valoriser les déchets organiques pour préserver l'environnement.

-

1986

Mise en service en France de la première usine industrielle de compostage à grande échelle pour les déchets organiques municipaux.

-

1997

Signature du protocole de Kyoto engageant ses signataires à réduire les gaz à effet de serre, encourageant indirectement la valorisation des déchets organiques pour atteindre ces objectifs.

-

2006

Développement à grande échelle du lombricompostage avec l'apparition de la première entreprise spécialisée en France pour promouvoir cette alternative écologique auprès du grand public.

-

2015

Accord de Paris sur le climat, renforçant l'attention internationale vers des pratiques innovantes telles que la méthanisation et la pyrolyse pour une gestion plus durable des déchets organiques.

-

2018

Lancement à l'échelle européenne du 'Paquet Économie Circulaire', promouvant activement le compostage et la méthanisation comme solutions essentielles pour atteindre les objectifs de réduction des déchets et de valorisation des ressources.

Les solutions innovantes de valorisation

Le compostage

Compostage domestique et communautaire

Tu peux composter tes déchets organiques chez toi facilement, même sans jardin. Un simple bac sur balcon équipé de vers de compost (lombricomposteur) suffit pour réduire jusqu'à 30 % de tes déchets ménagers. Le lombricompostage, en plus d'éviter les odeurs, produit un engrais ultra riche, parfait pour ton potager ou tes plantes d'intérieur.

En ville, le compostage collectif se développe dans les quartiers, avec souvent des composteurs partagés mis à disposition par les collectivités ou associations. À Paris, par exemple, l'association "Compost à Paris" accompagne plus de 300 sites de compostage collectif, regroupant habitants et commerçants pour valoriser leurs déchets. À Grenoble, plus de 1 000 foyers participent déjà, avec des résultats concrets : moins d'encombrement dans les poubelles et une économie allant jusqu'à 50 euros par résident par an en taxes d'ordures ménagères.

Petites astuces pratiques pour réussir ton compost : mélange régulièrement, équilibre bien les déchets verts humides (épluchures, marc de café) avec les déchets bruns secs (feuilles mortes, cartons broyés), et évite absolument les restes de viande ou poisson pour ne pas attirer les nuisibles. Quelques semaines suffisent à produire un engrais prêt à l'emploi, gratuit et 100 % écologique.

Compostage industriel

Le compostage industriel, c'est tout simplement un compostage à grande échelle, réalisé dans des installations spécifiques capables de traiter plusieurs milliers de tonnes de déchets organiques chaque année. L'intérêt principal est qu'on obtient en seulement quelques semaines un compost de qualité homogène, prêt à être utilisé en agriculture ou en horticulture.

Une des méthodes intéressantes, c'est le compostage en tunnel ventilé, où les déchets sont placés dans de grands tunnels fermés, ventilés mécaniquement, ce qui accélère énormément la décomposition tout en limitant odeurs et nuisances. Il y a aussi le compostage par andains aérés, où les déchets empilés en longs tas sont régulièrement retournés par des machines spécifiques pour bien homogénéiser la matière et accélérer sa maturation.

Par exemple, l'usine Amétyst à Montpellier composte chaque année environ 30 000 tonnes de déchets organiques grâce à une méthodologie industrielle parfaitement maîtrisée. Autre exemple concret, la plateforme Biovalis à côté d'Angers, utilise justement la technique des tunnels ventilés pour transformer en compost près de 52 000 tonnes par an de biodéchets, qui finissent directement chez les agriculteurs de la région.

Le principal avantage du compostage industriel par rapport au compostage domestique, c'est le contrôle strict des conditions comme la température (autour de 60°C) permettant l'élimination efficace des agents pathogènes, graines indésirables et contaminants éventuels (comme les résidus plastiques ou métalliques).

Pour les collectivités ou entreprises qui veulent s'y mettre, créer un partenariat avec une plateforme de compostage industriel locale est souvent le moyen le plus simple et efficace de gérer leurs déchets tout en soutenant l'économie circulaire du territoire.

La méthanisation

Production de biogaz et valorisation énergétique

Une tonne de déchets organiques peut générer entre 100 et 150 m³ de biogaz, assez pour produire environ 200 kWh d'énergie. Concrètement, une unité moyenne de méthanisation agricole peut alimenter l'équivalent énergétique de plusieurs dizaines de foyers chaque année, simplement grâce aux résidus des fermes voisines.

Un exemple sympa c'est l'unité de méthanisation Agrimaine Méthanisation en France, dans la Sarthe (72). Ce site transforme environ 23 000 tonnes de déchets agricoles en énergie verte pour alimenter plusieurs milliers de foyers locaux chaque année. Autre exemple : à Lille, les bus roulent déjà partiellement au biogaz produit à partir des boues de stations d'épuration, réduisant au passage leurs émissions de CO₂ de près de 80 % comparé au diesel classique.

Actionnable, rentable et applicable localement, la méthanisation permet clairement de réduire notre dépendance aux énergies fossiles tout en valorisant nos propres déchets organiques.

Digestat et valorisation agricole

Le digestat, c'est le reste organique issu de la méthanisation, une sorte de bouillie riche en nutriments, direct utilisable par les agriculteurs. Concrètement, ça contient du phosphore, de l'azote et du potassium, mais aussi des micro-organismes vivants bons pour les sols qui boostent leur fertilité.

Ce qui est cool avec le digestat, c'est qu'on peut l'utiliser brut, étalé directement sur les champs, ou après séparation solide/liquide pour des usages spécifiques : liquide injecté directement dans les sols pour une absorption immédiate par les cultures, solide épandu comme fumier composté. Par exemple, en Bretagne, des agriculteurs utilisent le digestat liquide issu des méthaniseurs locaux pour nourrir leurs champs de maïs, et ça marche aussi bien que les engrais chimiques.

Petit bémol à connaître absolument : le digestat doit être testé régulièrement pour éviter que des polluants comme les métaux lourds ou les micropolluants organiques se retrouvent dans les sols. Du coup, vérifier la qualité du digestat avec des analyses régulières, c’est essentiel pour une valorisation agricole optimale et sécurisée.

La pyrolyse

Production de biochar et avantages environnementaux

Le biochar, c'est tout simplement du charbon produit en chauffant des déchets organiques (bois, végétaux, résidus agricoles) quasiment sans oxygène, selon une méthode qu'on appelle la pyrolyse. Ce processus fixe durablement du carbone dans le sol, évitant qu'il parte direct sous forme de CO₂ dans l'atmosphère.

Résultat concret : quand tu ajoutes du biochar à ton sol, tu boostes sa fertilité. Il améliore sa capacité de rétention en eau et en nutriments, donc t'auras moins besoin d'arroser ou d'utiliser des engrais chimiques. Par exemple, une étude au Kenya a montré que l'utilisation de biochar fabriqué à partir de déchets végétaux permettait d'augmenter jusqu'à 30 % la production agricole locale !

Le biochar peut même jouer le rôle d'un filtre naturel puissant : certains agriculteurs et communautés rurales l'utilisent pour pièger des contaminants comme les métaux lourds ou les résidus de pesticides présents dans leurs terres.

De plus en plus de projets sympas émergent un peu partout : à Stockholm par exemple, ils récupèrent les branches issues de l'élagage urbain pour fabriquer du biochar, utilisé ensuite dans les parcs et plantations pour améliorer le sol. Cette démarche a permis à la ville de diminuer annuellement ses émissions de CO₂ de plusieurs milliers de tonnes.

Bref, adopter le biochar, c'est offrir à tes sols une vraie cure détox tout en participant activement à stocker du carbone.

Défis techniques et économiques liés à la pyrolyse

La pyrolyse, ça marche bien mais c'est pas encore l'idée miracle. D'abord, niveau technique, le truc, c'est de maintenir une température très élevée (entre 400°C et 700°C) dans un environnement sans oxygène. Clairement, ça demande du matos précis, des fours spéciaux coûteux à fabriquer et complexes à gérer, car la moindre entrée d'air perturbe tout le processus. Autre point concret : la qualité des produits issus de la pyrolyse, comme le biochar, varie énormément selon les déchets utilisés. Si les entrées sont trop variables (restes alimentaires, bois traités, paille), le résultat peut être imprévisible ou contaminé.

Économiquement, c'est pas non plus donné : une installation industrielle de pyrolyse peut coûter plusieurs millions d’euros à mettre en place. Il faut aussi prévoir les coûts d'entretiens des équipements sensibles à la corrosion et à l'usure (le gaz chaud abîme vite les installations !). Du coup, les petites structures hésitent souvent à investir dans ce genre de technologie sans aides financières conséquentes. Un exemple concret ? En Île-de-France, le projet Biogreen a démontré pas mal d'efficacité mais a nécessité des soutiens importants en subventions régionales pour pouvoir démarrer.

Sans oublier que la rentabilité dépend vachement de la filière disponible pour écouler les produits finaux (biochar, bio-huile), qu'il faut réussir à vendre à des agriculteurs, industriels ou énergéticiens. Le marché reste aujourd’hui de niche en France, et développer un réseau de distribution fiable demande du temps et de gros efforts commerciaux.

Lombricompostage et valorisation par les vers de terre

Le lombricompostage mobilise des vers spécifiques, principalement l'espèce Eisenia fetida, pour transformer rapidement tes déchets de cuisine en fertilisant de grande qualité. Un ver peut avaler chaque jour environ la moitié de son poids en matière organique, soit autour de 0,5 g, c'est dire comme ils sont efficaces. Au cœur de cette technique : la production d'un humus nommé lombricompost, super riche en micro-organismes utiles, nutriments et enzymes qui boostent la fertilité du sol.

Ce fertilisant naturel améliore nettement la structure du sol en favorisant sa porosité et sa rétention d'eau. En plus du solide, les vers produisent aussi un "jus" appelé lombrithé qu'on peut diluer dans l'eau d'arrosage : résultat garanti sur tes plantations.

Contrairement à un compostage classique, ça se fait très bien en appartement : pas d'odeur désagréable grâce au travail méticuleux de digestion des vers, donc pas de souci avec les voisins. Un petit lombricomposteur domestique de taille modeste (30 x 40 cm) accueille facilement jusqu'à 500 g de déchets par semaine, adaptés à une famille de 2 à 4 personnes. Les vers n’aiment juste pas les agrumes, l’oignon ou les restes de viande, donc attention à ce que tu leur donnes.

Dernier point intéressant : certains tests réalisés en cultures maraîchères et horticoles montrent que le lombricompost réduit jusqu'à 30 % l'apparition de maladies des plantes, un vrai bonus santé pour ton jardin ou tes jardinières.

Le saviez-vous ?

Le biochar, produit issu de la pyrolyse des déchets organiques, améliore durablement la qualité des sols agricoles en stimulant le développement des micro-organismes bénéfiques et en augmentant la rétention d'eau.

En moyenne, une tonne de déchets organiques traitée par méthanisation permet de produire entre 100 et 150 m³ de biogaz, ce qui équivaut à la consommation énergétique moyenne d'un ménage pendant trois semaines.

Près de 30 % des déchets ménagers produits chaque année en France sont des déchets organiques, qui pourraient être valorisés par le compostage ou la méthanisation au lieu d'être incinérés ou enfouis.

Le compostage domestique réduit d'environ 40 à 60 % le volume de vos poubelles ménagères et produit un terreau riche en nutriments que vous pouvez utiliser dans votre jardin ou vos plantes d'intérieur.

Bénéfices environnementaux

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Quand on met intelligemment à profit les déchets organiques plutôt que de les laisser pourrir en décharge, le bénéfice climatique est réel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un déchet organique mal décomposé produit beaucoup de méthane (CH₄). Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre ultra puissant : il a un potentiel de réchauffement global (PRG) jusqu'à 28 fois supérieur à celui du CO₂ sur une période de 100 ans.

Par exemple, une tonne de biodéchets valorisés en méthanisation produit autour de 100 à 150 m³ de biogaz composé principalement de méthane. En captant et en brûlant ce gaz pour produire de l'énergie, tu évites au méthane de se libérer dans l'atmosphère de façon incontrôlée.

Si l'on regarde les chiffres, l'ADEME estime que valoriser chaque année l'intégralité des déchets organiques produits en France permettrait d'éviter plus d'1 million de tonnes de CO₂ équivalent par an. Autant dire que ça n'est pas une goutte d'eau.

Même le compostage domestique, pratiqué par chacun dans son jardin, a un effet concret : il réduit significativement les émissions de gaz à effet de serre en gérant directement les déchets organiques, sans transport ni stockage prolongé qui favorisent la fermentation anaérobie responsable du méthane.

Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, exploiter les déchets organiques via le compostage ou méthanisation fait clairement partie des solutions identifiées pour faire baisser les émissions globales de la France. Du concret, déclenché directement depuis ta poubelle ou ton composteur du jardin.

Production d'engrais naturel

Quand on valorise les déchets organiques, on obtient un engrais naturel très riche appelé compost. Là où c'est cool, ce n'est pas juste parce que ça fertilise tes tomates ou ton basilic ; c'est que ça contient plein de bonnes bactéries et champignons utiles. Les pros appellent ça les micro-organismes bénéfiques, capables de renforcer la résistance des végétaux face aux maladies et aux parasites.

Tu vois, contrairement aux engrais chimiques qui balancent seulement de l'azote, du phosphore et du potassium (le fameux NPK), le compost, lui, contient aussi des éléments secondaires comme le calcium et le magnésium, et plein d'oligo-éléments rares comme le bore ou le zinc. Ces petits extras permettent aux plantes d'être non seulement plus fortes, mais aussi plus savoureuses et nutritives.

Autre truc sympa : les engrais naturels issus de la méthanisation, qu'on appelle les digestats. Ce mélange-là offre une forme d'azote particulièrement disponible pour les cultures. Résultat, moins de pertes d'engrais dans la nature, moins de nitrates dans les sols, et donc moins de pollution. C’est gagnant-gagnant : agricole d'un côté, écologique de l'autre.

Concrètement, des essais en champs ont démontré qu'utiliser régulièrement ce type d'engrais peut augmenter les rendements des cultures de 10 à 15 % selon les contextes, en comparaison avec les engrais synthétiques seuls. Pas mal, non ?

Limitation de la pollution des sols et des nappes phréatiques

Quand on abandonne nos déchets organiques classiques dans une décharge, ils se décomposent lentement, souvent dans un contexte sans oxygène, et là arrive le problème : ils libèrent un jus bien toxique appelé lixiviat, bourré de substances polluantes et de métaux lourds. Le lixiviat s'infiltre dans le sol, atteint fréquemment les nappes phréatiques et peut contaminer notre eau potable. En valorisant ces déchets organiques par des techniques telles que la méthanisation ou le compostage, on évite cette décomposition incontrôlée et on limite fortement la production de ces liquides toxiques.

En fait, un compostage industriel mené correctement réduit jusqu'à 90 % des polluants contenus dans les lixiviats par rapport à une décharge classique. Pour te donner un exemple concret : une tonne de déchets de cuisine compostée bien comme il faut ne produit quasiment aucun lixiviat nocif, alors que la même quantité laissée en décharge crée environ 200 litres d’un liquide pollué pas très sympathique.

Et côté méthanisation, le procédé est entièrement fermé : aucun jus toxique ne s'en échappe. Le digestat produit est même contrôlé puis réutilisé en agriculture de façon sécurisée. Autrement dit, on transforme une potentielle menace pour l'environnement en une ressource utile pour les sols, limitant ainsi considérablement la pollution des sols et des eaux souterraines.

Bref, chaque kilo de déchets organiques qu'on valorise intelligemment, c'est autant de pollution évitée pour nos sols et nos nappes phréatiques, et un bel effet gagnant-gagnant pour l'environnement et notre santé.

Préservation de la biodiversité et amélioration du sol

En enrichissant la terre avec des déchets organiques compostés, on favorise le développement de communautés microbiennes variées : bactéries, champignons, protozoaires et même microfaune comme les acariens. Cette vie cachée améliore directement la structure du sol—elle rend le sol plus aéré et capable de retenir l'eau durablement. Un sol vivant stimule aussi la présence de vers de terre (lombrics), des alliés de taille pour la fertilité du sol : selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), un hectare riche en vers contient parfois jusqu’à 4 millions d'individus, capables de brasser et d'aérer une dizaine de tonnes de matière chaque année. Ce travail naturel permet aux racines des plantes de pousser plus facilement et augmente leur accès aux nutriments. Résultat immédiat : des sols plus productifs et moins dépendants des intrants chimiques. À long terme, les sols enrichis de matières organiques sont aussi capables de stocker davantage de carbone, ce qui aide à réduire nos émissions globales de CO2. Niveau biodiversité aérienne, un sol sain attire davantage d'insectes pollinisateurs utiles, comme certaines abeilles sauvages ou papillons, car les plantes qui y poussent sont elles-mêmes plus diversifiées et résilientes. Finalement, en prenant soin des sols avec nos déchets quotidiens, on donne un sacré coup de pouce à tout un écosystème invisible mais ultra précieux.

Contribution à l'économie circulaire

Valoriser les déchets organiques, c’est carrément une étape clé pour créer des boucles efficaces d'utilisation des ressources. Prenez le compost ou le digestat issu de la méthanisation : en retournant ces matières dans les sols agricoles, on réduit directement l'achat d’engrais chimiques, qui demandent beaucoup d'énergie à fabriquer. C’est du concret : 1 tonne de compost permet d'éviter l’utilisation d'environ 20 kg d’engrais chimiques. Autre point sympa : le biogaz extrait des méthaniseurs alimente directement les réseaux de chaleur ou peut même être injecté dans les réseaux de gaz naturel existants, fournissant localement une énergie propre issue des déchets qu’on aurait autrement jetés.

Côté matériaux, la pyrolyse transforme certains déchets organiques en biochar. Ce produit innovant stocke du carbone dans les sols pour plusieurs dizaines, voire centaines d’années, et améliore en même temps leur fertilité. Surprenant, non ? Plus efficace encore que le compost classique pour maintenir les éléments nutritifs dans la terre.

Du coup, ces pratiques permettent une vraie économie locale : moins d’importations d’engrais ou d’énergie, moins de déchets à gérer. C’est du circuit court version grand format, une boucle concrète, utile et quotidienne. Pas besoin d’être expert pour comprendre que valoriser nos déchets organiques représente une ressource gigantesque parfois ignorée : rien que sur l’échelle française, on estime à plus de 18 millions de tonnes par an les déchets alimentaires et agricoles encore sous-exploités. Voilà un véritable or vert à portée de main.

500 kg de CO2

Économie annuelle de CO2 réalisée grâce à la valorisation de 1 tonne de déchets organiques.

7.6 Md €

Coût annuel de la gestion des déchets en France, dont une partie importante concerne les déchets organiques.

8 %

Croissance annuelle du marché mondial de la gestion des déchets organiques.

1 milliard €

Investissements prévus pour moderniser les usines de méthanisation en France.

33%

Pourcentage de la production mondiale de méthane provenant de la décomposition des déchets organiques.

| Déchet organique | Processus de valorisation | Bénéfices environnementaux | Exemple |

|---|---|---|---|

| Coquilles d'œufs | Vermicompostage | Amélioration de la structure du sol | Un lombricomposteur domestique |

| Résidus de jardinage | Agroforesterie | Stockage de carbone | Projet agroforestier |

| Déchets alimentaires | Anaérobie | Production d'électricité | Unité de méthanisation industrielle |

| Déchet organique | Processus de valorisation | Bénéfices environnementaux | Exemple |

|---|---|---|---|

| Épluchures de fruits et légumes | Compostage | Production d'engrais naturel | Un composteur domestique |

| Résidus de jardinage | Agroforesterie | Stockage de carbone | Projet agroforestier |

| Tontes de gazon | Méthanisation | Production d'électricité | Unité de méthanisation industrielle |

Les initiatives à promouvoir

Aujourd'hui, pas mal de villes développent la collecte séparée des déchets organiques auprès des habitants. L'idée est simple : chacun trie chez soi, plus pratique pour la valorisation et la production de compost ou de biogaz ensuite.

Le développement du compostage partagé, en pied d'immeuble ou dans les quartiers, gagne du terrain en France comme ailleurs en Europe. Ça crée en prime du lien social entre voisins, tout en réduisant la quantité de déchets à gérer par la collectivité.

Certains acteurs privés et publics installent aussi des unités de méthanisation à petite échelle pour traiter les déchets alimentaires à proximité directe des lieux de production : cantines scolaires, restaurants ou marchés. Moins de transports, ça veut dire moins de CO₂ rejeté.

L'accompagnement et la sensibilisation des citoyens jouent également beaucoup. Des associations animent par exemple des ateliers de formation sur le compostage domestique et le lombricompostage, histoire que tout le monde comprenne bien comment ça marche.

Enfin, des territoires expérimentent des aides et des financements pour encourager les agriculteurs à opter pour des solutions basées sur la valorisation des digestats issus de méthanisation pour enrichir les sols agricoles.

Du concret et du pratique, donc, pour accélérer la transition vers moins de déchets et un meilleur retour à la terre.

Foire aux questions (FAQ)

Bien gérée, la méthanisation est une technologie sûre et propre. Cependant, elle nécessite le contrôle rigoureux des risques potentiels tels que les fuites de méthane (gaz à effet de serre puissant), la gestion responsable du digestat pour prévenir toute contamination des sols ou des eaux, et un suivi précis des installations pour éviter les désagréments olfactifs.

Le biochar présente plusieurs bénéfices environnementaux. Incorporé au sol, il améliore sa capacité à retenir l'eau et les nutriments, favorisant la croissance des plantes tout en réduisant le besoin en engrais chimiques. De plus, le biochar aide à fixer durablement le carbone dans le sol, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO₂.

Non, le compostage domestique est relativement facile à mettre en place. Il suffit d'avoir un composteur domestique ou un simple bac de compostage, d'y déposer régulièrement des déchets organiques et de veiller à maintenir un équilibre entre déchets humides et déchets secs. Avec un minimum de surveillance, vous obtiendrez un compost naturel et riche en nutriments en quelques mois.

Les déchets organiques comprennent principalement les déchets alimentaires (restes de repas, épluchures), les déchets verts issus des jardins (herbe tondue, feuilles mortes, branches), ainsi que d'autres matériaux biodégradables comme le papier, le carton et certains textiles naturels.

La viabilité économique des solutions innovantes dépend principalement de l'échelle de mise en œuvre, des investissements initiaux, des économies réalisées sur le traitement classique des déchets et, dans certains cas, des revenus générés (vente de biogaz, engrais naturel ou biochar). La méthanisation ou la pyrolyse industrielle, par exemple, peuvent être rentables sur le long terme lorsqu'elles sont correctement dimensionnées.

Non, le lombricompostage peut être pratiqué facilement en appartement, sur un balcon ou dans une petite cuisine, puisqu'il fonctionne avec un système de bacs hermétiques. Les vers de terre utilisés, notamment les vers rouges, transforment efficacement les déchets alimentaires en humus riche, sans mauvaises odeurs et sans gêne particulière.

Il est fortement déconseillé d'intégrer aux composteurs ou installations de méthanisation des déchets comme les huiles usagées, les produits chimiques, les médicaments, les plastiques non biodégradables, les déchets d'origine animale (os, viande, produits laitiers) et bien entendu les métaux, le verre ou les matériaux potentiellement toxiques.

0%

Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !

Quizz

Question 1/5