Introduction

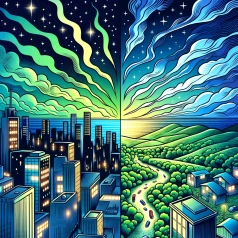

On a déjà tous levé la tête pour regarder les étoiles en ville en se demandant "où sont passées les étoiles ?". Bah voilà, elles sont toujours là. Juste cachées par nos éclairages artificiels qui balancent leur lumière n'importe comment dans le ciel nocturne. Cette lumière artificielle mal foutue, c'est ça qu'on appelle la pollution lumineuse. Et franchement, c'est loin d'être juste un détail esthétique pour nostalgiques des nuits étoilées.

La pollution lumineuse, elle a des effets concrets, chiffrés, vérifiés. Déjà, pensez biodiversité : oiseaux paumés en pleine migration, tortues qui confondent plage et lampadaires, ou insectes devenus incapables de se repérer. Ensuite, côté humains, c'est pas mieux : sommeil perturbé, rythme circadien sens dessus dessous et même des liens avec certaines maladies vraiment pas sympas comme le diabète ou l'obésité.

Heureusement, c'est un problème qui n'est pas passé sous silence. À l'échelle internationale, plusieurs institutions tentent de fixer des règles communes pour réduire ce gaspillage un peu absurde de lumière. Par exemple, la Convention sur la protection du ciel noir, pas mal suivie un peu partout, essaie de pousser les États à revoir leurs écrans géants, leurs vitrines éclatantes, bref, toute cette débauche lumineuse dont on pourrait clairement se passer sans perdre en sécurité ni en confort.

Au niveau national aussi, plein de pays commencent à s'y coller sérieusement. Aux États-Unis, c'est souvent du cas par cas : certaines villes font figure de modèle avec des éclairages urbains super maîtrisés, pendant que d'autres n'y pensent même pas encore. En France, depuis la fameuse loi Grenelle II, des arrêtés locaux obligent à éteindre vitrines et bureaux la nuit – un pas modeste, mais loin d'être inutile. Et le Japon, souvent aux avant-postes côté écologie urbaine, ne déconne pas non plus : Tokyo et d'autres grandes villes commencent doucement mais sûrement à mieux doser leur éclairage public.

Bref (et ce sera mon seul connecteur, promis), on sent que le sujet monte, que les mentalités commencent doucement à changer et que ça pourrait finir par devenir une vraie préoccupation grand public. Le genre de cause où se croiseront astrophiles rêveurs, défenseurs de la biodiversité et simples dormeurs soucieux de leur sommeil. Et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle.

30 milliards de kWh

Les lampadaires extérieurs gaspillent huit millions de tonnes de pétrole par an.

60

85% de la population mondiale n’a jamais vu une nuit sans pollution lumineuse.

2 000 milliards de dollars

L’Agence internationale de l’énergie estime qu'un passage généralisé à des éclairages LED pourrait économiser plus de 2 000 milliards de dollars d'ici 2030.

Définition et enjeux de la pollution lumineuse

Définition officielle selon les institutions internationales

L'Union astronomique internationale (UAI), institution scientifique largement reconnue, définit officiellement la pollution lumineuse comme toute émission excessive ou mal dirigée de lumière artificielle gênant l'observation astronomique, altérant les écosystèmes naturels nocturnes et perturbant le rythme biologique humain. De son côté, l'International Dark-Sky Association (IDA) précise en plus qu'il ne s'agit pas seulement de la quantité de lumière produite, mais aussi de la façon dont elle est émise, orientée et contrôlée. L'IDA a d'ailleurs établi des critères concrets pour mesurer cette pollution, par exemple le célèbre système d'échelle de Bortle, qui classe les ciels nocturnes sur une échelle simple allant de 1 (ciel noir parfait) à 9 (fortement pollué par les lumières urbaines). L'UNESCO, quant à elle, insiste également sur l'idée de préserver le ciel nocturne en tant que « patrimoine culturel et naturel de l'humanité », soulignant que la pollution lumineuse constitue une menace directe à ce patrimoine. On voit bien qu'à l'échelle internationale, c'est un problème largement documenté, clairement défini et pris très au sérieux par plusieurs grandes institutions.

Présentation des enjeux environnementaux et humains

La pollution lumineuse, ce n'est pas seulement ne plus pouvoir observer les étoiles depuis son jardin. Elle provoque le dérèglement de nombreux écosystèmes nocturnes car près de 30% des vertébrés et 60% des invertébrés sont nocturnes, et la lumière artificielle modifie leur environnement vital et leurs cycles naturels. Des insectes, indispensables à la pollinisation comme les papillons de nuit, perdent leur sens de l'orientation, attirés par les éclairages artificiels qui agissent comme de véritables pièges lumineux. Résultat : une diminution spectaculaire de leurs populations — par exemple, en Allemagne, des études montrent jusqu'à 75% de diminution d'insectes volants dans certaines régions éclairées en quelques décennies seulement.

Niveau humain, c'est aussi la cata. Les éclairages urbains excessifs sont liés à des problèmes de santé discrets mais réels : troubles de l'humeur, insomnies, dérèglement du rythme circadien. Notre corps étant calé sur l'alternance jour-nuit, plusieurs recherches sérieuses montrent que l'exposition répétée à la lumière artificielle nocturne peut même favoriser à long terme des maladies comme l'obésité ou le diabète.

Sans parler de l'énergie gaspillée : selon l'International Dark-Sky Association, jusqu'à 30 % de l'éclairage public serait actuellement inutile ou mal orienté, soit des millions d'euros littéralement partis en fumée, et une empreinte carbone ridicule mais facilement évitable. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'agir sur la pollution lumineuse pourrait avoir de très rapides bénéfices sur l'environnement, notre santé et même notre portefeuille.

| Pays/Organisation | Réglementation | Date d'adoption | Principales mesures |

|---|---|---|---|

| Union Européenne | Directive Ecodesign | 2009 | Fixation d'exigences en termes d'efficacité énergétique pour les produits consommateurs d'énergie. |

| France | Arrêté du 27 décembre 2018 | 2018 | Limitation des nuisances lumineuses, horaires de fonctionnement des éclairages nocturnes, etc. |

| États-Unis (exemple de ville) | Tucson Code - Outdoor Lighting Ordinance | 1972, mise à jour en 2019 | Contrôle de l'éclairage extérieur pour préserver la qualité du ciel nocturne et limiter la pollution lumineuse. |

Les conséquences de la pollution lumineuse

Impact sur la biodiversité nocturne

Altération du comportement animal

L'éclairage artificiel peut vite devenir un vrai piège pour pas mal d'espèces animales. Concrètement, les oiseaux migrateurs, attirés anormalement par les lumières des villes, se désorientent facilement et perdent leur trajectoire habituelle, entraînant des collisions mortelles avec des bâtiments illuminés. Chaque année, on compte ainsi des millions d'oiseaux victimes de ce phénomène.

Même histoire du côté des insectes, avec des populations qui chutent à cause des lampadaires de la rue. Plutôt que de suivre leur cycle naturel, ils restent coincés, agités autour de nos ampoules et finissent par mourir épuisés ou grillés.

Pour les chauves-souris, c'est encore autre chose : elles perdent leurs zones de chasse habituelles, car elles évitent les zones urbaines trop éclairées. Ça veut dire moins de nourriture disponible, donc une survie plus compliquée.

Même constat dans le monde sous-marin : les bébés tortues marines, à peine sortis de leur œuf, se fient normalement à la lueur de la lune sur l’eau pour trouver l’océan. Mais la lumière artificielle des villes côtières les désoriente et ils finissent souvent en direction opposée, vers les routes ou les terres, ce qui menace gravement leur survie.

Solution pratique si on veut favoriser la biodiversité autour de chez nous : installer des lampes à éclairage dirigé vers le bas ou recouvertes d'écrans anti-pollution lumineuse. Réduire l'intensité, éteindre les lumières inutiles après minuit, et choisir des teintes chaudes (tons jaunes ou orangés plutôt que blanc froid ou bleu) permet de limiter grandement les dégâts sur la faune sauvage.

Perturbation des écosystèmes marins

La lumière artificielle a un impact direct sur les écosystèmes marins côtiers, surtout sur les récifs coralliens. Par exemple, en Australie, la lumière nocturne artificielle perturbe la reproduction des coraux en modifiant la synchronisation essentielle pour leur ponte annuelle. Résultat : réduction de la fécondation réussie et de la régénération corallienne.

Autre exemple plus proche : dans la mer du Nord, les plateformes pétrolières éclairées attirent une densité inhabituelle de zooplancton durant la nuit. Ce phénomène modifie les circuits alimentaires puisque ces petites bêtes attirent à leur tour poissons et prédateurs, déviant leur trajet migratoire naturel et déséquilibrant toute la chaîne alimentaire locale.

Une chose simple mais efficace à mettre en place concrètement : utiliser des luminaires orientés exclusivement vers la terre ferme et munis de filtres réduisant les longueurs d'ondes bleues qui pénètrent profondément sous l'eau. Ça réduit efficace la perturbation des cycles naturels marins.

Effets sur la santé humaine

Troubles du sommeil et du rythme circadien

L'exposition chronique à la lumière artificielle la nuit bousille littéralement notre rythme circadien, cette petite horloge interne qui régule le sommeil, l'appétit ou encore l'humeur. Concrètement, ça se manifeste souvent en retardant la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui dit à notre corps : « c'est l'heure de dormir ! ». Résultat, tu galères à t'endormir ou tu te réveilles plusieurs fois par nuit.

Par exemple, une étude de Harvard de 2012 montre que lire sur une tablette rétroéclairée plutôt que sur un vrai livre papier juste avant de dormir retarde la production de mélatonine de près d'une heure et raccourcit le sommeil profond. Alors pour protéger ton sommeil, mieux vaut favoriser une lumière tamisée et chaude en soirée (moins de 3 000 kelvins en température de couleur) et bannir absolument les écrans bleus intenses dans l'heure précédent le coucher. L'idéal, c'est même de sortir totalement les appareils électroniques de la chambre. Autre astuce utile : passe toutes tes interfaces digitales en mode "Night Shift" ou "filtre lumière bleue" dès que le soleil se couche. Ça paraît anecdotique, pourtant ça change vraiment la qualité et la profondeur du sommeil.

Liens avec différentes pathologies

Le lien entre la lumière artificielle nocturne et certaines pathologies est désormais documenté. Par exemple, tu as sûrement entendu parler du lien avec le cancer du sein, notamment chez les femmes qui travaillent de nuit ou sont exposées à une lumière intense tard le soir. Explication rapide : la lumière nocturne perturbe la sécrétion de mélatonine, hormone clé dans le contrôle des rythmes biologiques et qui a un rôle anti-cancéreux. Des chercheurs de l'INSERM en France ont clairement montré que le travail régulier de nuit peut augmenter de près de 30% le risque de développer un cancer du sein chez les femmes concernées.

Idem pour le diabète : être exposé trop régulièrement à la lumière la nuit perturbe la régulation naturelle de l'insuline. Une étude américaine publiée en 2022 a indiqué qu'une simple exposition à une lumière ambiante modérée pendant les heures de sommeil augmentait le risque de résistance à l'insuline d'environ 17%, ce qui peut conduire ensuite au diabète de type 2.

Autre conséquence surprenante, la lumière nocturne pourrait augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Pas juste à cause des troubles du sommeil, mais surtout parce que ton horloge biologique interne, si elle se dérègle constamment, chamboule tout un tas de processus physiologiques fondamentaux : pression artérielle, taux de cholestérol et hormones régulant l'appétit.

Ce n'est donc pas juste histoire de mieux dormir qu'on recommande d'avoir une vraie obscurité dans la chambre : c'est un enjeu concret et sérieux pour ta santé. Quelques conseils pratiques rapides : virer tout appareil électronique, installer des rideaux occultants ou porter un masque de sommeil. Si tu habites près d'un réverbère public, tu peux même demander à ta mairie des dispositifs anti-éblouissement, certaines villes le font déjà.

Dates clés

-

1988

Création de l'association International Dark-Sky (IDA) dédiée à la lutte contre la pollution lumineuse et à la protection du ciel nocturne.

-

2002

Première Conférence Internationale sur la pollution lumineuse organisée à Venise, Italie, réunissant scientifiques et spécialistes du monde entier.

-

2007

Déclaration de La Palma aux Canaries, reconnaissant formellement la pollution lumineuse comme un problème à échelle internationale.

-

2009

La France introduit la loi Grenelle I, suivie par Grenelle II en 2010, incluant des mesures spécifiques pour limiter la pollution lumineuse.

-

2012

Publication par l'Union Européenne du Livre Vert sur l'éclairage public, premier pas vers des recommandations officielles contre la pollution lumineuse.

-

2018

Lancement officiel de la directive européenne sur l'éco-conception de l’éclairage, intégrant des préoccupations pour réduire la pollution lumineuse.

-

2020

Inscription officielle du Parc national des Cévennes en France comme 'Réserve internationale de ciel étoilé' (RICE) par l'IDA, premier site français à obtenir cette distinction.

Les réglementations internationales existantes

La Convention sur la protection du ciel noir

Principes généraux et objectifs

Cette convention part d’un constat simple : la lumière artificielle excessive fout en l’air la visibilité du ciel étoilé. Son but ? Protéger les espaces naturels nocturnes en réduisant l'excès d’éclairage pour préserver certains habitats qui en ont cruellement besoin. L’objectif clair, c’est de fixer des règles pratiques et simples pour avoir des installations lumineuses moins invasives : éclairer de façon raisonnée (juste où et quand il faut), réduire les intensités lumineuses superflues et utiliser des technologies plus économes en énergie.

Concrètement, elle pousse à éviter les éclairages orientés vers le haut (ce fameux gaspillage lumineux), à privilégier les LED de couleur chaude (moins agressives pour les humains et animaux), et à mieux contrôler les heures d'allumage et d'extinction. Petit exemple : certaines réserves de ciel étoilé au Canada et en Espagne participent directement à cette approche, grâce à une extinction totale ou partielle de l'éclairage en milieu de nuit pour favoriser l’observation astronomique et restaurer un peu les rythmes naturels des espèces nocturnes. L'idée maîtresse, c'est une harmonie retrouvée entre activités humaines, préservation écologique et retour à des nuits réellement noires.

Pays signataires et mise en œuvre pratique

La Convention sur la protection du ciel noir regroupe aujourd'hui une vingtaine de pays signataires. Parmi eux, on trouve par exemple l'Espagne, le Chili, les États-Unis, l'Italie ou encore la Slovénie. En pratique, chaque pays adapte assez librement les lignes directrices à son contexte local : réduction de la luminosité des éclairages publics, plafonnement des horaires d'éclairage, préfèrence aux technologies LED plus directionnelles et moins polluantes.

Concrètement, les îles Canaries en Espagne ont strictement limité les éclairages dans certaines zones pour préserver leurs observatoires astronomiques. Le Chili, dont le désert de l'Atacama est LE spot mondial pour l'observation spatiale, a mis en place une vraie réglementation encadrant les dispositifs lumineux, avec des sanctions à la clé en cas de non-respect.

Les États-Unis, via leurs nombreux parcs nationaux comme le Grand Canyon, déploient des programmes spécialement dédiés à la préservation du noir dans le ciel nocturne (comme les labels "International Dark Sky Park"). Ces espaces deviennent alors de vrais modèles pratiques facilement imitables par d'autres territoires. En Slovénie, on compte déjà plusieurs municipalités labellisées "villes étoilées", réduisant activement leur impact lumineux et sensibilisant les citoyens à préserver les nuits naturelles.

Chaque pays signe, certes, mais la mise en œuvre la plus réussie passe toujours par une collaboration concrète entre autorités, citoyens et scientifiques. À toi aussi d'encourager ta commune à s'en inspirer !

Les actions spécifiques de l'Union européenne

Directives européennes et recommandations

L'Europe n'a toujours pas de législation stricte unique contre la pollution lumineuse, mais plusieurs recommandations et directives existent. Par exemple, la directive européenne 2009/125/CE oblige d'intégrer des critères éco-responsables pour l'éclairage public, comme limiter les éclairages inutiles et privilégier des ampoules basse consommation. Pareil pour les nouvelles constructions, où l'Europe encourage l'installation d'éclairages extérieurs dirigés vers le bas avec un angle précis pour éviter les diffusions inutiles dans l'atmosphère. L'UE recommande aussi des plages horaires précises durant lesquelles l'éclairage est éteint ou réduit, notamment entre minuit et 6 heures du mat'. Certains pays, dont la Slovénie ou la France, appliquent déjà ces recommandations dans leurs réglementations nationales. La Commission Européenne a d'ailleurs publié en 2019 un guide pratique sympa à destination des collectivités locales, invitant à miser sur des systèmes intelligents avec détection automatique et intensité variable selon le besoin réel. Bref, l'idée générale derrière tout ça, c'est d'inciter à utiliser la lumière seulement là où il faut, quand il faut, et de manière responsable, afin de protéger à la fois l'environnement nocturne et notre santé.

Programmes d'actions stratégiques environnementales

L'Union européenne a plusieurs programmes concrets pour lutter contre la pollution lumineuse. Life at Night en est un excellent exemple : lancé en 2020, il vise notamment à réduire l’éclairage nocturne excessif dans les zones naturelles protégées, principalement entre l'Italie, la Slovénie et la Croatie. L’idée est simple : en réduisant jusqu'à 40% les lumières inutiles, les habitats nocturnes retrouvent leur rythme naturel, et on économise de l'énergie au passage.

Un autre exemple sympa et concret est le programme Stars4All, qui pousse les citoyens, les chercheurs et les collectivités locales à collaborer : chacun peut mesurer lui-même la qualité du ciel nocturne avec une petite appli, et partager les données récoltées en temps réel pour mieux cibler les zones problématiques. Ça donne un moyen hyper pratique pour identifier où intervenir rapidement.

Aussi, le projet Interreg Europe Night Light mérite un clin d'œil. Ce programme impliquant une dizaine de pays comme les Pays-Bas ou le Danemark se concentre explicitement sur la promotion d'éclairages publics plus intelligents et moins intrusifs. Grâce à lui, des municipalités mettent directement en place des lampadaires à intensité variable et à lumière chaude, ce qui aide tout le monde : animaux, humains et même astronomes amateurs !

Bref, l’Europe sur ce sujet agit vraiment, mais pour un vrai changement, toutes ces bonnes pratiques devraient maintenant se généraliser partout ailleurs.

Le saviez-vous ?

La pollution lumineuse ne concerne pas uniquement les grandes métropoles : même certaines zones rurales éloignées peuvent être affectées par la luminosité provenant de villes situées jusqu'à cent kilomètres de distance.

Selon une étude internationale parue en 2016 dans Science Advances, environ 80 % de la population mondiale vit sous un ciel pollué par la lumière artificielle, rendant les étoiles quasiment invisibles dans certains endroits.

En France, l'extinction obligatoire des vitrines de magasin et façades de bâtiments non résidentiels la nuit, instaurée par l'arrêté du 25 janvier 2013 dans le cadre de la Loi Grenelle II, a permis des économies substantielles d'énergie.

Plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs sont perturbées par la pollution lumineuse urbaine, allant parfois jusqu'à modifier leur trajectoire migratoire et augmenter les risques de collision avec des gratte-ciel éclairés durant la nuit.

Les réglementations nationales face à la pollution lumineuse

Exemples de réglementations aux États-Unis

La législation fédérale américaine

Aux États-Unis, il n'existe pas vraiment de loi fédérale globale dédiée à la pollution lumineuse au niveau national. Mais il y a quand même quelques réglementations fédérales précises qui limitent l'éclairage extérieur selon les applications : par exemple, le National Park Service applique des mesures concrètes pour limiter la lumière artificielle dans plusieurs parcs naturels protégés. Si tu visites le parc national du Grand Canyon, tu peux remarquer carrément l'usage généralisé de lampes spéciales dirigées vers le sol, avec une intensité lumineuse nettement réduite, pour préserver la visibilité du ciel et réduire les impacts sur la faune nocturne locale. Dans le même style, certains sites fédéraux sensibles, comme les installations militaires ou certain refuges naturels (comme les refuges nationaux de faune sauvage sous l'autorité du U.S. Fish and Wildlife Service), adoptent eux aussi des recommandations spécifiques sur l'éclairage extérieur.

Autre détail utile à connaître : au niveau fédéral, le ministère américain de l'Énergie (DOE) publie régulièrement des directives et des recommandations — genre bonnes pratiques — destinées principalement aux municipalités et aux entreprises pour encourager l'adoption de systèmes d'éclairage nocturne moins polluants. Ils conseillent notamment les éclairages de type DEL (LED), à basse température de couleur (idéalement inférieure à 3000K), associés à des dispositifs techniques (abats-jour, détecteurs de présence, etc.) qui limitent réellement la diffusion de la lumière au-dessus de la ligne d'horizon. Pas encore obligatoires partout à l'échelle nationale, ces recommandations influencent malgré tout beaucoup de villes et d'États américains à se mettre au pas pour freiner la pollution lumineuse.

Initiatives locales et régionales notables

Aux États-Unis, plusieurs initiatives plutôt cool ont vu le jour pour réduire la pollution lumineuse localement. Par exemple, la ville de Flagstaff, en Arizona, est carrément pionnière : dès 2001, elle a été désignée première « International Dark Sky City ». Là-bas, on utilise exclusivement des lampes LED à lumière chaude orientées vers le sol, et on limite strictement l'éclairage public nocturne. Résultat : un ciel étoilé incroyable et une économie d'énergie considérable.

Autre spot vraiment intéressant : le comté de Los Angeles, en Californie. Ils ont lancé en 2012 une ordonnance anti-pollution lumineuse super concrète : éclairage limité en intensité et obligation d'utiliser des dispositifs anti-éblouissement. Du coup, ils ont réussi à réduire de 25 % leur luminosité artificielle excessive en quelques années seulement.

Mention spéciale aussi à l’île de Hawaï, qui protège carrément l'observatoire astronomique du Mauna Kea. Là-bas, ils interdisent les éclairages extérieurs trop puissants ou non dirigés vers le sol, tout ça pour préserver l'une des meilleures vues astro du monde.

Le cadre juridique en France

Loi Grenelle II et ses implications

La loi Grenelle II, adoptée en juillet 2010, met concrètement l'accent sur la pollution lumineuse avec l'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses commerciales entre 1h et 6h du matin dans toute la France. Elle fixe aussi des normes précises pour les éclairages publics afin de limiter la lumière intrusive chez les voisins.

Niveau implication, toutes les communes françaises doivent adapter progressivement leur éclairage public pour éviter de gaspiller l'énergie inutilement et respecter la biodiversité nocturne. Résultat : plusieurs villes se sont vraiment engagées, comme Strasbourg ou Lille qui ont considérablement réduit leur éclairage public avec des extinctions ciblées et du matériel plus moderne, divisant parfois leur consommation par deux. Des économistes ont clairement montré que ça faisait économiser de l'argent public à moyen terme, avec jusqu'à 40% de réduction sur les dépenses énergétiques dans certaines communes.

Et côté citoyen, ça permet aussi aux habitants de retrouver un ciel étoilé, bon pour la santé, l'observation astronomique et même potentiellement pour booster le tourisme nocturne dans certaines régions rurales. Concrètement, pour s'aligner sur Grenelle II, il suffit que les mairies revoient leur contrat avec les prestataires d'éclairage public, choisissent des lampes moins puissantes et mieux orientées vers le bas, voire qu'elles instaurent des extinctions horaires dans les zones peu fréquentées.

Arrêtés locaux et municipaux

En France, certaines villes prennent les devants avec des arrêtés concrets. Par exemple, à Strasbourg, l'éclairage public est carrément éteint entre 1h et 5h du matin dans certains quartiers résidentiels depuis 2019. Résultat : économie d'énergie et retour des chauves-souris dans les zones concernées. À Grenoble, la municipalité pousse encore plus loin avec une extinction nocturne progressive dès 23h sur une grande partie du territoire communal. Et dans des villes plus petites comme Rodez ou Villeneuve-lès-Avignon, les réglementations locales exigent l'équipement des lampadaires avec des dispositifs anti-éblouissement et une lumière dirigée exclusivement vers le sol, histoire de limiter la nuisance lumineuse pour tout le monde, faune comprise. Autre initiative sympa : certaines communes mettent en place des "trames noires", véritable corridors écologiques sombres, comme à Lille ou à Douai, pour faciliter les déplacements nocturnes des espèces sensibles à la lumière. De quoi donner des idées concrètes à appliquer directement ailleurs !

Les réglementations appliquées au Japon

Législation japonaise actuelle

La législation japonaise concernant la pollution lumineuse est plutôt récente et concerne surtout les grandes villes particulièrement exposées. Dans les faits, y'a pas une loi nationale unique et uniforme, mais plutôt des recommandations officielles du Ministère de l'Environnement depuis 1998, qui servent de base aux régions et municipalités pour créer leurs propres règles adaptées au contexte local.

Par exemple, à Tokyo depuis 2006, un arrêté oblige les commerces et bureaux à éteindre leurs éclairages publicitaires et décoratifs après 23h, sauf exception spéciale. Pareil pour Yokohama et Kyoto, qui appliquent des normes précises sur l'intensité lumineuse pour éviter l'éblouissement et la gêne dans les quartiers résidentiels.

Côté technique, le Japon favorise fortement l'utilisation de luminaires à LED dirigés vers le bas et équipés de systèmes anti-éblouissement, histoire de réduire les impacts sur les gens et la biodiversité nocturne. Des villes comme Sapporo vont même plus loin en définissant des "zones d'éclairage limité" autour de leurs espaces naturels sensibles pour protéger la faune nocturne.

Bref, au Japon c'est surtout du cas par cas selon les régions et villes, mais ça donne des résultats plutôt concrets, notamment dans la réduction de gaspillage d'énergie et le maintien d'une certaine qualité nocturne dans les endroits les plus concernés.

Politiques spécifiques des grandes villes japonaises

Tokyo, Osaka ou Kyoto prennent au sérieux la pollution lumineuse, chacune à sa façon. Par exemple, à Tokyo, la ville encourage l'utilisation d'éclairages dirigés vers le bas et limite les enseignes lumineuses géantes après minuit dans certains quartiers centraux. À Kyoto, qui met l'accent sur la préservation de son héritage culturel, l'éclairage public est volontairement tamisé, avec des tonalités chaudes pour respecter le style traditionnel japonais et éviter de perturber la faune locale. À Osaka, connue pour son ambiance nocturne flashy, la ville incite malgré tout les commerçants à utiliser des ampoules basse consommation à LED, avec un éclairage optimal dirigé pour réduire la dispersion lumineuse inutile. Certaines municipalités, comme Bisei, se positionnent même comme des "villes du ciel étoilé", en imposant strictement des normes très ambitieuses sur l'éclairage urbain pour favoriser le tourisme astronomique. Cet ensemble d'initiatives montre comment les grandes villes japonaises réussissent à équilibrer illumination urbaine, tourisme, écologie et préservation d'une atmosphère nocturne agréable.

Foire aux questions (FAQ)

Oui, de nombreux pays disposent de cadres légaux spécifiques. Par exemple, la France impose via la loi Grenelle II d'éteindre certains éclairages commerciaux et privés entre des horaires définis. Aux États-Unis et au Japon, les réglementations varient fortement selon les États et les villes.

Vous pouvez utiliser des éclairages extérieurs correctement orientés vers le sol, privilégier des ampoules chaudes ou jaunes de faible intensité, installer des détecteurs de mouvement, et éteindre les lumières inutiles durant la nuit.

Plusieurs études ont démontré que la pollution lumineuse nocturne affecte négativement le sommeil en perturbant le rythme circadien. Elle a été associée à des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, mais également à des pathologies comme l'obésité, des troubles anxieux et certaines formes de cancer.

La pollution lumineuse désigne toute forme d'éclairage artificiel excessif ou mal dirigé qui dégrade la qualité du ciel nocturne et perturbe la faune, la flore ainsi que la santé humaine.

La pollution lumineuse affecte gravement les organismes marins comme les tortues marines qui se basent sur la lueur naturelle du clair de lune pour trouver leur chemin vers la mer. Elle perturbe également les comportements de reproduction et d'alimentation de nombreux invertébrés marins comme les coraux.

Les municipalités jouent souvent un rôle clé car elles gèrent les éclairages urbains. Cela passe par l'établissement de couvre-feux lumineux, une meilleure orientation des sources lumineuses et l'adoption de technologies d'éclairage moins invasives, comme les LED à basse intensité.

Parmi les pays proactifs figurent la France, qui a mis en place des mesures nationales strictes, ainsi que plusieurs États américains tels que l'Arizona, où des initiatives locales fortes protègent les ciels étoilés, et le Japon qui se montre très attentif dans ses grandes agglomérations telles que Tokyo et Kyoto.

Oui, notamment le label 'Réserve Internationale de Ciel Étoilé' (RICE) attribué par l'IDA (International Dark-Sky Association) qui identifie les régions particulièrement actives dans la préservation du ciel nocturne.

0%

Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !

Quizz

Question 1/5